<今日の一枚と一句>「その35(2025.06.25~07.15)」

【 白色を 探してみたり 岡止々支 】(しろいろを さがしてみたり おかととき)

金沢市内の卯辰山公園内に「桔梗」が咲き始めました。本来はもう少し後、7月に咲く花と思っていましたが、今年は気温が高く早まったのかも?・・・。

この花は、「紫」のイメージがありますが白色に咲くものもあって、「花言葉」も異なるようです。

なお、名前の由来となったとされる中国の生薬「桔梗=キチコウ」が転じた・・・との説がものの本に紹介されていました。(この花の根に「整腸効果」があるとか)

他の色、特に白色の「桔梗」が観たくなり探しましたが、見つけることは出来ませんでした。

八重咲き、袋咲き(蕾はバルーンのようにも見えます)、ピンク色、白色など沢山の種類がありますが、野生の「桔梗」は、「絶滅危惧種」に指定されていることを今まで知りませんでした。

昔から日本人に馴染みのある花、「ハタザオキキョウ」「五月雨」「ウズキキキョウ」「小町」などの花種もあり、また、花言葉も「気品」「誠実」「永遠の愛」など、花を贈る際に迷うことが少ない花なのかもしれないですね。

※1「岡止々支」: 「おかととき」は「桔梗」の別名

※2「五月雨」: 見た目は同じですが、少し早く5月~6月開花することから名付けられたとか

※3「季語」: 本来は「初秋」となるが、ここでは(※2から)今の季節「夏」とした

《2025.06.25撮影・投稿》

《お願い》

【これより先の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又はタップしてください】

【 母と子の 傘が重なる 梅雨の雷 】(ははとこの かさがかさなる つゆのらい)

大雨警報が出された金沢市内、久しぶりにピカゴロと・・・雷が鳴りました。この梅雨の時期に「雷注意報」が出されますが、特に昼間にはあまり発雷する場面に出くわしたという覚えがありません。

小さな子供を連れた若い母親、ピカリと光った瞬間にしゃがみ込むような?姿勢となり、子供のさす傘と重なりました・・・。

大人の方が反射神経が優れているのでしょうか・・子供の方が先に怖がると思いましたが、たまたまなのか、はたまた子を庇おうとするアクションなのか分かりませんが・・・。

雷はこれ1回のみでこの後は鳴らず光らず。何事もなかったかのように歩いていきました。

母子の傘、レインコートや長靴はとてもカラフルでしたが、今回は雨の中、「モノクロ」写真風に仕上げてみました。

※1「梅雨の雷」: 雷が鳴ると梅雨が明けるとも言われるが・・

※2「大雨警報」: 加賀北部と能登の一部に発表されたが、11時過ぎに注意報となる

《2025.06.26撮影・投稿》

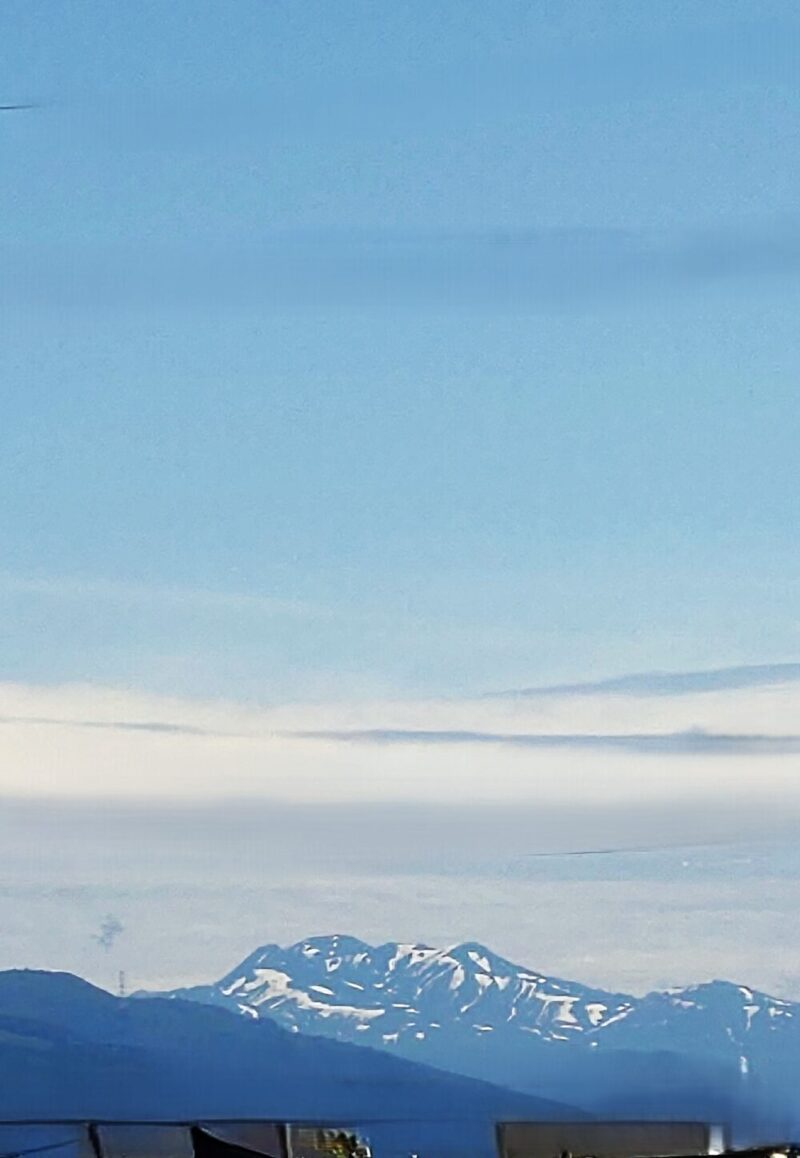

【 白山や 青き夏嶺も 淡冶かな 】(はくさんや あおきなつねも たんやかな)

金沢市内(上安原)から見た白山連峰の一部、春先にはしっかりと雪を被っていましたが、6月も終わり近くになると稜線がより青くクッキリとしてきました。

そもそも「淡冶」とは、「あっさりとして美しい」という意味で、昔からの表現には、「春山は淡冶にして笑ふが如き有り」と表現されたりもしておりますが、いやいや、なんのなんの「夏に向かって嶺々が少しずつ変化していく様子は、春にも増して「淡冶」かと・・・。

ちなみに「白山室堂」(食事なし素泊り)は5月1日から春山営業を開始しており、「南竜山荘」は7月1日からの営業予定となっておりました。

金沢市内から「霊峰白山」を観ることが出来る場所は、他にも沢山あると思いますが、当方は「石川県庁」の展望ロビー(360度ガラス張り)からの眺めが一番好きでお薦めです!!

※1「夏嶺」: 「青嶺=アオネ」「翠巒=スイラン」も同意で、生命力あふれる夏の嶺の意

※2「淡冶」: 文中説明のとおり

※3「白山」: 先の投稿文参照

《2025.06.26撮影・06.27投稿》

【 梅雨明けが まだかまだかと 城の夕 】(つゆあけが まだかまだかと しろのゆう)

西日本の各地で「梅雨明け」が発表され、東日本の太平洋側の各地も事実上の「明け」の様な天気模様となっているニュースが伝わってきました。

ここ金沢城は、昼の気温に比較してかなり涼しい風が吹いてきた夕暮れ・・・。

いずれの地域も平年より「かなり早い梅雨明け」となって、30℃超えの高温が記録されています。

最近の日本は「四季」が「二季」になりつつあると言われてから久しく、「春」が短く「秋」が短い・・・したがって「夏」と「冬」が長く感じられるように・・・・。

はっきりとした「四季」を感じることが出来たひと昔と異なり、「暑いか寒い」季節の二刀流?になってしまったのかな・・・・と。

6月に猛暑日が記録されている昨今の気象状況に体が上手く反応しない。 年齢とともにより感覚の鈍さが顕著となってきた感があります。

世の中の動きや流れ方も、もう少しゆっくりとしてもらいたいと願うところ・・・・・。

(俳句の「季語」の選択に苦労しております。)

※1「梅雨明け」: 例年は7月初め頃~中旬頃、急に暑くなる

※2「城の夕」: 金沢城の夕方の様

《2025.06.28撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 琵琶滝や 風待月も 二夜かな 】(びわたきや かぜまちづきも ふたよかな)

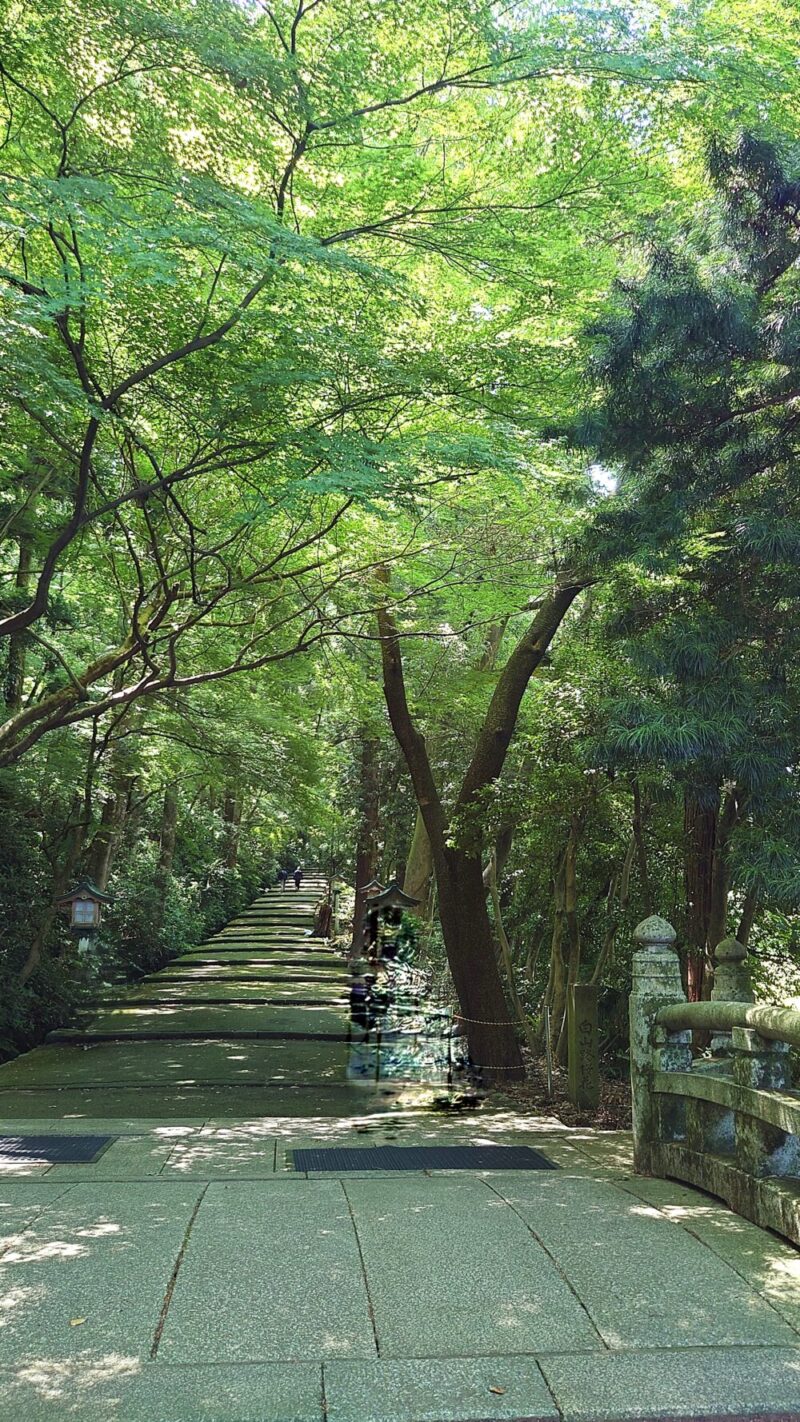

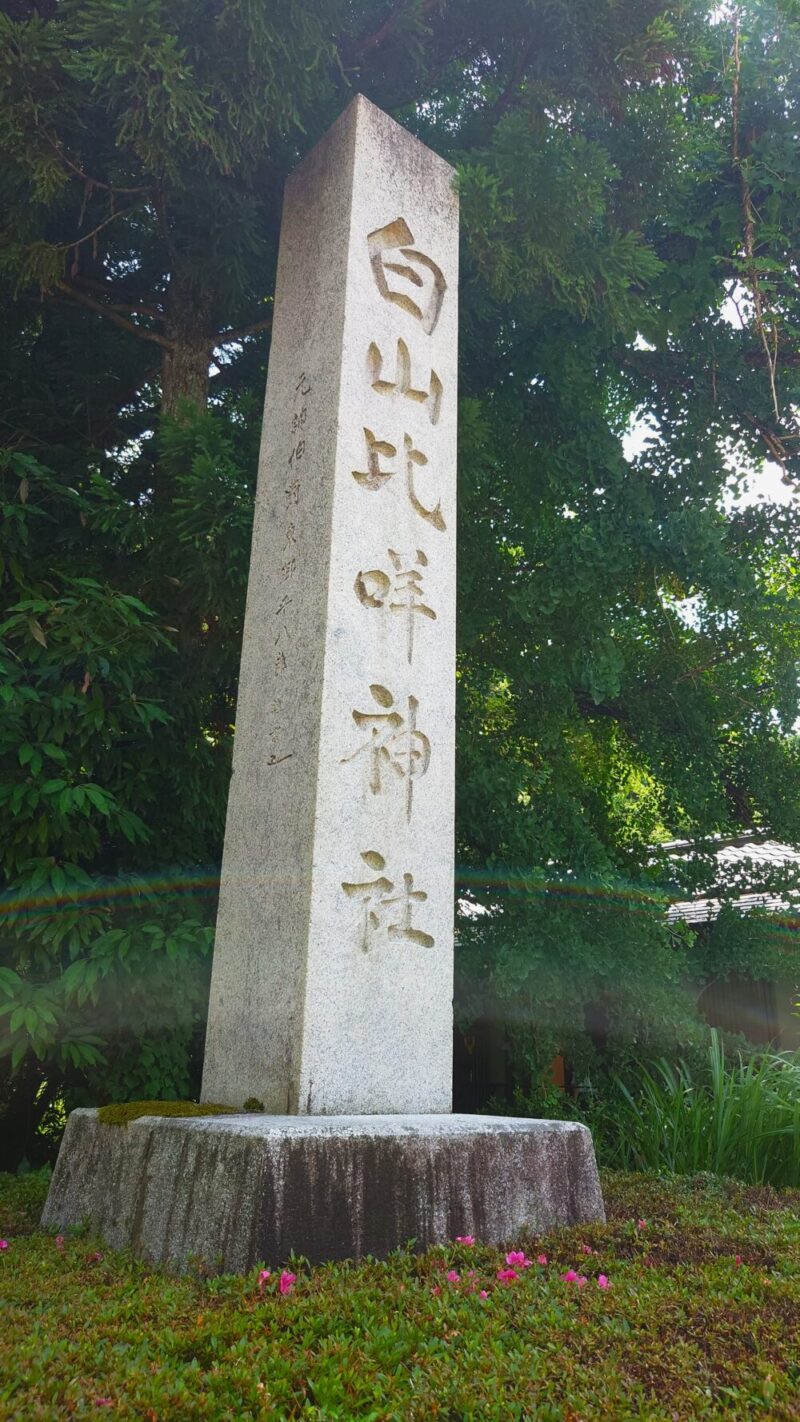

6月も残すところ今日29日と明日30日の2日間となりました。連日強い陽射しが注ぐ中、白山市の「白山比咩神社」(しらやまひめじんじゃ)に詣でてまいりました。

「白山信仰の地」として親しまれる「白山さん=しらやまさん」は、御鎮座二千百年・・・。

全国三千有余の「白山神社」の総本宮です。

表参道からの階段(108段)を昇ると、勢いよく流れる出る水の音が聴こえてきます。「琵琶滝」と称する滝で、綺麗な谷水が一定のリズムで流れ込み、その後手取川に注がれていきます。

また解説員のお話では、この参道の風景は春夏秋冬、いつ撮影しても映える絵を提供してもらえることから、全国的にも「パワースポットに通じる参道・階段・路」として写真撮影される場所となっているようです。

今回は、このエリア一帯に沢山の写真を撮りましたので、何回かに分けて投稿したいと考えております。

※1「琵琶滝」: 滝に流れ込む水は、獅子吼高原辺りから流れてくる谷水

※2「風待月」: 「水無月」「水月」「常夏月」などとともに六月の異名

《2025.06.29撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

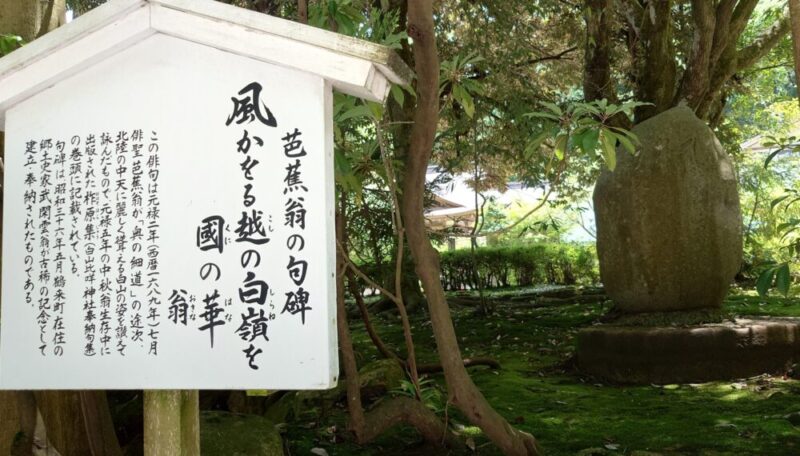

【 夏の午 言の葉涼し 芭蕉句碑 】(なつのひる ことのはすずし ばしょうくひ)

炎昼(えんちゅう)とも表現される夏の昼(午)、焼けつくような暑さ厳しい中「芭蕉句碑」を見付けました。立て看板によれば「風かをる 越の白嶺を 国の華」(かぜかおる こしのしらねを くにのはな)翁と書かれている。

元禄二年(1689年)7月芭蕉翁が「奥の細道」途次、北陸の中天に麗しく聳える白山の姿を讃えて詠んだもので、「柞原集(ははそはらしゅう)」(白山比咩神社奉納句集)の巻頭に記載されている。と記されています。

句を刻んだ大きな岩石は、周りの木々の下に置かれ、多くの枝葉に守られているようにも見えます。この句の流れのように、白山から運ばれた涼風を感じ、一瞬涼しくなったかように思えて、その場に少しの時間身を置いた次第です。

何度も詣でているのに、まだまだ知らないことが沢山あります。

※1「夏の午」: 「夏の昼」とも

※2「言の葉」: 和歌に使われた「言の葉」から「言葉」となった説があるが、ここでは「俳句」に詠まれた言葉」の意

《2025.06.29撮影・06.30投稿》

【 涼月や 皆それぞれの お朔日 】(りょうげつや みなそれぞの おついたち)

白山比咩神社の「お朔日参り=おついたちまいり」には多くの方が参拝に訪れます。個人、団体、会社関係…加賀一の宮に詣て、新月の「無病息災」や「家内安全」「祈願成就等のお礼」など「祈願・お詣り」します。(毎月1日)

表参道の鳥居横に大きな石柱が建ち「白山比咩神社」と大きく刻まれ、また、側面には「元帥伯爵東郷平八郎謹書之」とあります。(石柱に関する詳細は省略します)

境内には「護衛艦かが就役記念」の案内板があり、その先に石碑が建立されていました。(先月の5日に一般開放されたとの報道があったので、立ち寄りました)

先の大戦(ミッドウェー海戦)で没した「航空母艦加賀」の艦内には「白山比咩神社の社殿を模した神社」が奉斎されていましたが、「護衛艦加賀」にも「艦内神社」として「白山比咩大神」が奉斎、「かが神社」を守護神としてお祀りされているとのこと。

ちなみに他の写真3枚は、以前金沢港に「護衛艦加賀」が寄港・一般開放された時(2017年7月)に乗船し、写した写真で当時はまだ「ヘリコプター艦載」の護衛艦でしたが、その後、最新鋭のステルス式戦闘機が離発着可能となる改造・整備が完了した旨、報道されています。

※1「東郷平八郎元帥」: 「日露戦争」で活躍した海軍大将「天は正義に与し、神は至誠に感ず」の名言を残す

※2「謹書之」: 「之(これを)を謹んで書く」の意

※3「お朔日参り」: 「おついたちまいり=毎月1日に参拝すること」の意

※4「2枚目の写真」: 「拝殿」前の「神門」(茅の輪くぐりの準備中でした)

※5「涼月」: 「文月」「申月」「七夜月」など7月の異名

《2025.06.29撮影・07.01投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 炎帝や 庭師の声も 屋敷中 】(えんていや にわしのこえも やしきなか)

真夏日となった武家屋敷跡、平日でも人通りの絶えない人気の観光スポットですが、午後二時半過ぎに訪れた時には日陰も風もなくて・・・ただただ暑く汗が止まりませんでした。

夾竹桃(キョウチクトウ)が屋敷内から屋根越しに顔を出し、濃い桃色がとても綺麗です。

先ほどまで微かに聞こえていた「剪と鋸」(はさみとのこぎり)の音が止まりました。作業もひと段落なのか、はたまた(早めの)三時の休憩なのか・・・。

こんな日は、出歩くより冷房の効いた部屋でのんびり読書でもすれば良いと考えていたところですが、野暮用で中心地に足を運ぶことになって、ここは足早に通り抜けました。

「せせらぎ通り」に入ると、人も車も用水風までもが通り抜けていて・・・。

その後、喫茶店にて冷たいものを頂きました。

※1「炎帝」: 夏を司る神、神としての太陽のこと

※2「夾竹桃」: 乾燥や暑さ、大気汚染などに強く街路樹や庭園樹に使われるが、樹木全体に「植物毒」がある

※3「せせらぎ通り」: 先の投稿文参照

《2025.07.02撮影・投稿》

【 早々と 木槿の花に 蜻蛉かな 】(はやばやと むくげのはなに とんぼかな)

とにかく暑い中・・・綺麗な薄紫の花を見付けました。蜜蜂が花粉塗れになりながら、次々と花を移ります。

浅野川沿いに毎年咲く木蓮定番の撮影スポットです。

今年も綺麗に咲いてくれましたが、糸トンボ?よりももう少し逞しいトンボがスイスイと飛び回っていて、驚きました・・・・。

蜻蛉(トンボ)は秋の季語にしたいところでしたが、既に飛び回っています。また、本来木蓮の花も晩夏から秋口のイメージを持っていましたが・・・。

鹿児島県の島嶼に頻発している地震、とても気になります。今日の午後には震度6弱の地震が起きたとTVニュースに報じていました。

これ以上大きな揺れが来ないことを祈りたいと思います。

6月から続く異常な暑さ、まだまだこれからが夏本番の日本列島・・・少し涼しい秋の到来を今から待っている・・。

毎年、なんだか特異な現象が現れて、異常気象とか言われておりますが、昔のことは考えずに、今の気候を真摯に受け止めて、自らが危険を予知して行う対策以外に救われる手立てがなくなってきたのかも・・・。

明日も暑くなりそうですね~。

※1「木蓮」: 「芙蓉(フヨウ)」に似た花で、7月~9月まで次々と咲きます

※2「蜻蛉」: 「オニヤンマ」「アキアカネ」「イトトンボ」などとても種類が多い

《2025.07.03撮影・投稿》

【 梅雨明けの 無かりし西に あかね雲 】(つゆあけの なかりしにしに あかねぐも)

晴れわたっていて暑く「熱中症アラート」が連日発令されているにも関わらず「梅雨明け宣言」がまだ出ていない金沢です。宣言が出ようが出まいが、季節はもう既に夏・・・「真夏」です。

昨日の夕方、少しずつ陽が落ちてくる頃、西の空に残っていた雲が徐々に「夕焼け雲」にと変化してきて、これはシャッターチャンス!!と思い、久しぶりに「クロスフィルター」を着けて撮影してみました。

光のあるものは十字架風に表現することが出来る「フィルター」で、冬山やスキー場などの景色・風景撮影に時々使用してます。

夕陽が沈む時、丸い形の太陽が、上下や左右に大きく伸びたり、近くの雲を真っ赤に染めたり・・・。

芭蕉翁の句で「あかあかと 陽はつれなくも 秋の風」などと詠まれた季節よりもっともっと早い時期、まだ梅雨も明けていないのに・・・・。

今回は少し高い位置からの撮影でしたが、「露出」を決定する「シャッタースピード」+「絞り値」に「フィルター」の複合作用・効果で、少し毛色の変わった一枚にチャレンジしました。

※1「無かりし」: 「無し」の連用形である「無かり」に、助動詞「き」の連体形が付いた形で「無かった」の意

※2「あかね色」: 「茜色=やや黄みがかった沈んだ赤色」(「茜雲」も含めて季語とはならない)

※3「季語」: 「梅雨がまだ明けていない」頃

《2025.07.03撮影・07.04撮影》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 四年前 訪ねし寺も 小暑かな 】(よねんまえ たずねしてらも しょうしょかな)

今日は蒸し暑い日となり、久しぶりに撮りだめた写真を整理することにしました。「三年日記」~「十年日記」まで記録して、その年々の日付けの時間にどんなことが起きて、どんなニュースがあり、自分はこのように行動した・・・・。

毎年同じことの繰り返しのように思えても、それぞれの年には「新しいこと」も多く記録されます。

自分はデジタルのアプリとこのHPでの記録が主となりますが、なんといってもアナログに勝るものはないと思っている一人です。

機械的に比較したり、デジタル的な統計には効率的で、アナログはかないませんが、文字から伝わる感情・風景・情景には自分が書いた文字からも伝わるもの(情報)があって・・・。

とても短い夏休みをとって、しばらく「のんびり・ゆったり」の(海外)旅行に出かけます。一週間ほど日本を離れて、このHPへの投稿もお休みします。

7月11日(金)に帰国しますので、丁度1週間後には投稿を再開したいと考えております。またお訪ね頂きますようお願いします。

※1「訪ねし寺」: 「青林寺」(七尾市和倉温泉)現在「能登半島地震」の影響で「当面の間拝観中止」となっています

※2「写真」: 「御便殿」明治42年(1909)に東宮殿下(後の大正天皇)の御休憩所となったところ

※3「小暑」: 二十四節季のひとつで「七夕」の頃

《2021.07月撮影・2025.07.05投稿》

《お知らせ》

【ここをCLICKしてください】

7月12日(土)再開しました。昨日無事帰国。短い夏休みは終わりました。時々訪問した国の様子もお届けします。

【 短夜や 川面に揺れて 人の波 】(みじかよや かわもにゆれて ひとのなみ)

シンガポールの「マーライオン」は口から水を大量に放出することで有名ですが、ここベトナムのダナン市内を流れる「ハン川」の「ロン橋」たもとにある「マードラゴン」・・・。

「鯉が急流を昇り龍にに変身する=登竜門」に由来する・・・とか、「マーライオン」より少し小さいですが、急に水を放出したので、ビックリ!!(予告や放送なし)

この日は夕方から「(古都)ホイアンの灯篭(ランタン)流し」を観ながらこの場所に来たのですが、多くの人出と、この国特有の夏場、湿気の多さに・・・・。

川風はとても気持ちよいのですが、とにかく多くの市民と観光客でごった返していて、ホテルに帰る予定時間は渋滞の波にもまれることに・・。

交通ルールは「有名無実」、「ノーヘル」「4人乗りバイク」「「信号無視」「横断歩道極少」(道路横断は命がけ)です。

アジア圏ではよく体験する場面ですが、地元に精通するガイドさんでも「「ハノイ」などでの運転は、やはり怖いとか。

ホテルに帰り「大浴場」で疲れを癒し、ぐっすり眠ることになりました。

※1「短夜」: 「みじかよ=夏の短い夜」(夏の季語

※2「灯篭流し」: 定期的に実施されていますが、大々的な催し日を事前に確認することをお薦めします

《2025.07.10撮影・07.12投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 人混みの 市場に青き 林檎かな 】(ひとごみの いちばにあおき りんごかな)

7月15日を「お盆」とする金沢市内、観光客も入り込んで「近江町市場」は相当の混雑が見られました。金沢市民のお盆のお花や料理の材料調達は「近江町市場」と決まっていたと話すお年寄り・・・。

最近は、観光客向けの商品を取り扱う店が多くなり、また、この混雑ぶりでは落ち着いて買い物ができないと嘆いて・・・。

小学生の頃、夏休みに行く「林間学校(授業)」で、「青りんご」を一個持って海に入り、少し投げてからそれを目指して泳ぐ遊びに興じた記憶があります。

海から上がってその林檎を齧ると、酸っぱさが適度な塩加減と調和してとても美味しく頂いた・・・幼き頃の思い出が蘇ってきました。

そういえば、最近口にすることがなくなった「青りんご」・・・品種改良がなされていて、そんなに酸っぱくないのかどうか?試してみたいと思います。

※1「市場」: ここでは「人気の観光スポット近江町市場」のこと

※2「林檎」: 「青りんご」夏に出荷する早生林檎のこと

《2025.07.13撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 参勤と 交代見たり 蟻の列 】(さんきんと こうたいみたり ありのれつ)

金沢市南町の大通りから一筋東側に入った小路の四つ角(地方銀行前にあるバス停から歴史ある料亭の角)に「旧松原町」と刻まれた「標柱」が建てられています。

〘もと松原口門の前にあったことからこの名がついたという 藩政期には「権現堂御門前町」といい、のちに「御門前松原町」といった〙と記されています。

この暑い中、黒い蟻が列をなして、とても忙しそうに・・・その列の長さと動きは「大名行列」さながらで・・・・。

この蟻達、大小さまざまな体で、小さい蟻の動きは素早く、大きな蟻の動きは少しのんびりしています。

どこかにリーダーがいて指示するのか、人間の目からしても隊列を組んで、時折状況報告なのか立ち止まり、しばらくするとまた機敏な動作に代わります。

ず~っと見ていたい衝動にかられましたが、何しろこの暑さ、しばらくして次の場所に移動しました。

※1「参勤」「交代」: 江戸時代諸藩に課せられた制度「参勤交代」の意

※2「蟻の列」: 四季を通じて活発に動く「蟻」ですが、一番の活動期「夏」の季語となります

《2025.07.14撮影・投稿》

【 赤レンガ 画廊の窓に 黄金虫 】(あかれんが がろうのまどに こがねむし)

金沢市尾張町にある「旧三田商店」(登録有形文化財=鉄筋コンクリート2階建)は、昭和5年(1930年)に<

大林組により建築された。

バロック風?で赤レンガのあるデザインは、直ぐ近くにある「金沢文芸館」のルネッサンス風建屋とともに、人々の目を引き付ける不思議な魅力あるレトロ建築のひとつ・・・・・。

この建物は、今は「漆の茶碗やお皿、九谷焼などの器が並べられたギャラリー」となっていて、入るとタイムスリップしたかのような空間・・・天井から素敵なシャンデリアも下がっていて、外見とは少し異なった空気感が味わえる。

入る前に外ガラス窓の片隅に、キラリと光るものが見えたので気になっていたが、内側から見ると「黄金虫」であることが判った。

帰りに外側から窓をみると、既に飛び去っていったのか発見することは出来なかった。

※1「旧三田商店」: 文中説明のとおり

※2「金沢文芸館」: 先に投稿の文参照

《2025.07.15撮影・投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年7月16日(水)から「その36」に移ります