<今日の一枚と一句>「その29(2025.04.02~04.15)」

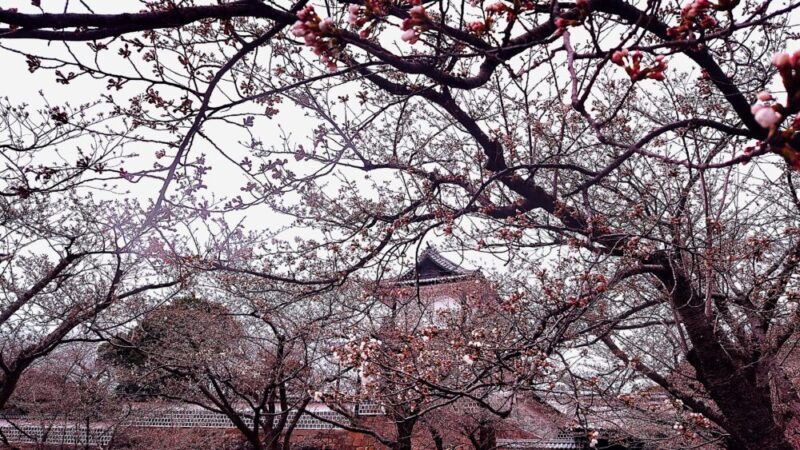

【 搦手の 門も誘う 桜かな 】(からめての もんもいざなう さくらかな)

兼六園から金沢城の石川門(搦手門)を眺めると、桜の開花が日に日に多くなって、曇りがちな空模様にも映えるようになって来ました。

今日から兼六園の無料開放が開始されることもあってか、平日の朝にも関わらず、多くの観光客が訪れています。

思い思いのホーズでの写真撮影風景と、異国言葉が飛び交う石川橋付近、これからの一週間が天候に恵まれて、観桜の期間が少しでも長くなることを祈るばかりです。

ちなみに、「搦手門」とは、日本の城郭の中に設置される門の種類で、城の裏方の門をこのように呼ぶことが多い。本来、敵からの攻撃に対しての守りとして常に厳重に警戒を行う必要のある場所ですが、この桜の季節には、「どうぞどうぞお城の中の桜も観て行ってくださいね~」と誘われているような、毎年そんな気分にしてくれる不思議な数日間です・・・。

※1「搦手門」: 「大手門(正門)」に対して「搦手=裏方」にある門の呼称

※2「石川橋」: 兼六園桂坂口から石川門に架かる橋

※3「兼六園の無料開放」: 4月2日(水)~8日(火)までの7日間

《2025.04.02撮影・投稿》

《お願い》

【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

【 茶屋の街 ゆらりゆるりと 春の川 】(ちゃやのまち ゆらりゆるりと はるのかわ)

金沢の三茶屋街のひとつ、「ひがし茶屋街」の傍を流れる「浅野川」は、雪解け水で多かった水量も少し落ち着いたのか、その流れは穏やかになった感じがします。

外国人観光客の入り込はとても多くて、春の川のごとく、ゆっくりとした足取りで付近の散策を楽しんでいるようでした。

何人かに質問してみると、「桜の季節の日本」を追いかけて各地を回る企画に乗っかって旅をしているとのこと。

京都⇒金沢⇒白川郷(高山)⇒東北の各地をと、この時期ならではの企画、とてもリッチな旅の様です。

少し寒くて、途中に小雨が降るあいにくの天候、金沢への旅は満足されたのでしょうか・・・。

今日の写真は、「浅野川大橋」から東側に見える「天神橋」方向にカメラを向けて撮影したものです。

両岸の桜もかなり開花が進んできました。満開になるのは、たぶんまだ4~5日先のように思います。

地元のTV各局の撮影もあちこちで見られましたので、ニュースその他の関連番組をチェックしたいと思っています。

※1「茶屋街」: 先に投稿の「金沢三茶屋街」関連記事参照

※2「春の川」: 春の海は「のたりのたり」そこに至る川は「ゆらりゆるり・・・」かと感じた次第

《2025.04.03撮影・投稿》

【 見渡せど 春の夜の夢 櫓跡 】(みわたせど はるのよのゆめ やぐらあと)

嘉永6年(1631)頃の金沢城城郭は、本丸を囲むようにたくさんの「櫓」が建てられていたと伝わる。

「櫓」は、「落雷で焼失した天守(閣)」に代わる役目の「三階櫓」を中心に、沢山の「(本丸)櫓群」を形成していたとか・・・・・。

この櫓のあった場所は、「三の丸」や「二の丸」より一段小高い位置となることや、今に残る建屋などがないこともあって、訪れる人は少なくい。

「戌亥櫓跡」と記された「立て看板」には〖本丸の北西角、戌亥の方角に当たることから「戌亥櫓」と呼ばれていた。西と北に「出し」という出窓がついている二層の櫓だった。宝暦の大火(1759)の後、再建されることはなかった〗との記載がある。

春の花が咲いて、少しずつ暖かくなってきた城内、人出も増えてきてはいるが、この高台に立って遠くを眺めていると、まだ冷たく感じる風が頬を撫ぜていきました・・・・・。

※1「春の夜の夢」: 「はかないこと」のたとえ「・・・夢の如し」と詠まれることもある

※2「本丸櫓群」: 「三階」「辰巳」「丑寅」「申酉」「申酉」「戌亥」「中」などの「櫓」のこと

《2025.04.04撮影・投稿》

【 朝夕夜 詠み人ごとの 桜かな 】(あさゆふよ よみびとごとの さくらかな)

良く晴れた土曜日の観桜人、とてもとても多く、市内各所の道路は渋滞し、どこもかしこも「人ひと人」であふれた金沢市内・・・・。

新丸広場の北西には、毎年枝垂れ桜が一斉に咲き、その下にカラフルなビニールシートを敷いてお弁当を広げるシーン・・・。今年も沢山のグループが陣取り、絶えることのない歓声が上がっていました。

思い思いのアングルで写真撮影する風景…いかにも高額なカメラを持参した人、時間をかけての撮影・・・。

きっと朝から夜まで、この状態が続き、沢山の思い出が記録されることでしょうね~。

※1「朝夕夜」: 桜を愛でる時間帯の別、「朝桜」「夕桜」「夜桜」など

※2「詠み人」: 俳句や短歌、詩などの作者

《2025.04.05撮影・投稿》

【 梶棒や 向こうて先に 雲雀籠 】(かじぼうが むこうさきに ひばりかご)

鼠多門橋の下を一台の人力車が通りました。たぶん、「ひがし茶屋街」をベースとして活動中の1車と思われますが、定かではありません。

同名の門、「鼠多門」の傍には、「尾山神社」や「玉泉院丸庭園」があり、特にこの時期には多くの観光客が訪れています。

ふと、どこかで聴いた昔懐かしい鳥の囀りと素早い動き・・・・。

一瞬で、ゆくり観察することはできませんでしたが、「ヒバリ」かと・・・・。

最近では本当に見かけなくなった「鳥類」のひとつ「雲雀=ひばり)、人力車の引き手と乗客、それに撮影していた自分・・・鳴き声のする方向に顔と耳を傾ける瞬間でした。

ちなみに「美空ひばり」さんがお亡くなりになって36年が経ち、また、「雲雀」も絶滅危惧種に指定されている・・・・とか。

※1「梶棒」: 「人力車」の別称

※2「雲雀」: 「ひばり」という名の鳥、この鳥の習性に関しては「谷崎潤一郎」の「春琴妙」にも登場します

※3「雲雀籠」: 「雲雀を飼う籠」・・・「人を乗せた人力車」が、この「籠」にも見えて・・

※4「鼠多門」: 先に投稿の文参照

※5 「絶滅危惧種」: 「絶滅種」の区分より低いが、「急速に個体数が原則した種」のこと

《2024.04.08撮影・投稿》

【 桜狩り 手招く連れが 遠くなり 】(さくらがり てまねくつれが とおくなり)

先週末は絶好の花見日和・・・あいにく日曜日は雨模様の天気となったが、それでも晴れ間晴れ間にはどっと人が出て、夫々に楽しんでいる様子が伺えました。

ゆっくりと構えて写真撮影している人、シャッターを押してもらってお礼の言葉を交わすグループ、着物姿で笑顔振りまく外国人ペア・・・・。

ここの桜並木が一斉に開花する様は人々を圧倒し、皆を笑顔にするパワーがあります。

連れと離れたのか、遅れたのか・・・手を振る人、大声で呼んでいる人、それに応える人で溢れた「四十間長屋跡~菱櫓」の北西辺りは、「石川橋」付近とともに、今季一番の賑わいだったように感じました。

このまま今週末まで何とか持ちこたえてもらいたいと思っていますが・・・。

※1「桜狩り」: 花に誘われて、野や山に桜を訪ね歩いて愛でること

※2「四十間長屋跡」: 今は「立て看板」に記されているのみ(建屋らしきものはない)

※2「石川橋」: 元は「金沢城に架かる土橋」(平成に掛け換えられたコンクリート製)

《2025.04.06撮影・04.07投稿》

【 落椿 猪目型葉が 見送るか 】(おちつばき いのめかたはが みおくるか)

桜が満開、旬を迎え愛でる花がある一方で、寒さを耐えて咲き続け、最も「咲く花の少ない時期」に、沢山の人の目を楽しませてくれた「椿」、今年は例年に比して、(あちこちの木々がお約束のごとく)

本当に沢山・・・・咲きました。

時が移り、梅や桜がもてはやされる今の時期、静かに「花の盛り」を終えようとしている「椿」が目に留まり、なぜかしら「人の世の哀れ」というフレーズが浮かんできました・・・・・。

この時期?を詠んだ有名句?「散る桜 残る桜も 散る桜」・・・が浮かんてきました。

(定かではありませんが)戦友を失った悲しみに、今日は残った自分だが、明日やもしれぬこの命」・・・。悲しい気持ちの一句のように解していますが・・・・。

散った花への「葬送」・・・椿の葉が虫食いなのか部分的に枯れたのかは定かではありませんが、「ハート形(猪の目)」となって見える一枚の葉、散った花への感謝を込めて送ったのかな~と思った次第です。

※1「落椿」: 地に落ちた椿、花弁が散るのではなく花ごとホトリと落ちている椿の花の散り様

※2「猪目型」: 「猪目=猪の目=逆ハート型」先に投稿の関連文参照

※3「見送るか」: 「葬送=あの世に送ったのか」の意

《2025.04.08撮影・投稿》

【 城に咲き やがては堀の 花筏 】(しろにさき やがてはほりの はないかだ)

菱櫓~裏口御門跡辺りの桜並木、昨日の突風にも雨にも耐えて、まだまだ訪れる花人を楽しませてくれています。

この後は、少しずつ散り始めてやがては堀に集められ、見事なまでの「花筏」が、その年の桜のラストシーンとなる光景を魅せてくれます。

「盛者必衰」「栄枯盛衰」たとえ栄華を誇るものがあったとしても、永遠に続くことはなく、瞬く間に終焉が訪れる・・・。これは「仏教の人生観」を説いたものとして、ものの本などでも目にしたり耳にすることがあります。

桜の花は、「散り際の潔さ」が他事によく引用されますが、何も「桜の木」が枯れて死滅する訳ではなく、又来年も見事に綺麗な花を咲かせます。

ここ数日は、北風の影響か?天気予報による気温より体感温度が「肌寒く」感じることが多く、着る物の選択と花粉症対策?がまだまだ必要ですね~。

※1「盛者必衰」: 栄えて絶頂にいる者も必ず衰える時がくるものであるの意

※2「栄枯盛衰」: 栄えることと衰えることを繰り返す世の儚さの意

※3「花筏」: 散った桜の花びらが水面に集まり筏のようにも見える様

《2025.04.09撮影・投稿》

【 咲き初めの 篠突く雨や 紫木蓮 】(さきそめの しのつくあめや しもくれん)

曇り空の一日になるかと思っていたら、午後になって急に強い雨が降り始め、夕方になってもますます強くなって続いています。

桜の花は、一部満開の花もあって、気になるところです・・・・・。

金沢市内の長町(長町武家屋敷跡などがある観光スポット)にある「長町公民館」敷地内の小庭に、毎年綺麗に咲いて魅せてくれる「木蓮」が、やっと花を開いてくれました。

木蓮の種類は沢山あって、その数200~300とも言われています。(「シモクレン」「ハクモクレン」「サラサモクレン」「トウモクレン」・・・など)

見た目にも「白」?なのか「紫」?なのか・・・よくわかりませんが、花弁が大きくて強い雨が降ると、どんどん花びらが散らされます・・・・。

雨・風にとても弱いという印象を持っていて、早く止んでくれ~!!!と、強い言葉で叫びたくなりました。

ま、美しい花や美味しい果実を付ける植物は、生まれた(花が開いた)からといって、動物の世界のように守ってくれる親はいないので、いきなりの「自然現象」という過酷な試練に見舞われることは、自然界の道理であり仕方がないにせよ、もう少しの間、やさしく見守ってあげて・・・・と。

※1「咲き初め」: 「さきそめ=花の咲き初め」の意

※2「篠突く雨」: 細い竹で突くように激しく降る雨(豪雨)のこと

※3「紫木蓮」: 木蓮の一種(中国原産)春を告げる高貴な花

《2025.04.10撮影・投稿》

【 咲く花に 小糠雨降る 川辺かな 】(さくはなに こぬかあめふる かわべかな)

昨晩は雷様のお祭り・・・・今朝は霧のように細かい雨が降り、通勤車両はスモールランプを点けて走行するほど、見通しが悪くなりました。

市内を流れる「伏見川」の護岸には桜並木があり、桜の名所として毎年訪れる人が多くみられます。

今年は例年より少し遅くに咲いたこともあってか、まだまだ、満開の様子が楽しめます。

空が晴れると、向かい側にあるモダンな建築物のスモーク風のガラスに写る景色としても映えることから、個人的には、毎年の定点観測?撮影場所としているところです。

朝夕の散歩、通勤・通学路でもあることから、人通りは比較的多く感じますが、今朝のような天気となると、足早に通り過ぎる人が多くなり、ゆっくりと観桜する人は少なくなります。

カメラの露出(絞り値、シャッタースピード等)に補正を加え、何とか撮影しましたが、太陽光下で撮影するのとはわけが違い、画像表現に苦労します。

ま、小糠雨を表現するテクニックは、自分の力量では無理だったので、単純な風景撮影となった次第です。

※1「咲く花」: ここでは「春に咲く花」のことで、特に「桜花」の特定ではない

※2「小糠雨」: 霧のように細かく降る雨(春の季語)、霧雨や霧時雨は秋の季語となる

※3「伏見川」: 先に投稿の説明文参照

《2025.04.11撮影・投稿》

【 岩燕 城石垣に 帰巣かな 】(いわつばめ しろいしがきに きそうかな)

金沢城にはたくさんの石垣が今も当時のまま残っていて、「石垣の博物館」と称されるほど、年代の異なる(積み方や石の種類、加工の違いなど)姿を観ることが出来ます。

(いつものように)城内外を散策すると、早くも「岩燕=イワツバメ」の飛ぶ姿を、今日発見しました。

「ツバメ科」の鳥に属しますが、よく見かける「燕」に比較すると、特徴は、「尾が短いこと」位で、見分けが付きません・・・・。

軒下などに壷型の巣を造りますが、「岸壁」や「石垣」などにも営巣し、その巣をリノベーション(修復活用)しているとか・・・。

外敵から卵や雛を守るために、入り口は狭く小さくて、中が広い場所を選んでおり、新たに発掘するよりは、可能な限り労力を省くため?の「帰巣本能」とも考えられています。

写真の2枚目は「説明書き」が設置されていて、「亀甲石=きっこういし」と称されるものです。

説明書きによると「水に親しむ亀を表したもので、防火の願いが込められている」とのことです。

ちなみに、この石のおかげで「文化年間(文政の前1804年~1818年までの期間)」の大火でも、この石のある「土橋門」は焼失を免れたと伝わります。

写真の1枚目は、同じ「亀甲石」の左側に広がる石垣の一部、写真のような石垣を(自分自身としては)初めて発見しました。これは「岩燕があちこち飛んでいるが、巣はどこ?にあるのかと思って(飛んでいる方向を)眺めていて偶然発見した」ものです。

六角形の石垣石は、この他にも「数か所に存在する」と言われていますので、石垣石の角数を数えながら深索すると、新たな発見があるかも~・・・です。

※1「岩燕」: 文中説明のとおり

※2「帰巣」: 生まれ育った場所に帰る本能の意

※3「亀甲石」: 「きっこういし(きっこうせきではない)」は、カメの甲(六角形)様の形の石

《2025.04.12撮影・投稿》

【 黄昏や 名残の桜 ひらひらと 】(たそがれや なごりのさくら ひらひらと)

人は天気予報によって観桜の時を決めるようで、金沢城周辺の夜桜見物は、これに左右されるのかと・・・・。

ライトアップ、施設の無料開放、園や城の開閉時間調整など、相当ご苦労があったことと思います。

関係者の皆さまには、本当にお疲れ様でしたと申し上げたい。

いよいよ「名残の桜」、一部は既に「葉桜」状態となっている枝も見られる今日この頃ですが、城の北側に位置する「大手掘」に咲いている桜は、数日前まではまだまだ勢いがありました。

しかし、昨日の夕方に訪ねてみると、ひらひらと散る花びらが特に目に付く様子・・・。

土曜日の夕方、翌日が雨模様の予報となっていたこともあってか、この時間帯にしては、人出が多いと感じました。まさに名残り惜しいですが・・・また来年に!!!

※1「名残の桜」: 散り残っている桜、残花のこと

※2「大手掘」: 先に投稿の文参照

《2025.04.12撮影・04.13投稿》

【 とりすまし 日日草が 蕾むかな 】(とりすまし にちにちそうが つぼむかな)

早朝に雨が上がって青空の広がった城下町、ゆっくり散歩の途中で見付けた「薄桃色の蕾」、(西茶屋近辺)町家の庭先に植えられていた草花の中から顔を見せてくれました。

どのような表現が適当か迷うことしきり・・・。ふと頭を過ったのは「すまし顔」でしたが句のながれ・表現方に少し違和感を覚え、「とりすまし」としましたが・・・さてさて。

ちなみに「日日草」は日々(ひび)次々と新しい花に咲き変わることからの命名とか。

江戸時代中期に渡来したとされる外来種ですが、近年では「抗悪性腫瘍作用」があることが基礎研究で明らかになり「抗がん剤」としても利用されていることを知り驚きました。

小さな花ですが、人間にとって役立つ献身的な作用を有していることもあってか、蕾の姿に「とりすました雰囲気」を醸していると感じたのかもしれません・・・。

※1「日日草」: 文中記載のとおり

※2「とりすまし」: なんでもないという表情、「 すました顔」。 「よそ行きの、つんと取り澄ますような表情や態度」の意

※3「季語」: 「日日草」は夏となるが、「蕾」の様子で晩春を表する

《2025.04.14撮影・投稿》

【 植木市 風車や凧に 加賀手鞠 】(うえきいち ふうしゃやたこに かがてまり)

大型ホームセンターの一角に「植木市」が陣取っていて、苗木と草花が数多く展示されていますが、今日はあいにく雨と風が強くて、綺麗に咲いた花たちが少し可哀そう・・・。

花の中には、「見慣れた花」「収穫が楽しみな苗木」毎年訪ねていますが、「ベランダー」としての腕は上がらず、今年こそはと育ててみても、うまく育てられなくて挫折、枯らしてしまうことの方が多く、買って育てるより専門店で陳列されているものを、季節ごとに眺めるのが良いのかな・・・・とも。

珍しい花や名前をメモして、あれこれ調べることの楽しさを覚え、若い時には全く興味がなかった自分を不思議に感じます。

写真の花は「フクシア」(国によって呼び方が若干変化する)、和名では「釣浮草=ツリウキソウ」という別名があります。

「蕾」から「開きかけ」、「開花したもの」まで色とりどりに並んでおり、よく見ると夫々が他の物の形に見えてきて、とても面白くなり「パチリ!!」ました。

「蕾=加賀手鞠」「開花した額の裏=赤い奴凧」等々・・・夢が膨らみます。

※1「植木市」: 春の季語、「草花や野菜の苗(市)」は「夏の季語」となる

※2「加賀手鞠」: 色鮮やかな糸で造る工芸品(徳川家から嫁いだ珠姫様が持参したとも)

※3「ベランダー」: 「ベランダ」という限定空間で植物を育てる人の意(以前TV放映あり)

《2025.04.15撮影・投稿》

《おしらせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年4月16日(水)から「その30」に移ります