<今日の一枚と一句>「その28(2025.03.19~04.01)」

【紅梅も 名のある園の 寒さかな 】(こうばいも なのあるそのの さむさかな)

兼六園の梅林では「紅梅」が花開き、訪れる人の姿も日に日に多くなってきましたが、関東地方を始め全国的に気温が下がり、関東、甲信越、東北地方で降雪の予報が出されるなど、この時期として特に寒温差が激しくなりました。

二枚目の写真は、兼六園のシンボル的な灯籠「徽軫灯籠=琴柱灯籠=ことじとうろう」もこの寒さに驚いているようにも見えます。

同園の「桜の開花予想」では、4月2日が開花、同7日が満開・・・となっていますが、果たして??

今回「その28」の冒頭を飾る写真2枚は、当HPの「ギャラリー」などで時々投稿・披露させていただく方(セミプロカメラマンのH・Hさん)から提供して頂いた中から選択掲載しました。

※1「紅梅」: 華やかな赤い花の梅(清少納言が愛した花とも)

※2「名のある園」: 「名園」「特別名勝兼六園」の意

※3「徽軫灯籠」: 先に投稿の文参照

《2025.03中旬撮影・03.19投稿》

《お願い》

【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

【 三椏の 花に三味音の うねりくる 】(みつまたの はなにしゃみねの うねりくる)

西茶屋資料館のお庭には春の草花が芽吹き始めて賑わしくなってきました。この隣にある「検番」から、芸妓さんたちがひく三味線、笛、太鼓、お琴・・・などお稽古事の音色が聴こえてきます。

今が盛りの花は、「馬酔木=あせび」と「三椏=みつまた」(写真の真ん中辺りの黄色い花)ですが、そよ吹く風にくねくねと・・・(まるで音色に合わせるかのように)可愛く揺れてます。

この庭にはたくさんの植物が植えられていて、四季の(草木花)変化が楽しむる館です。

西茶屋の芸妓さんたちがお稽古に訪れ・出入りする「検番」は、まだ気温が低いこともあって、稽古場の窓は閉めてあることから、楽器の響く音はまだまだ小さいですが、窓が開かれる気温の頃に、西茶屋街の再訪を楽しみにしています。

※1「三椏」: 新芽が芽吹く前に花(花に観えるが「咢(がく)」が変化したもの )を咲かせる(かすかに甘酸っぱい香りがする)

※2「花言葉」: 「強靭「壮健」

※3「樹皮」: 丈夫な「和紙」の原料となる

※4「うねりくる」: (波のように)次々と押し寄せる様

※5「検番」: 先に投稿の文参照

《2025.03.18撮影・03.20投稿》

【 お開きや 春黄金花 眩しけり 】(おひらきや はるこがねばな まぶしけり)

西茶屋街にあるお茶屋さんの玄関内側から外の大通りに向けて撮影しました。風は強いですが、春の陽射しが届いていて、「出格子」や「木虫籠」の黄色に映えて、とても眩しく感じます。

一枚目の写真は、お茶屋さんのお座敷の標準的な造り、引けた座敷を表現したくあえて白黒(モノトーン)としてみました。

お昼にお呼ばれして「お座敷遊び」に興じ、酔いもほどほどに・・・となってお開き、玄関で履物を・・・・と、外の景色に目をやると、その眩しさに・・・。

こんなシーンもあっただろうな~~と思った次第です。

※1「お開き」: 会合や催し物、その座が終わることの意

※2「春黄金花」: 「山茱萸の花=さんしゅゆのはな」早春に小さく黄色い花が咲き木全体が黄色く見えて美しい

※3「出格子」「木虫籠」: 先に投稿の文参照

《2025.03.21撮影・投稿》

【 蓮如忌や 御文お堂に 紋瓦 】(れんにょきや おふみおどうに もんかわら)

蓮如上人がお亡くなりになった(蓮如忌)は陰暦の3月25日、「御文=おふみ=御文章=ごぶんしょう)がお堂に収められたお寺の「お知らせ」掲示版にて知りました。

ここ円長寺(真宗大谷派:金沢市東山)1丁目)さんの屋根瓦には金色の「御紋」が眩しく輝いています。

由緒書きによれば、三代前田利常公が「鷹狩り」に出かけた際、この寺を小休憩所としたご縁で、現在も同公の位牌が安置されていて、加賀藩前田家の家紋「剣梅鉢」の袈裟使用も許されているとか・・・・。

なお、六角造りの「一切経蔵」には「一切経」が大切に保管されております。

金沢観光の人気スポットのひとつ「ひがし茶屋街」の入り口に近く、人の往来も多く賑わっています。

お出かけの際には立ち寄ってお参りされてはいかがでしょうか・・・・。

※1「蓮如忌」: 文中に説明のとおり

※2「御文」「御文章」: 蓮如上人がお書きになったお手紙で「おふみ」「ごぶんしょう」とも言われる

※3「紋瓦」: 「屋根瓦」に記される御紋(家紋)の意

《2025.03.22撮影・投稿》

【 梟も 金のおめかし 春茜 】(ふくろうも きんのおめかし はるあかね)

夕暮れの西の空が数分間だけ黄金色に輝きました。夏の夕方には、真っ赤になった夕陽を観ることはありますが、春はこのような夕暮の風景かと・・・。

雲の形をよく見ると、「ウサギと亀」「ナマケモノ」や「大タヌキ」見方によれば「フクロウ」(写真中央左側)か「鶹=みみずく」にも・・・・。

それぞれが雲の形を残しつつ、薄暗くなりかけの建物までもが金色に光り輝いていました。

この形を維持できるのは、ほんの数十秒間だけで、目を離すと次々と別の形に変化してしまいます。

たくさんの「おとぎ話」や「童話」が作れそうな、そんな春の夕暮時、幼き頃にいくつもの昔話を聴かせてくれた「おばあちゃん」の声と物語りを想い出しました。

たまにはゆっくりと空の景色を眺めるのも「心の癒し」になるのかと・・・・。

※1「梟」: フクロウ(羽角あり)、ミミズク(羽根角なし)、コノハズク(最小のミミズク)など

※2「羽角」: 頭部の両端にある(耳のように見える)「飾り羽」のこと

※3「春茜」: 春の柔らかな夕暮れを表す語、「春宵」とも呼ぶ、春の夕焼けの空の様

《2025.03.22撮影・03.23投稿》

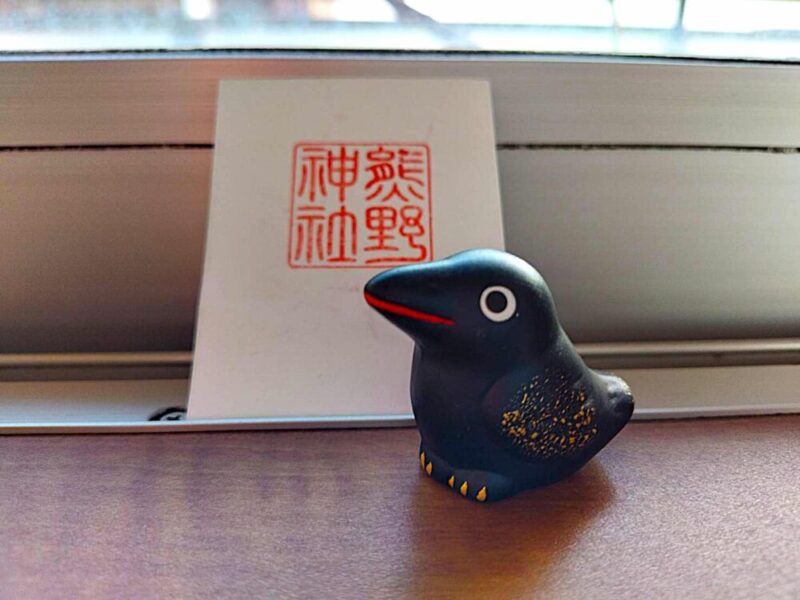

【 八咫烏 清めの水や 春社かな 】(やたがらす きよめのみずや しゅんしゃかな)

小松市須天町に鎮座の「須天熊野神社」に妻が友人とお参りに出かけ、かわいい「お守り(飾り)」と「厄除け色紙(仮称)」を求めてきました。

二枚目の写真「八咫烏」の造りや表情がとても可愛いくて・・・・。

この神社は、正面にとても大きな「絵馬」が飾られているところから、大鳥居をくぐり進むと、大きな「八咫烏」、最初に目にする願掛けスポットになります。

ここには「八咫烏に水を打ってください 幸せが戴けます」と石に刻まれていて、手水鉢に柄杓が設置されています。

古くから「いぼ池さん」として親しまれ、病気治癒の願掛けに訪れる人も多いとか・・・。

参拝した22日(土)の翌日が神社の祭礼にあたる日だと教えられたとのこと。ま、遅いより早い方で良かった!!との弁、何事も良い方に捉える方が良いのかもね~。

※1「八咫烏」: 日本神話に登場するカラスで、導きの神(神武天皇を熊野国から大和国に道案内した)と伝わる(日本サッカー協会のシンボルマークとしてもおなじみ)

※2「清めの水」: 文中に説明の通り

※3「春社」: 春分の最も近い戌の日、社日(しゃにち)のこと

《2025.03.22撮影・03.24投稿》

【 釣釜の 蓋の置き場に 手が泳ぎ 】(つりがまの ふたのおきばに てがおよぎ)

茶の湯にも季節によって釜を換えます。 二月までは寒い季節なので釜の蓋を開けた時に湯気が多くあがり見た目も、茶室内も暖かく感じます。

三月になってから使う「釣釜」(自在鉤を使って吊り下げる釜)は、その高さを調節して炭火がお客様に見えるようにするなど、春の風情を醸し出す役目もあるとか・・・・。

釜の蓋を置く台を「「蓋置」と言いますが、(竹製や象嵌で造られた)名工の作品も多く、これも茶の湯の世界では大変貴重なものとして、今に数多く残されています。

この「追羽根蓋置」(おいばねふたおき)は、「米沢弘安」氏(象嵌作家)による作で、金沢商工会議所ロビーの展示コーナーに飾られています。

同氏は、「金沢市文化賞」や、(加賀象嵌で)「石川県指定無形文化財保持者」に認定されています。

釣釜の蓋を取ってはみたものの、その置台に収めるにはあまりにも高価(名工作)なものであったので、「蓋の持ち手が迷い動いた」・・・そんな場面もあったのかなと思った次第です。

※1「釣釜」: 文中に説明のとおり 「春の季語」

※2「追羽根蓋置」: 「羽子板の羽根」を象った「蓋置」のこと

※3「四月に使用する釜」: 主に「透木釜=すきがま」を使用(なるべくお客様に火を見せないよう工夫された)平たい羽根が付いた形の釜

《2025.03.25撮影・投稿》

【 門前に 脚が留りて 花御堂 】(もんぜんに あしがとまりて はなみどう)

金沢の「三寺院群」のひとつ「卯辰山寺院群」のエリアには70寺ほどが建立されていて、信者や観光客が訪れています。

ここ「即願寺」(金沢市東山2丁目)の境内には数多くの草花が植えられていて、門前を通過するたびに目と香りを楽しませて頂いてます。

濃い桃色の花、「ボケ=木瓜の花」が鮮やかに咲いていて、思わず足が止まりました。

並んで「椿=乙女椿」、下方には白い「雪柳」も咲いていて、門前まで良い香りが微かに漂ってきます。

少し気温が上がり、春らしくなった今、ゆっくり散歩で自分好みのアングル・ショット、この時期の一枚を撮ってみるのもよろしいかと思います。

※1「花御堂」: 本来は様々な花で屋根を葺いた仏生会の御堂の意、ここでは、花に囲まれたお御堂を表す(春の季語)

※2「三寺院群」: 先に投稿の記載文参照

※3「即願寺」: 1595年創建(真宗大谷派) 「聖徳太子木像」「蓮如上人御筆」など寺宝あり

《2025.03.26撮影・投稿》

【 姫沙羅や 茶人が跡に 春霞み 】(ひめしゃらや ちゃじんがあとに はるかすみ)

金沢市のひがし茶屋街の近くにある「東山木町緑地」は、裏千家名誉師範の茶人・清水宗悠氏(斎号・淡悠斎)が晩年に住んでいた住居の跡を、やや小ぶりだが「緑地」として、平成11年に整備されたとのこと。

ここには、苔むした灯籠やつくばいなどが配置されており、直ぐ傍には「山車」を外から見ることが出来る「保管庫」や、枝垂桜の下に腰を下ろすことが出来る椅子が配置されている。

訪れた時、石川県地方に「黄砂飛来」が確認され、上空がぼんやりと霞む中、「姫沙羅」の新芽がすくすくと伸び始めていました。(5月頃からの花期(5~8月)小さく白い花が咲くのが待ち遠しくなりました)

ちなみに「沙羅」と聞くと「沙羅双樹」が思い浮かびます。お釈迦様が入滅される時までは、近くで4本の沙羅(二本で一対)の木が囲み込むように咲き誇っていましたが、入滅と同時に一斉に枯れたとも伝わります。

※1「姫沙羅」: 同木としては季語とならないが、同花ならば「夏」となる

※2「沙羅双樹」: 文中説明のとおり

※3「春霞み」: 「春の季語)黄砂飛来の頃?(植物の蒸散が活発になる等大気中の水蒸気の量が増え微細な水滴が空気中に漂い気温差の大きい、風の弱い日に遠くの景色ががかすんで見える)

《2025.03.6撮影・03.27投稿》

【 小雨降る 櫓の傍に 初桜 】(こさめふる やぐらのそばに はつざくら)

昨日は28℃、統計を取り始め(明治15年:1882年)てから、3月の最高気温を記録しましたが、今日は10℃以上も下がり、また小雨が降っているので尚更肌寒く感じる1日となりました。

昨晩は遠くに春雷もあって風も強くなってきたので、桜の開花活動も一休みかと・・・・。それでも傘をさしながら登城深訪・・・・・。

「菱櫓」付近にある桜並木の様子を伺うと、一花、二花と開花が観られるまでになっていて、蕾もピンクに色付いてきていました。

兼六園の観桜ももちろんですが、なぜか「城と桜」が似合っている様に感じて、毎年撮影が待ち遠しくなります。

訪れた外国からの観光客は、この時期を選んで旅行日程を組んだとのことですが、まだ例年の満開時期には少し時間が掛かるようです。

肌寒さはここ二三日続くとの予報が出ていますので、ゆっくりとカメラ撮影機材の剪定・手入れをして備えたいと考えています。

※1「櫓」: ここでは「菱櫓」を指します

※2「初桜」: その年初めて咲く「桜」のこと(季語:春)

※3「春雷」: 春の雷

《2025.03.28撮影・投稿》

【 浮かび句を 麗筆せよと つくづくし 】(うかびくを れいひつせよと つくづくし)

春の野山にすくすくツンツンと顔を出す「土筆=つくし」達、この「スギナの子」は「春」を表す植物として、歌や俳句に詠まれ(芭蕉や千代女)ています。

幼き頃には、誰が沢山摘むかといって競争をしたこともあったかと・・・・・・。

呼び方も地方によって(「つくしんぼ」「筆の花」「筆頭菜」「土筆野」「土筆摘」)と異なるが、みな「筆」の漢字が当てられているように、「筆」に似た形をしているからか?・・・。

日の当たる土手や畦道に群生している景色は、懐かしく郷愁を感じ、また、可愛くもある。

昔から「春の山菜」として日本全国に分布、食用としても親しまれる。

「俳句」など、場所や時間に関係なく思いつく(浮かぶ)が、どこかに記録しないとすぐに忘れたり、脇道にそれてしまう厄介な代物・・・。

その後は、短冊に「硯と筆」を使って「麗筆=綺麗な文字で清書」しろよ・・・、これを繰り返すことで「俳句と筆文字」が鍛えられると教えてもらったような・・・・・・そんな気がしました。

※1「浮かび句」: (ふっと浮かんできた)「俳句」の意

※2「麗筆」:「美しい筆跡」又は「文章」のこと

※3「つくづくし」: 「土筆=つくしの呼び方のひとつ」

《2025.03.29撮影・投稿》

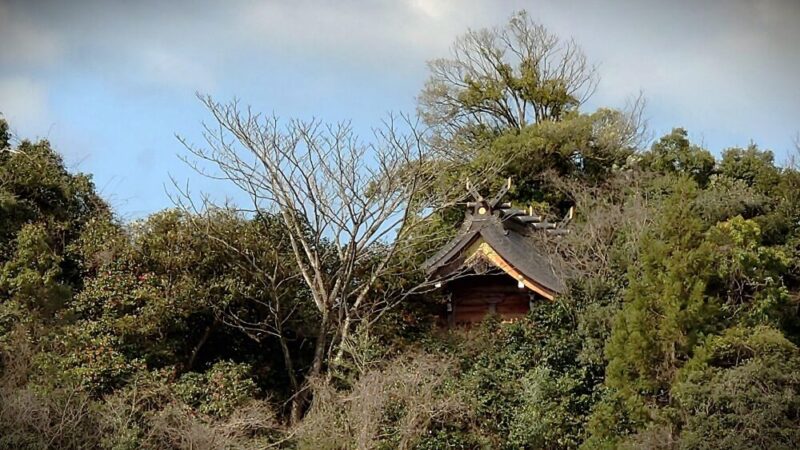

【 氏神の 見守る水田 春祭り 】(うじがみの みまもるみずた はるまつり)

全国各地で「春祭り」という行事が行われ始めました。農業(特に稲作)の一年の始まりを神様に御奉告するとともに、その年の実りや豊作を祈念するもので、その時期は立春から立夏までと、神社によってさまざまです。

「米どころの石川」、ようやく田の水も緩み始め、田植え前の作業人や、耕作器具があちこちの田んぼに見えるようになって来ました。

春先の農作業は、昔は人手、牛馬を使ってもその労働環境は相当きつく、過酷だったと思います。

「空手(そらで)」といって、春先には神経痛やリュウマチに似た症状が出ることも多かったと聞きます。これは、力仕事が比較的少ない冬を過ごした後、春先に集中する力作業が原因?単なる「筋肉痛」以上の症状で苦しむといったものであったのかと・・・。

「🎵村の鎮守の神様・・・朝から聴こえる・・・ドンドンヒャララ~♪」と歌う、童謡?がどこからともなく聞こえてくるような・・・集落の上社が稲作の一年を見守って、「秋の祭り」で収穫を御奉告をするなど、神様と共にある、日本の原風景が、「日本昔話」の一幕のように思えた、土曜ドライブの昼下がり、小休憩した地の「一枚と一句」でした。

※1「春祭り」: 文中記載の通り

※2「水田」: 稲作に供する田んぼ

※3「氏神」: 地域ごとに祀られる神道の神様

※4「鎮守」: 特定の建造物や地域を守る神様

※5「御奉告」: 神仏や貴人に謹んで 事を知らせること

《2025.03.29撮影・03.30投稿》

【 梅鉢の 紋に負けじと 桜かな 】(うめばちの もんにまけじと さくらかな)

外気温は「肌寒い」のレベル、にもかかわらず、「尾山神社や金沢城、兼六園周辺の桜が五分咲き以上になったと感じました。

加賀百万石前田家の「家紋」は「梅鉢」です・・・。「梅」のデザインは、加賀藩の支藩によって少しづづ異なりますが、基本的には「梅」をモチーフとしたデザインとなります。

「梅は咲いたか桜はまだかいな・・・」と、「どどいつ」でも唄われる春、この時期の表現の一つですが、ここ「金谷神社」の前の「桜」が満開、ピンク色の花、色合い見事に満開です。

ちなみに、「金谷神社」は、「尾山神社」の境内に置かれ、歴代の藩主(二代藩主利長公~17代利建公と歴代の正室)も祀られています。(利家公とお松の方は「尾山神社」に祀られている)

何はともあれ、今日の金沢にはとにかく訪日外国人とてもが多く、「玉泉院丸庭園」の入場者数の7割以上は外国から訪れた方達でした。(金沢港に豪華クルーズ船が同時に2隻入港した影響もあるかと思われる)

だんだんに暖かくなってきた今、気候と植物、様々に咲き誇る花、自分にとって大好きな季節となりました。

※1「梅鉢」: 加賀藩前田家の家紋

※2「金谷神社」: 文中に記載のとおり

《2025.03.31撮影・投稿》

【 玉泉に 梅や桃やと 花談義 】(ぎょくせんに うめやももやと はなだんぎ)

玉泉院丸庭園の庵から右の小高い丘辺りに、綺麗にピンク色した花が見頃です。季節的には「梅」で、桜でないことは分りますが、訪れる人達が、花の種類(名前)を見極めるための会話が始まります。

中には、花の種類などの判別に使い勝手の良い便利なアプリ(Googleレンズ)を駆使する人もいるのですが、「桃」か「梅」とはっきりた答えが出ません。

そこで始まるのが「花談義」・・・・・・?

やれ「梅だ」やれ「桃だ」と・・・・。その場にいて撮影した自分は「梅」だと思いましたが、この話に聞き耳を立てると・・・だんだんと自信が薄れてきます。

国の内外を問わず、自分の論に自信をもって力説されると、そのように思えてしまう・・・いや信じてしまうことが多い自分に対して、情けなくなる思いがします。

いずれにせよ、「綺麗に咲いた春の花」には違いないので、あれこれ考えず、素朴に愛でたいと思って、楽しむことにしました。

※1「玉泉」: 金沢城北西に位置する「玉泉院丸庭園」のこと(先の投稿分参照)

※2「花談義」: (本来の意味は)「花見の時期に行われる説教」のことですが、ここでは、あれこれ「諭駮」するの意

※3「諭駮」: 「言いたい放題」「押し問答、言葉の応酬」「言い合い」などの意

《2025.03.31・04.01投稿》

《おしらせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年4月2日(水)から「その29」に移ります