<今日の一枚と一句>「その41(2025.09.24~10.07)」

【 弁柄の 彩に勝るか 彼岸花 】(べんがらの あやにまさるか ひがんばな)

金沢の三茶屋街にある格子戸やお座敷に採用されている「弁柄=紅殻(色)」は、艶やかな朱の色合い(材料)が用いられており、独特の雰囲気を醸しています。

これに勝るとも劣らぬ色あいを毎年どこかで魅せてくれる「彼岸花」・・・。艶やかであり、絵具や顔料ではなかな表現できない・・・・。

以前にも紹介しましたが、友人のセミプロカメラマンのH・Hさんが撮影した「彼岸花」の一枚はこれを見事に捉えた写真の提供をして頂けました。

ちなみに、「茶屋建築」に見られる「朱色の外壁や格子」に使われている「紅色」は、「弁柄塗り」と言われる色彩で、当時インドのベンガル地方から輸入した?顔料であったことから、この名がつけられたと言われています。

とても艶やかな「彼岸花」が「一枚の写真」に収められています。

※1「弁柄」: 文中記載の通り

※2「彼岸花」以前投稿の文参照

《撮影日不明・2025.09.24投稿》

《お願い》

【これから先の投稿画像を表示するには、ここを「CLICK」と言う場所を「CLICK」又は「タップ」してください】

【 裏木戸を 揺らす風かな 穂絮飛ぶ】(うらきどを ゆらすかぜかな ほわたとぶ)

すっきり晴れた青空、時折吹く風が爽やかで心地よい一日でした。「にしの茶屋街」駐車場には普段にも増して「観光バス」が何台も駐車していて、「金沢の芸妓とまわる茶屋」風なツアーを見掛けました。

茶屋街にある建物には、敷地の外周りをいろんな木々で囲った比較的背の高い塀垣が見られますが、途中に出入り用の「木戸」が設けられています。

入館出来た施設の内側には「鍵」が掛けられるようになっており、外からの侵入を防ぎます。

経年劣化なのか、取り付けが甘いのか、木戸辺りから「カタカタ」音がしたので振り向くと、「草の穂」がふわりふわりと舞い上がり、風にのってどこかに飛んでいきます・・・。

日常的にはあまり木戸の開閉を必要としないのか、戸の下辺りには、小さい花草や穂草が伸びていて、これを揺らすたびに「穂絮」が飛び散ります・・・。

いよいよ本格的な「秋」の到来ですね。

※1「(裏)木戸」:庭と外(道路)を区切る木製の門、城門を意味することもある

※2「穂絮」: イネ科やカヤツリ草の穂花がほおけて綿状になった様(秋の季語)

《2025.09.24撮影・09.25投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋の川 一コマ切りて 座禅かな 】(あきのかわ ひとこまきりて ざぜんかな)

手取川の河川敷を散策、緑色・青色など場所によって何色もの水の色、微妙に違っていて楽しめます。ところが、大小の岩にぶつかると、流れる水は必ず白に変わります。

京都の龍安寺に代表される作庭「石庭」に似た景色を探してみたくなって相当の距離を歩きましたが、どれもこれもなかなかしっくりこなくて・・・。

カメラで「一コマ」切り取ってみれば、水の流れが止まり「枯山水」の趣を感ずることが出来るかと・・・。

時々小鳥の囀りは聴こえてくるものの、川の流れる音以外は聴こえないことから、付近の岩場を見付けて目をつむり、「座禅」まがいの姿勢をしばし保ちながら・・・。

心の中を「無」にする努力はしてみるものの、なかなか「雑念?」は消えず、「精神統一」もままなりませんでした。

今日のところは「暑さのせい」にしておくことにします。

※1「秋の川」: 秋は澄んだ水が流れる。ここでは「手取川」(道の駅しらやまさん付近の河川)

※2「龍安寺」: 庭に15個配置された石は、どの角度から見てもすべてを観ることが出来ないとか(15個は「完璧」で、そのすべてを観ることが出来ないのは「不完全」)

※3「枯山水」:水がない場所で石や砂、植物、地形を利用して水の流れを表現する日本庭園の形式(rock garden=ロックガーデンとも)

《2025.09.26撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 犬槙や 黄色見過ごし 青と赤 】(いぬまきや きいろみすごし あおとあか)

金沢城の北西に位置する場所に残る「第六旅団跡」の敷地内に「犬槙=イヌマキ」の木が植林されています。

例年は今頃から実が青くなり始めたとの感じがしていましたが、既に赤色に熟した実を付けていました。

熟した実は、鳥たちの格好の御馳走となるようですが、同様に人間様が食することが出来るのかどうなのか・・・・?。

ちなみに、これを食した人の体験談では、「ネバネバ感があって少し甘い」とのことですが、「有毒説」が主流であることから、自ら試したいとは思いませんし、またその勇気もありません・・・・。(危険です!決して試さないでください)

金沢城内にある草木、ほぼほぼ「秋支度」に入りましたかね・・・・。

※1「犬槙」: 先の投稿文参照

※2「黄色がなくて(青と赤)」: 実がなると最初は青色、次いで黄色、熟すと赤になる(信号機の色が移変わる様子に似ている)

《2025.09.27撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 虫食いの 木の葉眺むる 秋日和 】(むしくいの このはながむる あきびより)

秋日和となった午前中ぶらり散歩を続けると、汗はかきますが直ぐにそよ吹く風がぬぐってくれて心地よい・・・。

小公園の樹木には「秋の実り」も見られます。と同時に「食欲の秋」・・・虫さんたちが啄ばんだ木の葉を下から眺めると、真っ青な空を背景として、それぞれがまるで芸術作品に見えてきて、「芸術の秋」・・。

この木は「花瓢箪木」のようにも思えますが、名前はよくわかりませんでした。紅葉期までに少し間があるこの時期、「前屈み」や「俯き」姿勢を正し、「背伸び」するなどして晴れた空を見上げてみるのも良いのかと・・・・。

※1「眺むる」: 「眺める」の文語(古文)表現で、景色を観賞する、ぼんやり見つめる等の様

※2「秋日和」:「秋晴れ」で穏やかな日

※3「花瓢箪木」: 「スイカズラ科同属」の落葉小高木

《2025.09.28撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 旅先の 町屋下がりに 烏瓜 」(たびさきの まちやさがりに からすうり)

ひがし茶屋(街)に同名の「休憩館」があります。ここは旧町名が復活し、現在「観音町」となりました。

江戸時代に建てられた町家を復元し、「観光ボランティアガイド」が常駐する館です。建物の前にある通り界隈は「観音院」に通じる「門前町」で、当時の屋並も残っており、どこか懐かしく昔が想い出されて、心が和みます。

訪れる観光客も多く、全国の訛り言葉や異国語での会話も聴こえてきます。この場所付近を「茶屋街」と勘違いする人も多いとか・・・・・。(茶屋街の中心は1本北側)

休憩館のお隣の住居前には多種類の植物が植えられていて、通りを歩く観光客が時々足を止めて写真撮影をしている場面にもよく出会います。

町屋建築に見られる「下がり」と言われる場所(軒先)下に「烏瓜」が実を付けていて、「これは何という木?実?」と不思議そうに覗き込む姿も・・・。

ちなみに、「ひがし茶屋休憩館」は、午前9時~午後5時(冬期間は午前9時半~午後5時)開館しており、常駐する観光ボランティアガイド「まいどさん」に周辺を同行案内・解説(無料)依頼をすることが出来ます。(年中無休)

※1「(町家)下がり」: 雨風や雪を防ぎ、必要に応じて日差しを遮るために設けられた庇(ひさし)

※2「烏瓜」: 先に投稿の文参照

《2025.09.28撮影・09.29投稿》

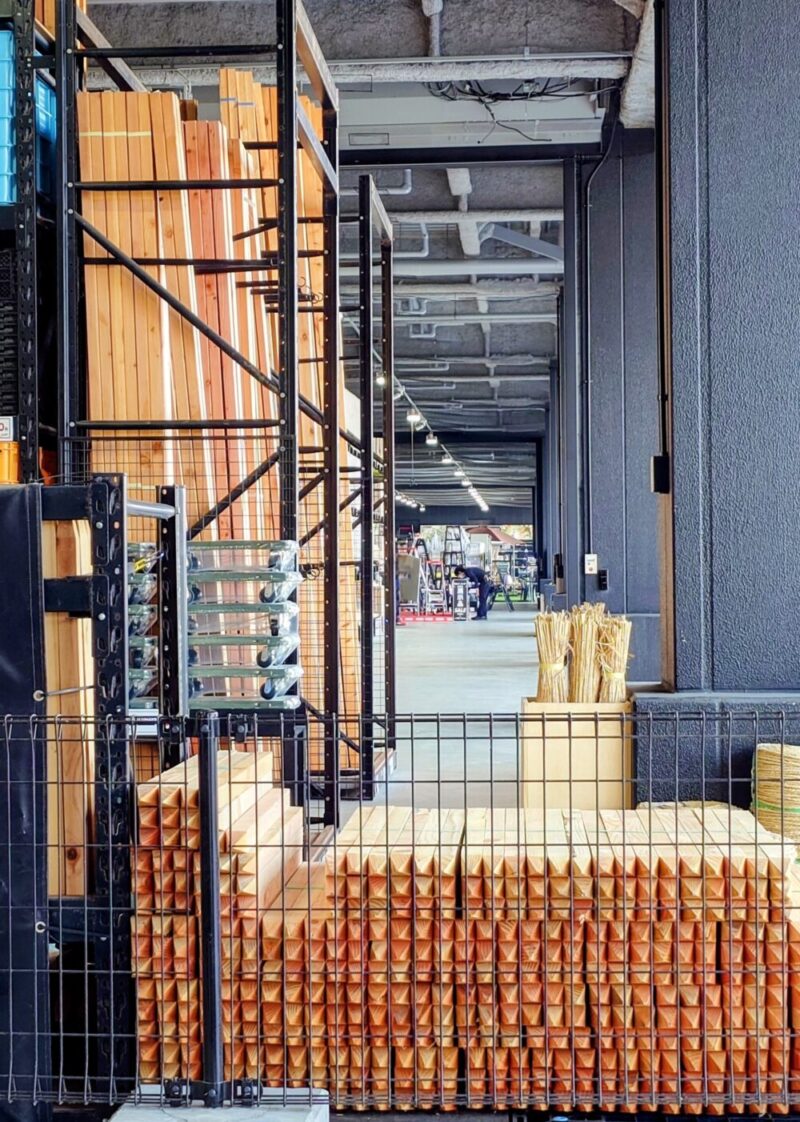

【 店先の 品も換わるや 九月尽 】(みせさきの しなもかわるや くがつじん)

DIYの大型店舗、つい先日までは「大型テントやBBQセット」、「大型パラソルや釣り用ゴムボート」の(夏物)バーゲン一色となる品揃えが見られました。

同店を訪ねてみると、これら全てが片付けられてしまい、稲藁製のロープ、アルミ製の段梯子、いろんなサイズに加工された材木、大小の台車、草刈り機等を店頭に並べ(入れ替え準備)換える作業が進められていました・・・・。

さすがにまだ「除雪用機器類」「スコップ」の類が並ぶコーナーはありませんが、関連する店舗の店先に並ぶ商品を見ることで、季節の移り変わりを知ることが出来ます。

今日で9月も終わり、明日からは10月・・・月日の経つスピードがとても早く感じます。(今年も残り3か月となりました。)

やり残した事柄をリストアップし、日々タスク管理を・・・・と考えていますが、どうもこの時期には同じことを考えていて、後々反省・・・・・毎年同じような気がしています。

それでも、今年こそは・・・・・・と。

※1「品も換わる」: 置き換わること=「置換」とも

※2「九月尽」: 9月末日のこと

《2025.09.30撮影・投稿》

【 戸室山 石切り跡や 薄紅葉 】(とむろやま いしきりあとや うすもみじ)

金沢城の「城石垣」に使われた石の多くは、戸室山の北部に「戸室山御丁場」という藩直営の「戸室石の採掘・加工」場から運ばれたものであるとのこと。

戸室石(安山岩)の色によって「赤戸室」「青戸室」とも呼ばれる。一説には、マグマが固まるまでの時間や温度変化により石の色が異なる(変化)とか。

金沢城石川門正面の石垣は、その色合いをうまく組み合わせ、他の城に類を見ないほど綺麗な門石垣に感動する。

先週「戸室山」に関する勉強会に参加する機会に恵まれて、同山の探索に出かけた。

「石川県金沢城調査研究所」発行のパンフレットを頼りに山を登ると、空気が澄んでいて少し肌寒く、腕まくりしていた長袖シャツの袖を戻しました。

この山は、城から東の方向12キロに位置し、標高548mの中腹では既に仲秋・・・木枝の高さが異なる「紅葉」は既に「薄紅葉」に・・・・。 これから山里・・・街中へと「秋」が降りてきますね。

※1「石切丁場」: 「採掘跡」が大小のクレーターとなって残っている

※2「薄紅葉」: 緑の残る淡い色の紅葉

※3「写真」: 一枚目は「石川門正面」二枚目は「数寄屋敷」の石積み(第六旅団横)

《2025.10.01撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 団栗の 落つる頃かな 酒の燗 】(どんぐりの おつるころかな さけのかん)

朝夕めっきり涼しくなりました。近くの公園では沢山の「どんぐり」が落ちていて、若い母親に連れられた幼子が、小さな手のひらをいっぱいに拡げ「ドングリ拾い」に興じていました。

つい先日までの晩酌は「冷えたビール」や「ロック」が定番でしたが、鍋物と日本酒の熱燗が恋しくなって・・・。

団栗の木が高く、落ちる場所によって相当大きな音がしてビックリします。また一部アスファルトになった所や、ブランコなど器具に当たるとひび割れてしまいます。

実りの秋、今年の実り具合はいかがでしょうか・・・・。

※1「団栗」:

※2「落つる」: 古語の「落つ」(上二段活用)の連体形

※3「日本酒蓬莱」: 飛騨の純米大吟醸(写真)

《2025.10.02撮影・投稿》

【 陽が暮れて 帽子の鍔に 蜻蛉かな 】(ひがくれて ぼうしのつばに とんぼかな)

秋の夕暮時、それぞれが家路を急ぐ時間帯、少しずつ暗くなるのが早まった気がします。

別の被写体を狙っていた時、帽子を被った人の鍔先に赤トンボがとまっているのを発見し思わず「パシャリ!」

光量が少なく、また望遠レンズでの瞬間撮影であったことから、うまく撮れていませんが、トンボはその後、鍔先から帽子の上に移動・・・しばらくしてどこかに飛び立ちました。

おそらくこの人物はトンボがとまったことに気づいていなかったのかも?と想像しましたが、果たして・・・。

まち歩き・・いろんな場面でシャッターチャンスはやってきますが、動画撮影とは異なり、カメラの静止画撮影は、交換レンズ群の選択とタイミングの難しさを改めて感じた次第です。

※1「赤とんぼ」: 「秋の季語」先に投稿の文参照

※2「帽子の鍔」: 帽子のひさし」部分

《2025.10.03撮影・投稿》

【 鉢巻を 締め直したる 雨月かな 】(はちまきを しめなおしたる うげつかな)

玉泉院丸庭園から鼠多門にかけては、「鉢巻石垣」という変わった石の積み方が見られますが、先の「能登半島地震」の影響で、一部が崩れたり膨らんだりしました。

修復作業を進めているものの、コンクリートで固めて元に戻すような単純作業ではなく、元来の「石垣積み」の工法による復元が求められているようで、時間的にも簡単にはいかないようです。

写真は、左から「鼠多門」「玉泉庵」「三十間長屋」(一番奥)が見渡せる場所、「尾山神社」側からの写真撮影画像になります。

素人目には、石垣の一部に少しの「歪み」や「膨らみ」は見られたものの、特段の異変は感じられない程度と思いましたが、全ての石垣をひとつずつ取り外してから再度積み直すという気の遠くなるような作業が今も続けられています。

一日も早く修復作業を終え、元の姿へと甦させる作業の進捗を見守りたいと思います。

ちなみに「なおしタル工法(断面修復工法)」という聞きなれない修復技術もあるようなので、「鉢巻(石垣)」と「(締め)なおしタル(工法)」から文字を引用した「言葉遊び」としました。

※1「「鉢巻」: 「鉢巻石垣」とは、土塁の上に石垣を積む工法(頭に巻く鉢巻の形状に似ている)

※2「雨月」: 秋(仲秋)の頃、雨が降って月が見えない情景

※3「鼠多門」「玉泉庵」「三十間長屋」: 先の投稿文参照

《2025.10.04撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 旧町の 由来を知るや 秋の翳 】(きゆうちようの ゆらいをしるや あきのかげ)

現在の尾山町の一部に、旧町名が「西町」であったことを示す石柱が建っています。ここは、室町時代後期から存在し、かつては金沢城への主要な入り口でした。

金沢市内に残る最も古い町名の一つとされていて、元々は一番丁から四番丁までありましたが、近代化による町名変更を経て、現在は三番丁と四番丁が残っています。とのこと。

旧町名の由来を示す「標柱」や立看板などがあると立ち止まり、書かれている時代背景や記述の内容から当時を偲びます。

現在この地は「尾山神社」の直ぐ傍、「金沢商工会議所」の近代的な建屋になっています。

今日の金沢は、どんよりと曇った天気から雨へと変わるあいにくの天気でしたが、最近では珍しく「しとしと降り」と表現できる金沢らしい雨の一日となりました。

※1「秋の翳」: 秋に出来る影(翳)で、「物の翳」をも表現する言葉で、少し憂いを含んだ語調が好きな言葉の一つです(季語は秋)

※2「尾山神社」先に投稿の文参照

《2025.10.05撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 肩車 しても届かぬ 木通かな 】(かたぐるま してもとどかぬ あけびかな)

秋は実るものが沢山あります。ここ20年ほど前までは毎年「春の山菜取り」、「秋の果実」や「キノコ狩り」に出かけることがとても楽しみでした。

また、幼い頃父親に肩車をしてもらっても届かなかった「あけび」・・・とても悔しかった思い出として今も思い出されます。

しかし近年は「熊出没注意!!」などと書かれた立て看板が立てられていたり、人間が襲われ甚大な被害を被るニュースも多くなって来ましたので、残念ながら入山すること自体を諦めました。

「蕨に薇」「ウドに水ぶき」・・・「栗に山葡萄に木通=あけび」あちこちの山々に見付けた「秘密の場所」・・・あれからどうなっているのかな~と時々思い出すことがあります。

今日富山県小矢部市にある「道の駅」に立ち寄った際、大小沢山の「あけび」が並んでいて、早速買い求めました。

久しぶりだったので、「神棚にお供え」した後、美味しくいただきました。

食べ終わった後の皮が「ハート」の形に見えて記念撮影?・・・皮は別途天ぷらにして食することにします。

※「木通」: 薬能として「利尿作用」や眼、耳、鼻、口、諸関節の不調を滑らかにするということで漢方にも用いられる

《2025.10.05撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 金時の 火事の見舞いか 新走り 】(きんときの かじのみまいか あらばしり)

金沢の観光スポットの一つ「近江町市場」、JR金沢駅からも比較的近い場所にあることもあって、いつも観光客で賑わっています。

ちょうどお昼過ぎに市場の中を通ると、海鮮を主としたお店、すし店や昼定食に人気のあるお店の前には長い行列が出来ていました。

生鮮食料品を扱うお店が多く、店員さんの掛け声が大きく響きます。特に今の季節は「焼き芋」に人気があり、ここのお店にも順番列が出来ていました。

五郎島金時(ごろうじまきんとき)という加賀野菜(15種類の金沢の伝統野菜)きめ細かな粉質と上品な甘さが特徴で、島という名が付く野菜ですが、産地は「島」ではありません。

かなり顔を赤くした団体とすれ違いました。お酒の伴うランチであったのか、団体バス車内で飲酒したのか、相当強い臭いがします。

「新酒=新走り」の季節で今年も美味しいお酒が楽しめますが、昼のお酒はなぜかしら酔いが回るのが早くなるという経験を何度も・・・・。

ちなみに、「金時」とは「坂田金時」のことで、幼名を「金太郎」といい、いつも赤い顔をしていたので、赤いものを「金時」と例えるようになったとか・・・。

その金時が「火事見舞い」に行くと炎によって更に赤みが増す=飲酒で顔が真っ赤になる様子を例えて「金時の火事見舞い」というのだと・・・。

※1「近江町市場」: 先の投稿文参照

※2「金時」: ここでは「五郎島金時」のこと

※3「新走り」: 新酒のこと(秋の季語)

《2025.10.07撮影・投稿》

2025年10月8日(水)から「その42」に移ります