<今日の一枚と一句>「その40(2025.09.10~09.23)」

【 旅の友 語るに落ちて 秋微雨 】(旅の友 かたるにおちて あきついり)

ひがし茶屋街にある休憩館には、「店の間」と言われる板の間の向こうに「畳の間」が二間続いて縁側があります。ここに座して庭を眺める観光客の姿をよく見かけます。

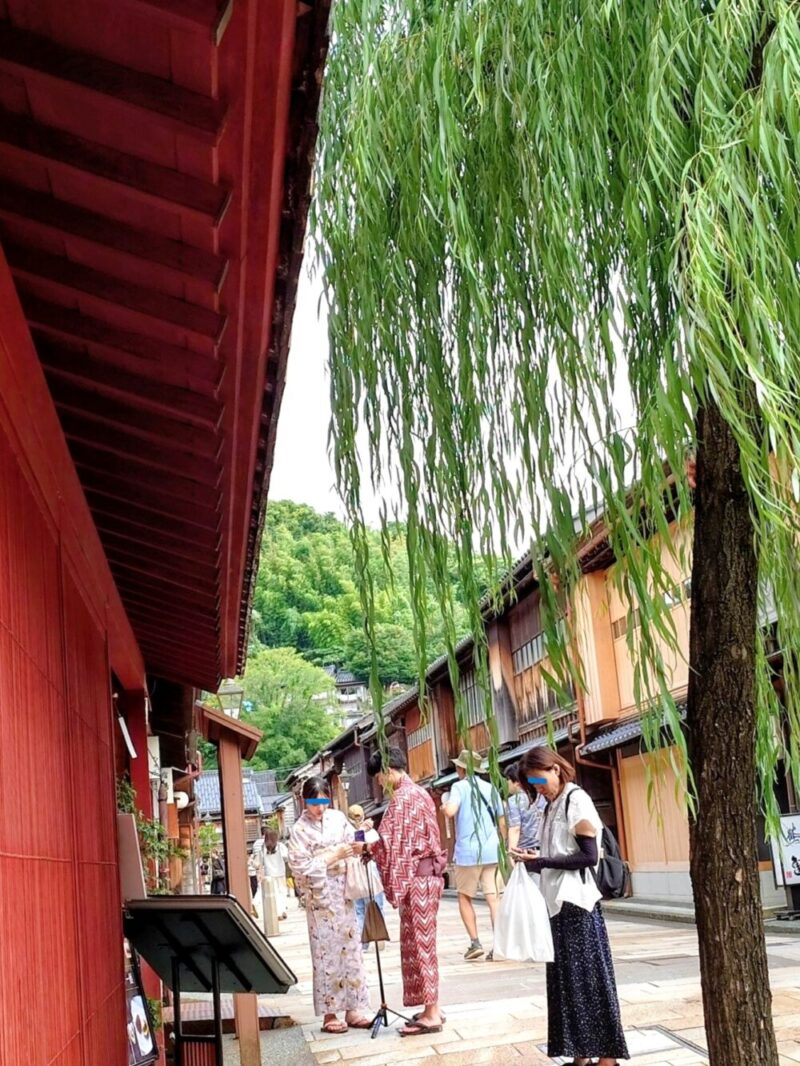

二枚目の写真は同茶屋街の入り口付近にある「広見」の写真スポット「柳の木」、ここから記念撮影する人が多く、時折「シャッター押し」を頼まれることがあります。

気の合った友人と旅行する女性やカップル、旅先と言うこともあってか、普段話さない個人的な悩みなどをついつい相手に話してしまうこともあるかと。

今まで、他言したことがなかった秘密を、話の流れの中でついつい(油断して)うっかり口にしてしまった・・・。旅先という環境の変化で気が緩み、何気ない言葉や言動に本心がポロリ・・・。

(投稿者本人の空想であり写真の人物とは全く関係ありません。念のため)

長く続いた「晴れマーク」がここに来て「曇り、雨のマーク」に変わってきました。そろそろ「秋の長雨」の到来かな・・・・と。

※1「秋微雨」: 「梅雨のように長く降る雨」「秋津入り=あきついり」とも

※2「縁側」: 日本家屋で 、和室と屋外との間にある空間

※2「ひがし茶屋街休憩館」: 観光ボランティアガイドが常駐する休憩所

《2025.09.09撮影・09.10投稿》

《お願い》

【これから先の投稿の画像を表示するには、ここを「CLICK」という場所を「CLICK」又は「タップ」してください】

【 木端葺きの 土塀に彩と 小紫 】(こばぶきの どべいにあやと こむらさき)

金沢長町武家屋敷エリアにある「長町公民館」の西側入口は、屋根が「木端葺き」の土塀で囲まれています。

古い中にも趣のある土塀です。「長土塀」・・・名前の通り、長く続く土塀の景観はとてもよく管理されていて、訪れる観光客の撮影スポットとなっています。

この飾り気のない土塀の脇に、「小紫」が綺麗に咲いてきました。慣れてしまうと、少し味気ない土塀も、濃い紫の小さい花が彩を添えてくれて・・・・。

雨上がりの散歩で見付けた、「小さな安らぎのひととき」でした。

※1「木端葺き」: 木を加工して造られた瓦の代用物

※2「小紫」: 秋に濃い紫の花を咲かせる。蝶の「小紫」「大紫」と花名とは関係がない

《2025.09.11撮影・投稿》

【 風鐸に やさしく触れて 秋の風 】(ふうたくに やさしくふれて あきのかぜ)

金沢の三大寺院群のひとつ「寺町寺院群」のお寺屋根下に「風鐸」吊下げられています。建物の装飾としての役割だけでなく、「魔除けや邪気払い」の意味も込められていることがあります。

風が揺らす音は、人々の心を落ち着かせ、清らかな空間を作り出すとも言われています。

写真撮影の後、画像を拡大してみると、鐘にある穴が(目尻の下がった)「穏やかな目」に、また、その下「舌=ぜつ」は、仮面の様にも見えて少し怪しげな雰囲気を醸し出しています。

早朝の寺町「ぶらり散歩」では、爽やかに晴れた空と、かすかに感じる「秋の風」が、とても心地よく、心が和みました。

ちなみに、「風鐸」と似たものに「喚鐘」や「半鐘」があります。本堂の後門、回廊などに吊るされた小型の鐘、人々を呼び寄せるところから「喚鐘」又は「半鐘」と呼ばれています。

※1「風鐸」: 文中説明の他、風向きや風の強さを知ることが出来る(主に青銅製)

※2「秋の風」: 秋の色は白(古代中国の五行説)で「素風」とも

※3「五行説」: 季節や人間の身体、方角や節句などあらゆるものを「火・木・土・金・水」の五つの要素に分け、これらは一定の法則に従って変化するという説

※4「三寺院群・寺町寺院群」: 先に投稿の文参照

※5「喚鐘」・「半鐘」: 「かんしょう」・「はんしょう」と呼ぶ

《2025.09.12撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 チッチッと 何が不満か 鉦叩 】

「チッチッチッ」と鳴く「カネタタキ」の姿はなかなか見ることが出来ませんが、毎年寺町台のお寺の門前や境内辺りでよく耳にします。

発見することが難しいのは、葉の裏側や葉と葉が重なった間にいて、なかなか目に付きにくい場所にいることは知ってはいましたが・・・・・。

鳴くのはオスで、他のオスが近ずくと「チルチル」や「チルルルル」と鳴き方が変化して「競い鳴き」となるようですが、何か不満げに聞こえる「チッチッチッ」と(舌打ちするように)聴こえる鳴き方をよく耳にします。

山間や静かな野辺だけでなく、大都市圏でも多く生息する虫、晩秋まで一番長く聴くことのできる虫の音として耳に残ります。

この寺町寺院群とは反対方向にある東山のお寺には「ひがしやま寺院祭り」が9月27日(土)~29日(月)まで開催されるというチラシが、市中各所に置いてあります。

「龍谷寺」「円長寺」「新成寺」を会場として、多彩な各種イベントが展開されるようです。

秋のお出かけの参考とされてはいかがでしょうか?

※1「写真のお寺」: 「西方寺」(寺町5丁目)先の投稿文参照

※2「鉦叩」: 「カネタタキ」文中説明のとおり

※2「ひがしやま寺院まつり」: 当HPの「ギャラリーコーナー」に「パンフレット(写し)」を掲載しました

《2025.09.13撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 ともすれば 滝の音かと 秋の蝉 】(ともすれば たきのおとかと あきのせみ)

玉泉院丸庭園の借景の一つに城石垣があります。「色紙短冊積石垣=しきしたんざくづみいしがき」の上部に黒っぽいV時型の「石樋=いしどい」が見えます。

この石樋から水が流れ落ち、玉泉院丸庭園の池に向かって「三段落の滝」に流れていた当時の面影は、今は説明書きを読んでもなかなか想像するのが困難だと感じますが・・・。

この場所には何度も訪れていて、四季折々の風景・景観を楽しんでおりますが、今日は多種雑多の蝉の声がいつもに比較して、特に大きく響き渡る感じがしました。

特に夏の盛りにはうるさく感じるほどの蝉の鳴き声は、同じ音量でも秋になると、なぜかしみじみと感じます。

目を閉じて、少し聞き入ると「今は幻の滝」が流れている場面と滝つぼに流れ落ちる音にも聴こえてきました。

ちなみに、色紙短冊積みと言う石垣の配置は、防御目的の石垣の積み方ではあり得ないとか・・・・。(長方形の石を縦方向に積むと安定性が悪く崩れやすいなど)

※1「ともすれば」: 「かもしれない」「ひょっとして」「可能性がある」といった意味

※2「三段落の滝」: 先に投稿の文参照

※3: 「借景」: (庭園)造園技法 の一つで、山などの自然物や人工物を庭園の背景とし(借りる)採り入れた景観形成方

《2025.09.14撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋茜 ピアノの音に 合わせ舞い 】(あきあかね ぴあののおとに あわせまい)

「KANAZAWA JAZZ STREET2025」は今日が最終日、沢山ある会場の中のひとつ「金沢市役所第二本庁舎」に出かけました。

野外会場で楽しむには相当しんどい気温となった金沢、しかし、ここの会場は空調の効いたオアシスで、年々来場者が増えてきました。

午前11時からの演奏開始にもかかわらず、10時半頃から続々と人が集まり、自動ドアの開閉時に連れ入ったのか、一匹の「アキアカネ」が飛んでいます。

演奏が始まると、まるで指揮者かJAZZ好きの人間のように、Swing・・・・。左右に揺れたかと思うと次は上下・・・。まるでピアノの演奏に合わせるかのように、あちこち飛び回って、目で追う自分も、スイング、スイング・・・。

飛び入りのトンボを眺めながら、ジャズを楽しんだ一日でした。

なお、今回この会場では「金沢泉丘高校放送部」の女子高校生2人、とてもお上手に司会役をこなされていました。(拍手)

※1「秋茜」: 「赤蜻蛉=あかとんぼ」とも呼ぶ

※2「写真の加工」: 出演者、聴衆者のプライバシー保護の観点から「画像にぼかし加工」を加えました

《2025.09.15撮影・投稿》

【 水澄むや 逆さ石垣 猪目かな 】(みずすむや さかさいしがき いのめかな)

秋になり透明感が高くなって澄んできた水、「金沢城の五十間長屋」東側に位置する内堀に、石垣や櫓が映っています。

金沢城内には、築城当時(戦国時代)~現代に至るまでに築かれた「城石垣」を観ることが出来て、「金沢城石垣巡り」のコースを楽しむことも出来ます。

「城内・外」とその「連絡ルート」の3コースを歩く順路や在する石垣の名前と解説が記されたパンフレットが各所に置かれていて、これを片手に巡る観光客の姿を良く見かけます。

石垣を構成する石には、その大きさや形など様々な様子を観ることが出来て、「○○の形に似ている」とか「風水(組み合わせや向き方など)」の考え方を採り入れた配置に思える」など、人それぞれの楽しみ方が体験できます。

中でも、内堀の水位の具合によって、「ハート型」の石が堀にうまく接した映りを見せる時があります。ハートの形が堀に映る(反転)と「猪目」といわれる図形に似ていることから、若い方達を中心としてSNS上の話題になることも・・・・。

探せば、もっともっと新しい発見があるかもしれない「城に纏わる不思議」を、これからも探してみたいと思います。

※1「水澄む」: 季節の中で今の時期が透明感を増すといわれる(秋の季語)

※2「猪目」: 日本の伝統的な文様の一つで、奈良時代から、神社仏閣などの建築装飾に使われてきた(ハート形の反転形=魔除けや招福の意味もあるとか)

《2025.09.16撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 爽節や 作事音まで 心地よき 】(そうせつや さくじおとまで ここちよき)

「金沢城二の丸御殿」の復元整備が進められています。

「菱櫓」をはるかに超える高さの鉄骨製の骨組みに覆われた仕掛け(工事作業を進めるための建屋は、三の丸広場からの景観が大きく変化しました。

「五十間長屋」の上に飛び出した鉄骨には、出来るだけ景観を壊さないような配慮も施されてはおりますが・・・。

一枚目の写真は二の丸から見た現在の姿、二枚目の写真は、三の丸(菱櫓前)から見た8月20日頃の姿、三枚目は、「鶴の丸休憩館」から見た7月末日の姿です。

入城者が多い休日の作業音は聞こえないことから、現代の「作事奉行」の采配に感謝すると同時に、ますますもって完成への期待が高まります。

※1「爽節」: 秋の別称(秋の爽快な様子) 季語「秋」

※2「作事(奉行)」: 城の建築工事、その役目を担う(左官や大工」を纏める「奉行」のこと

《2025.07.31~09.17撮影・09.17投稿》

【 秋蝶に 教えられたり 金剛寺 】(あきちょうに おしえられたり こんごうじ)

寺町寺院群には70程の寺社があって、未だ訪れていないお寺も数多くあります。ぶらり散歩で、このエリアは何度も歩いておりますが、なかなか・・・・。

めっきり少なくなった蝶・・・暑さもあってか、あまり活発な動きではなく飛ぶ一匹の蝶、ゆらりゆらりと向かった先に山門が見えたので、立て看板を読みました。

「曹洞宗に属し、慶長12年(1607)前田利常公の時代に御用地となり現在の地に移った」「山門、本堂等の建物は、江戸時代後期以降のもの」「本堂には能登末森城の守り本尊であったと伝えられる観世音菩薩像が安置されている」とあります。

また、開山時からの歴史(1573年~92年)も記されていて、暫し立ち止まって450年も前に思いを馳せた次第です。

読み終えると先ほどの蝶の姿はなく、どこかに飛んで行ったのかなと・・・・・。

※1「秋蝶」: 「秋の蝶」とも(秋の季語)

※2「金剛寺」: 文中記載のとおり

※3「末森城」: 「佐々成正軍(15000人)に包囲された末森篭城軍(300人)が落城寸前に前田利家軍が急遽駆けつけ撃退したという歴史ある城(現在の宝達志水町内)

《2025.09.17撮影・09.18投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 卯建下 まだ青々の 柿ひとつ 】(うだつした まだあおあおの かきひとつ)

ひがし茶屋街の「休憩館」横にある「筆柿」の実が少しずつ大きくなってきました。

青々とした立派な実、食するにはまだ早いですが、目に付くのか観光客の方から「甘柿?渋柿?柿の名前は?」といった言葉が聴こえてきます。

あと4日で「秋分の日」、ここ観音町を通る人々の出で立ちも少しずつ変わってきて、朝晩は半袖から長袖のシャツに・・・・。

「実りの秋」、美味しそうな果物が、スーパーなどの野菜・果物売り場に並び始めました。 今年も感謝しながらいただくことにします。

※1「卯建」: 梁の上に立て棟木を支える短い柱を「うだつ」という

※2「筆柿」: 筆先の様な細長い形をした柿(不完全甘柿(種が多くなると渋くなる )

《2025.09.07撮影・09.19投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 申酉や 戌亥もみせて 秋の雲 】(さるとりや いぬいもみせて あきのくも)

青い空に次々と白い雲が現れ流れて、いろんな形に変化していきます。猿や鳥に似ている雲だな~と思っていると、直ぐに犬やイノシシに似た形の雲へと変わります。

上空は風の流れが強いのか、瞬間瞬間にシャッターチャンスが訪れ空想の世界に入り込みます。最近流行のAIの生成技術を借りれば、面白い物語り・童話が簡単に作れそうな気がします。

ちなみに、一枚目の写真を少し右方向に傾けると、左上の雲が「大猿の顔」に見え、三枚目の写真では、イノシシの親子に見えてきました。

澄んだ空に高くクッキリと白く浮かぶ秋の雲、時には上を向いてその変化を楽しみたいと思います。

※1「申酉戌亥」: 十二支の「猿、鳥、犬、猪」の意

※2「秋の雲」: 「秋雲=あきぐも=しゅううん」とも

《2025.09.19撮影・09.20投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋の夜や 雷神さまの ひと仕事 】(あきのよや らいじんさまの ひとしごと)

そろそろ「秋の夜長」という表現が似合う季節になりました。

本来この時期は、陽の沈む時間も早くなって、虫の鳴き声があちこちから聞こえてきて・・・窓を少し空ければ爽やかに感じる空気感・・・。と行きたいところですが・・。

昨夜は「発雷」「大雨」「洪水」「土砂災害」などの警報が次々に発表されて、とてもにぎわしい夜となりました。

こんな時は、少し早めに寝ようとしますが、「ピカゴロ、ピカゴロ」となかなか収まらず、うたた寝もままならない・・・。

ならば、「雷さま」を写真に・・・と。 (一眼レフカメラではなく)スマホでその瞬間を捉えようとチャレンジしますが、これが本当に難しい。

瞬時に数枚のシャッターを切ることのできる使い方もあるが、それでは面白くない。

悪戦苦闘の末、(何回も)何枚もチャレンジした結果、雷さまの一仕事、「発雷の瞬間」と「落雷の瞬間」らしきもの?が二枚撮れたしだいです。(反省)

※1「秋の夜」: 季語は「秋」となり「夜の秋」とすれば夏の季語」となる

※2「雷神」: 「らいじん、いかづちのかみ」=「雷様=かみなりさま」「鳴神=なるかみ」とも

《2025.09.20撮影・09.21投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 紫の 秋花添えて 老舗かな 】(むらさきの あきばなそえて しにせかな)

長町にある「老舗記念館」には今日も外国人を含め、多数の観光客が訪れていました。 道路の向かいには「大野庄用水」が流れています。

用水の護岸付近に「アメジストセージ」がとても綺麗な紫色に咲いています。用水の早い流れに向かって何度も何度も頭を下げてごあいさつ・・・・。

つい先日まで「暑い暑い~」とぼやいていましたが、今日は久しぶりに30℃を下回る気温になり、一息つけた感じのする城下町金沢の一日でした。

ちなみに、この「老舗記念館」の真向かいには「前田土佐守家資料館」があり、年間を通して訪れる外国人も多いとか。

少しずつ・・・少しずつ秋の気配が近づいて来ましたね。そろそろ暖かい鍋物が恋しくなってきました。

※1「アメジストセージ」: 「サルビア・レウカンサ」とも(秋の季語)

※2「大野庄用水」: 先に投稿の文参照

《2025.09.22撮影・投稿》

【 万葉の 壱師の花と 今日(京)に知る 】(まんようの いちしのはなと きょうにしる)

もう既に40~50年も前になりますが、カメラに興味が出始めた頃、交換レンズがあればもっと違った写真が撮れそうで、少しずつ小遣いを貯めて、やっと手に入れたミノルタカメラ今も手元にありますが、もうフイルム撮影はしていないことから、簡単な手入れのみのコレクションの一つとなってしまいました・・・・。

当時、秋の嵯峨野のあれこれを撮りたくて出かけた際、山裾の比較的広い畑?いっぱいに咲いていた「彼岸花」がとても綺麗だったので、数枚の写真を撮り残しました。

当時カラーフィルムは高価で、現像する際は「ネガ」の段階で見極めたもののみを現像していて、現代のようにデジタルで何枚撮ろうと現像代がかからない時代と違って・・・。

写したいものに焦点を当てて、背景や他の物を可能な限り暈す・・・。これがなかなか難しく、思い描く映像から乖離してしまいます。

ちなみに「彼岸花」は、「曼殊沙華=マンジュシャゲ」とも呼ばれていますが、「万葉集」の中には「壱師の花=いちしの花」を彼岸花とする説があるとのこと。

京都で撮影した彼岸花に別の呼び名があることを、今日初めてしりました。

◇ 撮影技術の未熟さと、カラー写真の経年劣化による画像の掲載となりました。(お詫び)

※1「ミノルタカメラ」: かって存在した日本のカメラメーカー(コニカと合併後2006年にカメラ、フィルム関連事業から撤退した)

※2「嵯峨野」: 京・右京区の地名(竹林の小径など観光地として有名)

《撮影年不明・2025.09.23投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年9月24日(水)から「その41」に移ります