<今日の一枚と一句>「その39(2025.08.27~09.09)」

【 河北門 登城なさるか 霹靂神 】(かほくもん とじょうなさるか はたたがみ)

天気予報の通り午前中から降り出した雨、大雨のお知らせが矢継ぎ早に届いたと思ったら、瞬く間に「大雨注意報」「洪水注意報」、更にそれぞれが「警報」となり、「避難指示」まで出る始末。

城内「三御門」のひとつ「河北門」を望む遠方に「稲光」とともに「ゴロゴロ」と雷が鳴り始め、夜になったかのように辺りが暗くなって・・・・ついに豪雨となりました。

写真の二枚目は「雷」の様子を映そうとカメラの「絞り=F値」を操作しすぎて(F値を大きく絞り込んだため)極端に暗くなってしまいましたが、自分が感じた印象・風景に近い?かと・・・・。

午後1時を過ぎると空模様が落ち着き、陽が射すと同時に青空が復活しました。(一枚目の写真)

急速に変化した空模様・・・しばらく雨のなかった市内・城内、動植物にとっては神様からのお恵みとなったのかと思います。

※1「河北門」: 先に投稿の文参照

※2「霹靂神」: 「はたたがみ」=「なるかみ」「いかつち」など激しい雷の意

《2025.08.27撮影・投稿》

《お願い》

【これから先の投稿の画像を表示するには「ここを「CLICK」と言う場所を「CLICK」又は「タップ」してください。】

【 トントンと 機を織るかな 秋の虫 】(とんとんと はたをおるかな あきのむし)

金沢市の町家にあるお庭から虫の鳴き声が聴こえてきました。虫の鳴き声は夜と思っていたので、もう一度耳を澄ませて聞いてみると、やはり虫の鳴き声(音色)です。

音の表現は文字ではなかなか伝えにくいものですが、「トントントン♪」と聴こえてきます。この虫の名前が気になり、最新流行りの「AI」に訪ねると、「キリギリス=機織虫」とのこと・・・。

まるで機織の擬音・鳴き方だと思った第一印象が当たっていて、少しうれしく思ったのですが、それにも増して最新のAI技術の進歩には本当に驚かされます。

あまりAIには頼りたくない・・・との考えはありますが、「Googleレンズ」など、とにかく判らないものはすぐに最新の技術に頼りがちになってしまっています・・・。

夜にはもっと多くの虫の音が聞こえてきます。昆虫の名前をさほど多くは知りませんが、そろそろ「秋の夜長」秋の虫たちの演奏会が始まりますね。

※1「機を織る」: 「機=はた」という機械を使って布を織ること

※2「Googleレンズ」: Googleが開発した画像認識技術、カメラや画像を使って目の前にあるものの情報が検索できる

《2025.08.28撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 爽籟や ひとつ昔の 名を知りて 】(そうらいや ひとつむかしの なをしりて)

金沢外環状道路(山側幹線道路、海側幹線道路)を東西に連絡する広域的な幹線道路である「野田専光寺線」(昭和5年に都市計画決定)の「野町広小路交差点」から西方向一つ目の「押しボタン式信号機」傍に「旧助九郎町」と刻まれた石柱(まちしるべ)があります。

説明書きには「藩政時代、本間助九郎または葛巻助九郎の邸地あったのでこの名がついたという」(現在の「野町2丁目」)とあります。

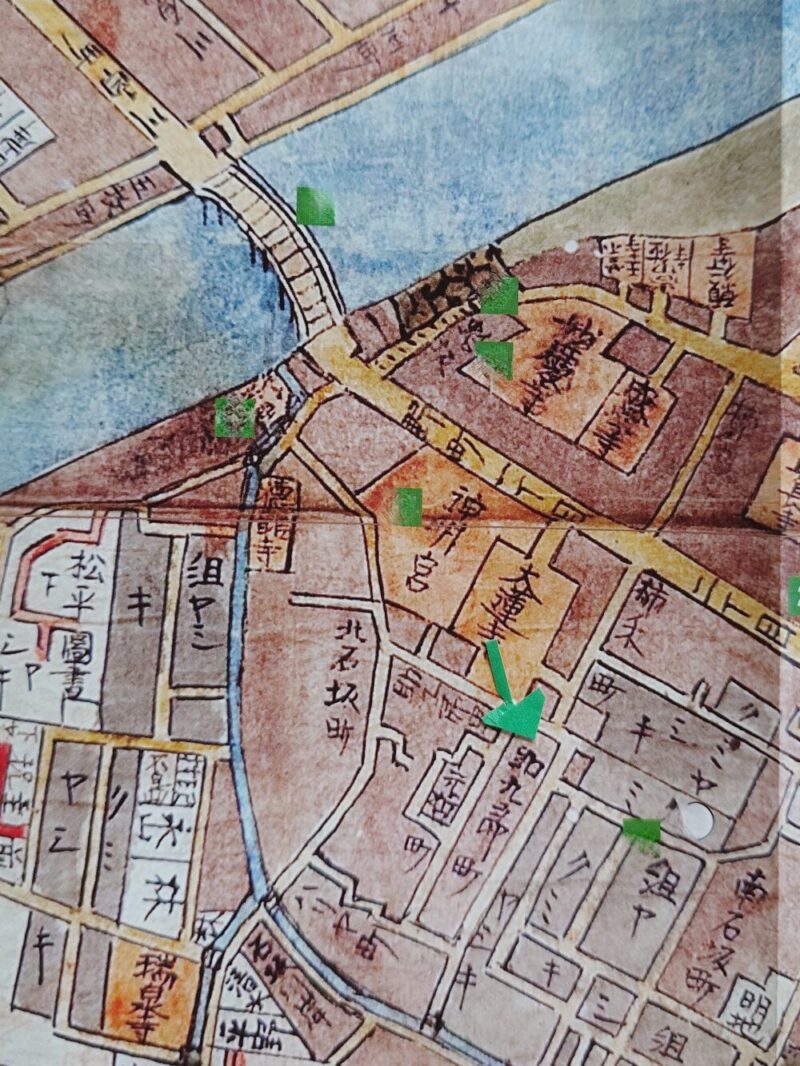

二枚目の写真「金沢古地図めぐり」(金沢市観光協会2017年3月発行)にも「助九郎町」として記されている。(今も現存する「神明宮」、「大蓮寺」の下辺り)

この地域は「地子町(じしちょう)の一つで、「武家地」や「寺社地」に対して町民が居住する町として成立し、「地子(土地代)」を支払っていた町のこと。

また、隣接する「本間町」は、その昔「本間左近(ほんまさこん)が居住していたことに由来するとされています。(本間町は「本間殿町=ほんまどの町」とも呼ばれていました。

少し涼しくなった朝散歩、旧町名の由来について知ることが出来ました。

※1「爽籟」: 秋風の爽やかな響きの意

※2「神明宮、大蓮寺」: 先に投稿の関連文参照

※3「野田専光寺線」: 別称「西インター大通り」

《2025.08.29撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するにはここを「CLICK」してください】

【 韮の花 名残し人の 庭に咲き 】(にらのはな なのこしびとの にわにさき)

西茶屋の観光駐車場の休憩所には、この周辺に関係のある著名人のパネル展示があります。江戸時代から昭和まで活躍した場所、金沢の西エリアに纏わるエピソードが紹介されています。

「松尾芭蕉公」「室生犀星」「中原中也」「島田清次郎」「寺町寺院群」などの写真は、その人なりがとてもわかりやすくまとめられていて、訪れた観光客には好評だとか。

この近辺には、雨露のしのげる屋根付きベンチや小さい日本庭園があって、心和む空間を提供しいて、散策の疲れを癒してくれます。

8月も明日が月末、まだまだ暑い中ではありますが、朝夕の散策に出かけてみてはいかがでしょうか。

※1「韮の花」: {ユリ科の多年草」晩夏から秋にかけて白い小花が咲く。花言葉は「星に願いを」や「無垢」など

※2「名残し人」: 後世に名を遺した人、著名人

※3「掲出パネル」: 全て先に投稿済み。関連文参照

《2025.08.30撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 軒下に 青いもろこし 月見月 】(のきしたに あおいもろこし つきみづき)

八月(月見月)も今日で終わり、明日から9月が始まります。今年の「長谷山観音院の四万六千日」のご縁日が今日(8月31日)であり、早朝から沢山の方がお参りされています。

観音院の社殿は徳川家から前田家にお輿入れの玉姫さんが寄進されたもので、徳川家の「葵のご紋」と前田家の「梅鉢のご紋」が並らぶ「逗子」が見られました。

ご本尊に祀られる「十一面観音菩薩」は<年に一度ご開帳(旧暦7月9日)されるこの日にお参りすると「四万六千日」(毎日)お参りしたと同じご利益があると言われています。

お参りの際、去年買い求め自宅の軒下に吊るした「トウモロコシ」をお返しする箱(本堂の横に設置)に入れ、新たに今年のものを買い求める人の長い行列が出来ていました。

一枚目の写真は、「観音院」に向かう際に通る「観音坂」で、二枚目の写真は買い求めた「トウモロコシ」と来年の縁日のお知らせ札=令和8年は8月21日(金)となります。なお、水引の結び方が逆で、吊るす際には結び直した次第です。

お参りを済ませての帰り道、「観音通り」にあるお店などの軒下には、縁結びの紅白の「水引」を結び、青々とした「トウモロコシ」が飾られ、時折吹く爽やかな風に揺れていました。

※1「月見月」: 八月の別称「葉月」「初雁月」「仲秋」などがある

※2「長谷観音」: 奈良の長谷寺が有名ですが。全国に250を超えるお寺があるとか

※3「観音通り」: 旧町名が復活した「観音町」の通り名

《2025.08.31撮影・投稿》

【 置き屋根と 用水橋に 夕月夜 】(おきやねと ようすいばしに ゆふづくよ)

北陸地方の気温が35℃超えになりました。夕方6時を過ぎる頃に、金沢市役所第二本庁舎裏の「鞍月用水」に架かる橋「さとみばし」の上を通ると、涼しい風を感じることが出来ました。

7月~8月は、まだ陽も高くあって、この時間帯ではまだまだ暑さが収まっていなかったと思いますが、9月に入ると・・・。

分厚い土壁で構成される「土蔵」本体の上に、もう一つの屋根を乗せた二重構造の建物に目をやると、空には「月」が・・・・。

傍にはコオロギの鳴き声も聴こえてきました。満月までにはもう少し時間がかかるようです。

※1「置き屋根」: 土蔵に施される「湿気対策(調湿)」特殊な造り屋根

※2「夕月夜」: 月が出ている日暮れ時

※3「さとみばし」: 鞍月用水(里見町)に架かる橋のひとつ

《2025.09.01撮影・投稿》

【 卯辰山 甍波かな 秋日和 】(うたつやま いらかなみかな あきびより)

今日も良く晴れた一日、卯辰山の中腹から見下すと、北陸特有の黒い瓦がきらきら光って、まるで小さき波のように見えます。

遠くを望むと、浅野川の左岸に建つマンション群、武蔵のビルと駅前のビル群がとても近くに見えてきて、この時期にしか見られない高く澄み切った青い空・・・・。

昔は赤瓦が主流であったが、昭和になって今の「黒い瓦」、塩害に強いマンガン成分を含むことから海岸の多いエリアに広まったのかと・・・。

しかし、加賀の橋立港付近には「赤い瓦」屋根が今も残ることから、その理由の何たるかを決めつけることは出来ないのかとも・・・。

ちなみに、藩政時代、卯辰山への入山や植林が禁止されていました。ここから金沢城内が一望できるとのことからも納得できます。

「塩おにぎり」と「ペット茶」をリュックに詰めて秋のトレッキングを始めたいと思います。

※1「卯辰山」: 先に投稿の文参照

※2「甍」: 瓦葺の屋根瓦

※3「秋日和」: 秋晴れで風もなくおだやかな日

《2025.09.02撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 御歩町 祝い唄かな 猿酒 】(おかちまち いわいうたかな ましらざけ)

金沢市の東山地区に「旧 御歩町=おかちまち」を示す石柱が建っています。由来の説明文には「藩政時代藩主を警護する「歩=かち」が住んでいたので、この名がついた。はじめ観音下御徒(歩)町などと呼ばれていた」と記されています。

東京にもある街名「御徒町」と同じ文字を使っていましたが、途中から「御歩町」を使うようになったようです。

いつもの「ぶらり散歩」で、歩いていると「百日紅」が綺麗であれこれ角度を変えてシャッターを押すと、塀の内側から「(祝)唄」が聴こえてきました。耳を澄ますと「結納」時の口上らしきものが・・・。何かの「祝いの宴」だったのかも知れませんね。

ところで「猿」つながりで、「猿酒と称する珍酒」は、「猿が古木の洞などに貯えた果実に、(雨滴などが混ざり)自然発酵して出来たとされる酒」とか。

ひょっとすると「百日紅=サルスベリ」の木肌は確かにツルツルしてはいますが、木登りの天才がいつも滑るとは考えられず、ひょっとすると、「猿酒」を口にした猿が滑った様子を見た人が名付けたのかも?・・・・・と。

※1「百日紅」: 先に投稿の文参照

※2「猿酒」: 「ましらざけ」「さるざけ」とも

※3「季語」: 秋

《2025.09.02撮影・09.03投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋の波 滄海原に 鴎かな 】(あきのなみ あおうなばらに かもめかな)

昨日から今日にかけて、友人夫婦とご一緒に、(能登復興支援の一助として)和倉温泉への宿泊旅行に行ってきました。

周辺道路や建物の復旧には、まだまだの感がありますが、関西方面からの宿泊客の方は「少しでも能登のために」と旅行先をここに変更したとか・・・。石川県民にとって、とてもうれしく思いました。

シーサイドホテルで、朝方にはベランダの手すりに「ウミネコ」が来て、一鳴き二鳴き・・・辺りをキョロキョロした後、海に向かって飛んでゆきました。

この海には、沢山の鴎(かもめ)も飛んでいますが、今回は「ウミネコ」の飛ぶ姿と鳴き声を多く聴いたように感じました。

一枚目の写真は、能登半島地震でしばらく通行止めとなっていた「ツインブリッジのと」(中能登農道橋)、応急復旧工事が完了し、今年の6月16日から暫定供用が開始されております。

二枚目の写真は、復旧工事が完了し今回宿泊したホテルのロビー風景、三枚目の写真は「てんとう虫」に見立てたスイーツ」・・・豊富な料理とお酒を楽しんだ一日でした。

※1「秋の波」: 夏の波と冬の波浪との中間、明るく澄んだ波

※2「滄海原」: 一面に青く広々と広がる海の様

※3「鴎」: 「かもめ」、「鷗」とも書く

《2025.09.04撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋雨の 揺らす柳や 窓明かり 】(あきさめの ゆらすやなぎや まどあかり)

台風の影響により太平洋側の各地に被害が出ていると、心配なニュースが流れています。今日の金沢は、雨があがり、晴れて太陽が出たかと思うと、いきなり大雨に・・・・。

ひがし茶屋街に至る三叉路に「擬ルネサンス建築」の建物「金沢文芸館」が建っています。この建築物の歴史や概要については、以前から数多く投稿しておりますので、詳細な説明は略しますが、やがて百年を迎えるこの館には多くの観光客が入館されます。

今日は、三重県の大学生の皆さんが「金沢の三文豪を巡る」こと等を主目的としたサークル活動の一環で、この館を始め、金沢にある文化施設を訪れていました。

この館の傍には、「枯木橋」に隣接する小公園内に植林の柳の木、相当の高さから見事な枝を垂らしています。

柳の枝が、雨が降る直前に吹く強い風に揺れて、その隙間から「文芸館」に燈るオレンジ色の「窓明かり」がのぞきました。

古い舘と濃い緑の柳の木、枝葉が風に揺られて、ゆらゆら揺れる際に、時折見えるオレンジ色の光(窓明かり)がとても綺麗だったので、思わず「パチリ!!」ました。

※1「秋雨」: 秋(8月後半から10月)に降る雨、「しゅうう」と詠むことも

※2「擬ルネッサンス建築」: 「ルネサンス建築」の後期あたる「マニエリスム」と呼ばれる時期同洞様式を模倣して造られた建築物のこと

※3「枯木橋」: 先の投稿文参照

《2025.09.05撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 その昔 六斗林か 秋乾く 】(そのむかし ろくとばやしか あきかわく)

金沢市南部、寺町台地にある「六斗の広見」は、これまでに何度も訪ね、石柱(標柱)の説明書きなどを投稿済みですが、その石柱の対角線上に位置する辺りに「旧六斗林」という石柱を発見しました。

説明書きによると「平安時代の末に六動太郎光景という武士が住み、その付近に樹木が生い繁っていたので六動林と称され、転じてこの名になった」とあります。

一枚目の写真は「六斗の広見」を左折した細い小路(寺町寺院群のお寺とお寺の間道)で、真夏でも涼しい日陰を成す高木が茂っています。

二枚目の写真が「旧六斗林」の標柱で、この辺りは住宅が密集していて、当時の面影は残っていませんでした。(ただ、近くには神社とお寺の境目のない「境内」が少し残っています)

秋晴れに恵まれた土曜日、朝の「ゆっくり散歩」で見付けたエリアの歴史でした。

※1「秋乾く」: 秋は空気が乾き爽やかではあるが日光が強い様、「秋渇き」とは秋になると食欲が増すことを表し意味が異なる

※2「寺町寺院群」: 先の投稿文参照

《2025.09.06撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 御輪堂 廻る音あり 秋思かな 】(ごりんどう まわるおとあり しうしかな)

東茶屋街にある「東山(大型バス専用)観光駐車場」の信号を渡り最初に目にするお寺、「円長寺」(真宗大谷派)には「御輪堂」があります。

江戸時代作の巨大言架「御輪堂」の説明書きがあり、お経が約5000巻以上納められているとのこと。

(特に回さなくとも)言架の周りをぐるりと回るように歩くと、全ての経典を読破したと同じ功徳が得られるとか・・・。

「御輪堂」の傍には「旧木町(きゅうきまち)」という標柱があり、説明書きには「藩政のころ材木問屋が集まっていたので はじめ「卯辰ノ木町」「四丁木町」などと呼ばれ のち この名がついた」と記されています。

雨に向かう空でしたが、昼を過ぎる頃までは秋の爽やかな風が吹いていました。

※1「秋思」: 秋の頃の「もの思い」秋は「哀れさ」「寂しさ」を感じやすい「しうし=しゅうし」とも呼ぶ

※2「言架」: 「言葉(お経)」の書架」を意味する(このお寺)独自の表現方法かと思われる

《2025.09.07撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 次々と 学び舎窓に 稲交 】(つぎつぎと まなびやまどに いなつるび)

今朝方、長い時間にわたって稲光と遠雷が鳴り響きました。いつの頃からか定かではありませんが、光った瞬間から雷が鳴りはじめるまでの秒数を数えるという癖があります。

たぶん小学校の頃、音の早さ(340m/秒)に秒数を乗すると、雷までの距離が解ると教えてもらってから続いているのかと・・・・。

雷被害に遭わないためのあれこれは、今までの常識や世の中の住環境によって、これまで教えられてきたものが少しづつ変化してきたようにも思うが、自分の中で、これだけは変わることなく続く所作・・・。

以前、「金沢未来のまち創造館」で会合があった際、夕方の時間帯に急に雷雨になり、暫し雨宿りしたことがありましたが、コの字型の建物の窓ガラスに映える「雷光と雷鳴」がとても綺麗であったことを思い出しました。

ちなみに、「金沢未来のまち創造館」は、旧「野町小学校」の校舎を一部増改築して「セミナーやイベント」など多目的利用にも対応できる最先端の設備を備えており、また地域の方々から愛されてきた「学び舎」の面影も残されている。

※1「稲交」: 「稲光」「稲つるみ」「稲妻」などの呼び方と同意

※2「金沢未来のまち創造館」: 「官民連携型の価値創造拠点施設」金沢市野町3丁目

《2025.09.08撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 人力の 車に揺れて 女郎花 】(じんりきの くるまにゆれて おみなえし)

ひがし茶屋街に「人力車」の待機場所があり、利用される観光客も多いと聞きます。今年7月にはフランス人の「俥人」がデビューしたとのニュースが流れました。

お客さんのニーズに応じ、ひがし茶屋街のほか近隣の観光スポットまで解説付きで案内してくれるので、人気が高いとか・・・。

今年の夏は「酷暑」で、車を曳くスタッフさんは大変だったと思います・・・。浅野川沿いや兼六園に至る沿道には、秋の七草のひとつ「女郎花=おみなえし」が咲いています。少しスピードを上げて走ると、(手を振ってくれたかのように)黄色い小花が揺れていました。

ちなみに、「おみな」は古語で「美人」の意味、「えし」は「へし(圧)」のことで「圧倒する」となり、花の美しさが人間の美女をも圧倒する。という由来説があります。と、ものの本に書かれていました。

※1「俥人」: 人力車を操る(曳く)人のこと

※2「女郎花」: 文中説明の通り。「男郎花=おとこえし」花が白く地味で大きく男性的だとするる命名説がある

《2025.09.09撮影・投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年9月10日(水)から「その40」に移ります