<今日の一枚と一句>「その37(2025.07.30~08.12)」

【 氷旗 ここそこありて 一休み 】(こおりばた ここそこありて ひとやすみ)

長町武家屋敷跡の界隈に、赤く「氷」と書かれた旗があちこちに出されています。さすが35℃を超える気温の中、人気の観光スポットであっても人通りは疎ら・・・。

今日(日本列島の太平洋側に「津波警報」が発令された)の13時頃の様子ですが、少なくとも日本人の姿は見えません。時々顔を真っ赤にした欧米系の観光客が汗を拭きながらゆっくりとした足取りで通り過ぎてゆきます。

金沢市内にある55本の用水の一つ「大野庄用水」は水量豊かに流れていて、橋の上に立つと少しだけ涼しい川風を感じますが、照り付ける陽射しが勝り、早々に退散して・・・。

この付近には小さなバス、地元の人は「100円バス」と呼ぶこともある「金沢ふらっとバス」(路線バスなどが通れないほどの小径を4ルート巡回する小型バスです。バス停は約200m間隔で設置されているとか)の乗客の姿も一人か二人・・・。

このバス停付近には10mにも満たないエリアに「氷」「ソフトクリーム」などを扱うお店の「氷旗」、「ひとやすみ」へと誘われます。

※1「氷旗」: 鮮やかに「氷」と染め抜かれた旗が涼味を誘います

※2「長町武家屋敷跡」: 先に投稿の文参照

※3「大野庄用水」: 先に投稿の文参照

《2025.07.30撮影・投稿》

《お願い》

【これ以降の画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 百日紅 紅白添えて 御殿かな 】(さるすべり あかしろそえて ごてんかな)

金沢城二の丸御殿の復元整備が本年度に始動してしばらく経ちます。最近では大型クレーンなどが複数機入り込んでいて、建設資材・材料の組立てなどの作業が本格化した様子。

いつもこの時期に紅白に咲く「百日紅=サルスベリ」がこの暑い夏にも関わらず、元気に咲き誇っていて、観光客の目を楽しませてくれています。

この「二の丸御殿」の復元計画の全容を含めて、「鶴の丸休憩館」ではVR、映像が上映されていて、沢山の方が訪れています。

今日の入城者は、圧倒的に外国籍の観光客が多く、極端に日本人が少ない日、休憩館に少し涼んでいると、自分が外国に来ているような錯覚に・・・・。

※1「百日紅」: 花言葉には「雄弁」「愛嬌」「不用意」などがある

※2「鶴の丸休憩館」: 先に投稿の文参照

《2025.07.31撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 城の石 数百年も 葉月かな 】(しろのいし すうひゃくねんも はずきかな)

金沢城の「鶴の丸休憩館」前には、石垣の積み方の変遷が分かる積み方の違いなどが記された説明版と共に展示されています。

石に触れてみるととても熱くて、直ぐに手を放したくなります。触れなくとも見た目だけでも「自然石積み」「粗加工石積み」「切石積み」の違いがよく理解出来ます。

城内で一番古い「東の丸北面石垣」は、築城当時の姿を今に伝える貴重な石垣の一つです。

4百4~50年前に積まれたもので、「自然石」や「粗割り」されたのみの石が、巧みに積まれた姿は一見の価値があります。

今日から八月「葉月」となりました。ちなみに「葉月」は「葉落月」に由来するという説が有力とか・・・。旧暦の八月は現在の八月下旬から10月上旬頃となりますので、現代とは少し季節感が異なります。

少し涼しくなれば「金沢城の石垣巡り」のパンフレットを片手に3コースある各ルートを廻りたいと思っています。

※1「鶴の丸休憩館」: 先に投稿の文参照

※2「金沢城の石垣巡り」: 「城内ロート」「城内外連絡ルート」「城外周ルート」の3コース

《2025.08.01撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

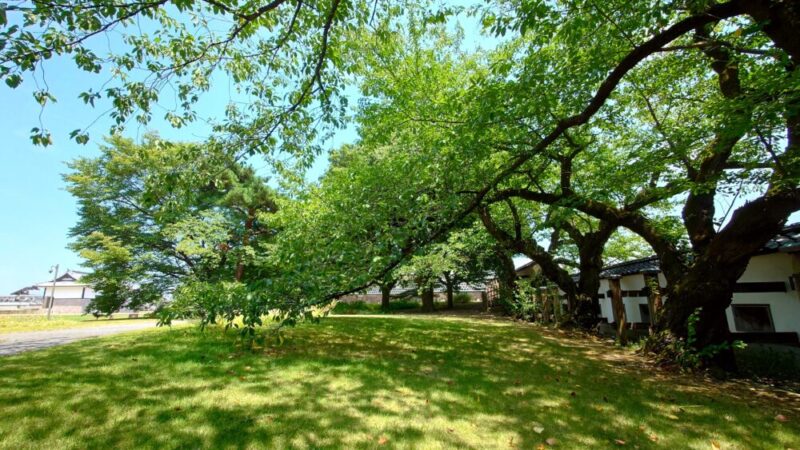

【 古木枝や 垂れて下がりて 蝉時雨 】(こぼくえや たれてさがりて せみしぐれ)

金沢城石川門の南東に位置する「水の手門」付近には樹齢を重ねた桜の木があります。今まで観られなかった現象?としてこの木の長い枝が垂れ下がり、もうすぐ地面に着きそうになっています。

老木となった証しなのか、暑さのせいなのか、雨が降らないからなのか・・・・・。このままの枝姿で春に咲かせる桜を観てみたいものだとも思いますが、(枝垂桜とも違う景観になる)その前に降雪の重みに耐えれるかどうか・・・。

城内散策のルートから少し外れるため、この辺に足を運ぶ観光客は少なく、そのこともあってか「蝉」の抜け殻が多く、またこの木にとまって鳴いている蝉も多く見かけます。

「アブラゼミ」の鳴き声から「ツクツクボウシ」の鳴き声まで、今年の夏も少しずつ時間が動いていくのでしょうね。

※1「水の手門」: 百間掘り側に井戸があり「水汲みの門」になっていた

※2「蝉時雨」:まるで「時雨」降ってきたかのように蝉が一斉に鳴き始める様

《2025.08.01撮影・08.02投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 川蜻蛉 導水管に 羽休め 】(かわとんぼ どうすいかんに はねやすめ)

毎日35℃、36℃が当たり前になってしまった今年の夏、少し高台にある金沢城内には、城に水を取り入れるために様々な工夫と技術について説明する掲示板と、その導水管(当初は木製⇒後に石菅)の現物が展示されています。

藩政時代の夏は、近年の暑さ程ではなかったと思うが、城内で使用する水の確保は欠かせないもの。いくつかの井戸が掘られていたという場所などを図示・解説する掲示板が、少し離れた場所に石製井戸の現物と共に展示・紹介されている。

「辰巳用水」が建造(1632年)されて兼六園から城内に流すためには、「逆サイフォン=伏越(ふこし)」の原理を成功させるために高度な技術を要した。とある。

ふらふらと一匹の「川蜻蛉」が、この(展示された)導水管にとまった。どこから来てどこへ行こうとしたのか・・・・・しばらくしてまた空に飛びあがっていった。

※1「川蜻蛉」「糸トンボ」より少し大きく「おはぐろ」「かねつき」などの呼び名がある

※2「辰巳用水」: 「犀川上流」で取水、一部トンネル化して城まで11キロにわたる用水

※3「逆サイフォン」: 先に投稿文を参照

《2025.08.03撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 風死すも アオザイ揺れて 日本橋 】(かぜしすも あおざいゆれて にほんばし)

今日は8月4日「橋の日」とか・・・。7月上旬に旅したベトナムのホイアンの旧市街(チャンフー通り)に、日本人が建設したとされる「橋」が観光スポットになっています。

橋の名前は「日本橋」、この名の方が有名かも知れませんが「来遠橋」とも・・・。「ベトナム紙幣の絵柄」に採用されていることから、(よく目にする橋として)ベトナム人でこの橋のことを知らない人はいない・・・とも言われております。

400年も前の昔、ホイアンが貿易港として栄えていた時代に交易をしていた日本人、諸外国の商人たちがこの街に住んでいたことからか、この橋や、店舗、住居の建築様式は、和洋折衷となるデザインが目に付く。

この橋の両側には、「犬(戌)」と「猿(申)」の像が置かれていて、申年に建築に取り掛かって、完成は戌年(2年程度)だったとする説もある。

現地の人や観光客が「アオザイ」を着て歩き、この橋の真ん中あたりで写真撮影していました。ベトナムならではの一枚になったことでしょう。

※1「風死す」: 盛夏の真昼間、風が止んで耐えがたい暑さの様

※2「アオザイ」: ベトナムの伝統的民族衣装

※3「来遠橋」: 「日本橋」の別称

《2025.07月撮影・08.04投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 走る子や 空虫籠と 捕虫網 】(はしるこや からむしかごと ほちゅうあみ)

最高気温が全国で一番となった昨日の小松市、40.3℃・・・・。ここ金沢城内にに設置されている温度計は37℃を超えていました。

「鶴の丸休憩館」は空調が効いていて、建物入り口の自動ドアが開いた瞬間、異口同音に「涼しい~~!」と・・・。

そんな中、岩陰の上を「捕虫網」がすごい勢いで動いていきました。。声はすれども姿が見えず・・・しばらくすると小学校低学年と思われる子供が現れました。

虫籠を提げていますが中は空、額にはいっぱいの汗をかいて・・・父親とおぼしき男性が「一休みするぞ~」と大きく声を掛けますが、子供はもう既に遠くへ走り去っていました。

天気予報では、今日から雨マークが並んでいますが、さてさて、どの程度の降雨量でしょうか??? 少しは涼しくなって欲しいと願うばかりです。

※1「捕虫網」: 虫や蝶を捕獲するための柄が付いた網(夏の季語)

※2「鶴の丸休憩館」: 先に投稿済の文参照

《2025.08.04撮影・08.05投稿》

【 雨乞いも 今宵晴れてと 揚げ花火 】(あまごいも こよいはれてと あげはなび)

農作物、特に稲作に相当影響が出そうな天候が続き、雨が降って欲しいと空を仰ぎ見る毎日、毎年2万発を打ち揚げる「川北花火」は8月2日(土)に開催されました。

「熱中症警戒アラート」の継続発令が続き、雨が欲しいと人々は口にしますが、この花火大会が開かれる日は、「雨が降りませんように~~」と祈る・・・・。

この会場へのアクセスは、自家用車で来る人はかなり遠くの駐車場を利用することになり、公共交通機関(バス)を利用する人は会場までの距離はだいぶ近くなります。

4日夜に横浜市で開催された花火大会は、台船炎上火災が発生したニュースが流れ事故原因を調査中とのこと。

多くの人出がある花火大会は、その安全性の確保が一番大事で、人の流れをスムーズにする各種の規制、花火師を含めて火災や爆発の事故を起こさないための最大限の取組がなされていても、毎年関連事故は30件~60件も発生しているとか・・・。

夏の風物詩、「花火」は安全に楽しみたいものです。

※1「雨乞い」: 旱魃(かんばつ)が続くと神社などで「雨を降らせる」祈り(祈雨=きう)とも

※2「揚げ花火」: 打ち上げ花火のこと

※3「川北花火」: 毎年8月第一週の土曜日に開催され、約2万発と最大規模

《2025.08.02撮影・08.06投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 秋立や 天地乱れて おんな川 】(あきたつや てんちみだれて おんながわ)

今日は立秋、昨晩からの記録的な大雨・線状降水帯に襲われた石川県内各地は、土砂災害や洪水の発生など危険性が高まり、「顕著な大雨に関する情報」(レベル4)「避難指示」が出されました。

鉄道は新幹線も含めて上下線の一部で運休又は運転見合わせが続き、道路冠水も数十か所、避難指示、各所に避難場所が設置されました。

なかなか雨が降らず、雨乞いの中、季節の変わり目、「立秋」に豪雨災害に襲われました。

床下浸水などの報告はありましたが、大きな災害のニュースが届かなかったのは幸い。

写真は、普段は穏やかに流れる「浅野川」別称「おんな川」・・・今日はご機嫌斜めで、一日中濁流が「浅野川大橋」の橋桁に勢いよくぶつかっていました。

このまま、緩やかに天候回復されるよう願いたいところです。

※1「秋立つ」: 「立秋」二十四節気の一つ、暑さはピークでも暦の上では「秋」となる

※2「女川」: 市内を流れる二本の川、浅野川を「おんな川」、犀川を「おとこ川」と呼ぶ

※3「線状降水帯」: 次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞する降水域

《2025.08.07撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 神棚の お水仕替えて 秋の幸 】(かみだなの おみずしかえて あきのさち)

豪雨災害から明けた朝、まだ避難指示が解除されていないエリアもある中、朝一番に汲んだ水を神棚の「水玉」と「榊立て」に入れ替えて、桃と葡萄をお供えしました。

「桃」は「ワッサー」という「桃とネクタリン」の掛け合わせ(1990年に長野県の中村さんによって品種改良されたフルーツ)もので、果肉は少し固めで、色はオレンジに近く、「桃」とは全く別物?の印象です。

「葡萄」は「藤稔=ふじみのり」(1985年に藤沢市の青木さんによって品種改良された葡萄)といって、石川県で改良生産された高級葡萄の「ルビーロマン」の親にあたる品種です。

桃は以前知人に頂いき美味しかったので、ネットで購入、また「藤稔」は京都の友人から届いたものです。

神棚にお供えした後、食するのが楽しみ・・・。そろそろ「実りの秋」今年も美味しい物を沢山いただくのを楽しみにして残暑を元気に過ごしたいと思います。

※1「お水仕替え」: 神棚の水は毎朝一番の水を供えるのが基本のようです

※2「水玉」: 神棚に供える水の入れ物のこと

《2025.08.08撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 神苑に 瀑声響き 秋の朝 】(しんえんに ばくせいひびき あきのあさ)

尾山神社の境内に、「神苑に引かれた導水管」と書かれた立て札とその謂れが書かれ、当時からのものと思われる「管」が数本置かれています。

先の投稿でも紹介した「辰巳用水」が完成し、その一部を分岐して「金谷御殿(現在の尾山神社)」にサイフォン原理を応用して「警音瀑(きょうおんばく)」と呼ばれる滝を作りました。 (現在は地下水を汲み上げて流している)と記載されています。

長さ1メートル前後、39センチ角の石に18センチのパイプ状の穴を開け、その重さが約150キログラムもあります。とも記されています。

朝の気温も高く暑かった7月・・・先の豪雨以降少しだけ朝晩の空気感が落ち着いてきたようにも感じます。この機会に「尾山神社庭園」を散策されたらいかがでしょうか・・・・。

※1「神苑」: 尾山神社の境内・庭園など

※2「瀑声」: 滝の音の意

※3「秋の朝」: 日中は暑くとも、特に朝は「秋の到来」を感じさせるの意(秋の季語)

《2025.08.09撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 蜂さされ 熱砂粒ての 敵討ち 】(はちさされ ねっさつぶての かたきうち)

石川門の南東方向に「水の手門」がありますが、この付近を散策中に「蜂の一撃」を受けました。初めての経験で、しばらく何が起こったのか理解できずにいましたが、左腕がだんだん膨れて、激痛が走ります。

7月~9月は蜂が一番狂暴になる時期で、かつ、巣の付近には「見張り番」がいて、敵と思えば容赦なく襲ってくるとか・・・。

「アナフラキシーショック」というアレルギー症状で生命を脅かす場合もあることから、医療関係を受診して正しい治療・対処を優先すべきとのこと。

激痛が収まらず、また皮膚がだんだん膨れてきたので、連休中で病院が休診する中、大病院に電話で状況を伝えたところ、「アナフラキシーショック」があれば、既に症状が出ているはず、気分が悪いとか吐き気がするとか意識障害が現れてないのであれば、車の運転に注意して来院してくださいとのこと。

少し安心したら急に刺した蜂が憎くなり、太陽熱で熱くなった砂利や砂粒をすくい上げ、巣の穴(桜の木に出来た10センチほどの穴)を目掛けて投げつけました。

効果の程は分りませんが、ビニール傘で蜂の攻撃を防ぎながらの仇討ち・・・。かなりの数の砂利が巣のある穴に入り込んだはずで、修復には時間が掛かるはず。その後、城内の安全管理関係担当部署に伝達、後日駆除するとのことでした。

受診の際、休日で会計処理が出来ないので、前渡金5千円を収めて帰宅しました。

刺された痛みと出費の痛み・・・でもおかげで腫れも熱も治まり安心した次第です。

※1「熱砂粒て」: 太陽熱で熱くなった小石(砂利)を手で投げる様

※2「アナフラキシーショック」: 文中に説明のとおり

※3「石川門」「水の手門」: 先に投稿の文参照

《2025.08.10撮影・08.11投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 夏の段 掲げる傍や 秋の声 】(なつのだん かかげるそばや あきの声)

数日前に「豪雨災害」に襲われた北陸、またまた「土砂災害警報」や「避難指示」が発せられました。

金沢城内への入り口は数か所ありますが、そのうちの一つ「黒門口」の坂の途中に「四季物語」「夏の段」8月9日、10日、16日、23日、30日には金沢城と兼六園がライトアップされ、入園料が無料となる旨のお知らせ板が設置されています。

8月の開催は残すところ3回となりましたが、昼は豪雨で気温が下がり、夜には「虫達の演奏会」蒸し暑さは残るものの、「秋雨前線」「秋の長雨」の季節は、もうそこまで来ているのかな~と。

40℃を超えて日本一暑い日も記録された今年の県内、ひょっとすると、この先「秋の到来」が少し早まるのでは?と思ってしまう今日の金沢です。

※1「秋の声」: 風雨、草木の梵、人の声などがそろそろ「秋の気配」に移る様子

※2「秋雨前線」: 夏の終わりから秋の初めにかけて日本に現れる前線「秋霖前線」とも

《2025.08.11撮影・投稿》

【 初嵐 提灯揺らし 三味の音 】(はつあらし ちょうちんゆらし しゃみのおと)

雨脚も強い中、時折突風が吹く一日となった西茶屋付近を散策すると、あちこちの軒先に「金沢おどり」と朱書された提灯が吊るされていて、風が吹くたびに大きく揺れていました。

恒例の「金沢おどり」は、9月20日(土)~23日(火・祝)に県立音楽堂ホールで開催されます。

練習(お稽古)なのか、笛や太鼓、三味の音まで聞こえてくるような強い風・・・・。

三連休が明けた火曜日、観光客の入込が少し減るかと思っていましたが、市内中心地の道路の混雑ぶりと人の流れはとても多く、旧盆のお休みを兼ねた旅行客かとも思いますが・・・・。

明日からは天候も回復する予報でしたので、ゆっくりと城下町金沢を巡って頂ければと思います。

※1「初嵐」: 秋の初めに吹く強めの風

※2「撮影場所」: 西茶屋街のお茶屋さんの玄関風景

《2025.08.12撮影・投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年8月13日(水)から「その38」に移ります