<今日の一枚と一句>「その34(2025.06.11~06.24)」

【 梅雨空に 戌や亀やと 苔生せり 】(つゆぞらに いぬやかめやと こけむせり)

「越前大野城」(福井県指定文化財)に行ってきました。あいにくの梅雨独特の細かい雨が降る一日でしたが、同城を案内するガイドさんの説明に耳を傾け、「天空の城」として全国的に有名になった城の歴史に思いを馳せた時間でした。

この城は「織田信長公」から大野郡を与えられた「金森長近=かなもりながちか」が天正4年(1576)に、「亀山の山頂」に本丸、ふもとに「二の丸、三の丸」を築いた「平山城」、安永4年(1775)の大火で焼失したが、昭和43年(1968)に再建されたもの・・・・との説明書きがある。

石垣は「戌山城=いぬやま城」の城石や、この山「亀山」で採石された石垣で、「野面積み=のづらづみ」と呼ばれる工法の積み方を今に残す・・・。

登城時は、「雲海に浮かぶ幻想的な・・・」とまではいかないものの、丁度雨があがろうとする頃で、他の観光客からは「天空の城みたい」との声で、写真撮影のタイミングとなった次第です。

※1「戌や亀」: 石垣の調達先(犬山城の城石・亀山で採石した石垣石)

※2「天空の城」:深秋~冬~春の浅い時期に見られる雲海の上に天守が浮かび上がったかのように見える様

《2025.06.11撮影・投稿》

《お願い》

【これ以上の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又はタップしてください】

【 朝露を 染めて紫 花菖蒲 】(あさつゆを そめてむらさき はなしょうぶ)

早朝散歩の途中にある園に咲いていた花菖蒲、明け方に降った雨か朝露か分かりませんが、紫色の小さい水玉となって、ゆっくりと少しずつ花先に溜まり、やがて音もなく下に落ちてゆきます。

この花は、「花がら」を摘むことで全体の美観を保つとともに、種が出来るのを防ぎます。 種がつくと栄養が取られてしまい、花が咲き続けることができなくなり また、放っておくと病気の発生源ともなるので、こまめに摘む必要があります。(管理が少し大変ですね)

古来、わが国では「紫」は高貴な色とされてきました。また、「浮世絵」に描かれる女性・美人画にも採り入れられており、大きくて艶やか・・・妖しい雰囲気を醸し出す…そんなイメージもあります。

昨日は、大野城など登城の山坂と天守に至る階段の上り降り・・・一万歩を超える強行軍でありましたので、少し筋肉痛になり、早めに切り上げた朝の散歩での一幕です。

※1「花がら」: 咲き終わった花が枯れて本体(茎など)に残ったもの

※2「高貴な色(紫)」: 先に投稿の文参照

《2025.06.12撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 城内に 福の井戸あり 松落葉 】(じょうないに ふくのいどあり まつおちば)

福井城址を訪れました。内堀に架かる「御本城橋(ごほんじょうばし)」を渡ると、「結城秀康公(徳川家康公の次男=側室が生んだ双子の内の一人)」の騎馬像、凛々しい姿が目に入ります。

初代の「福井藩主(築城当時は「北の庄城」)」で、加賀藩のおさえとしての役目があったとの解説をご当地のガイドさんから聴きました。

城内に「福井」(県や市の名前)の由来となる「福の井」を見るために少し歩いている途中には、太平洋戦争時の空襲(昭和20年=1945年7月19日)とその3年後に起きた「福井地震」(昭和23年=6月28日)などによる被災で、沈み込んだ「城石垣」など、傷跡があちこちに散見された。(歴史的な見地からも修復せずに残すとのこと)

ちなみに、福井市内の中心市街を縦断する通り「フェニックス通り」となずけられていますが、これら災害を乗り越え復興した不死鳥(フェニックス)に由来する。

現在は「福井県庁」など官公庁庁舎が建てられてはいるが、歴史の一端を覗くことが出来る場所も残っており、また、福井駅周辺は「北陸新幹線」開通後に建設された高層ビルや商業施設も新設されております。「松落葉」に見る新しい「福井」ぜひ訪ねてみられることをお薦めします。

※1「福の井」: (文中解説のほか)当初は「福居」となっていたが、幕府との通信諸事情で現在の「福井」となったという説もある。

※2「松落葉」: 新しい葉に代わって落ちる古い松葉の葉の意: 夏の季語

※3「御本城橋」: 三重の形で、堀にうつる眼鏡形より一つ多く、珍しい形(一枚目の写真)となっている

《2025.06.11撮影・06.13投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 それぞれに 梅雨の黄昏 家路かな 】(それぞれに つゆのたそがれ いえじかな)

金沢市内武蔵町の高層ビルで、会合と懇親会があり出席しました。傘が手放せない雨模様となった一日でしたが、夕方一時的に雨の上がる時間帯があって、ガラス越しに下を眺めると、土曜の夜にしては、行き交う人も車も少なく、ひっそりとした感じでした。

先週の土曜日は「金沢百万石まつり」で夜遅くまで賑わいをみせたこの辺りでしたが・・・・。

市内東側に山並みも見え、ここからの眺めが大好きです。

年に数回開催される会合や催し物があって訪れた時には、ここからの写真撮影が定番となります。

手前の「黄金色」にライトアップされて、ひときわ輝いて見えるのは「北國銀行武蔵ヶ辻支店」の建物、その後方から右側までを囲む建物は、観光スポットのひとつ「近江町市場」・・・日中は多くの観光客で賑わっていただろうと思いますが・・・。

※1「武蔵町の高層ビル」: 「ANAホリディ・イン 金沢スカイ」

※2「北國銀行武蔵ヶ辻支店」: 昭和7年建築(建築家「村野藤吾」氏)他は先の投稿文参照

※3「近江町市場」: 先の投稿文参照

《2025.06.14撮影・06.15投稿》

【 紫陽花や 濡れそぼつほど 額の艶 】(あじさいや ぬれそぼつほど がくのつや)

今日の金沢は、昔ながらの梅雨に降る雨、しとしとと降る雨の一日となりました。午後になって近所を散歩すると、また振り出し慌てて傘を開く場面・・・・・。

特にこんな日は、草木の緑が映えて綺麗だと感じます。小さい公園に設置のブランコに子供の姿はなく、走り回る姿も見かけることがない・・・静かな日曜の午後です。

写真に収める材料・風景を模索中に、白い「額紫陽花」が咲いているのを発見、望遠レンズでのショットを試みました。

周りを暈して「紫陽花」を中心にレンズを絞ると、花に付着した雨粒と降りしきる雨、何とか工夫して「今日の一枚」としました。

「梅雨」に似合う草花と言えば、やはり雨に濡れた「紫陽花」が代表格、すっかり晴れた日よりも「艶」を醸していると感じます・・・・・これからも、もっと大きく咲いたいろんな種類と色あいを楽しみたいと思います。

※1「濡れそぼつ」: 「雨に濡れてびしょびしょになる」の意

※2「額」: 「紫陽花」の花は「装飾化」と呼び、額のように小さい粒々の本来の「花」を囲む「額」のこと

《2025.06.15撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 旨きかな ごろりごろりと 琵琶の種 】(うまきかな ごろりごろりと びわのたね)

季節の果物を食したくなり、久々にネットで注文しました。「枇杷=ビワ」の生産地として有名な県は、長崎、千葉、鹿児島・・・・と沢山ありますが、今回は「高知県」からの取り寄せとなりました。

注文から商品到着まで、(ほぼ1日で届き)早速食したところ、とても美味しく頂くことができました。

外観の色艶もさることながら、とても懐かしい味がする「ビワ」・・・・

幼い頃、知らない家の庭になっていた「枇杷」、傘をさしたままじ~っと眺めていると、それに気づいたのか、家人が沢山の実をもぎ取って分けてくれました。

それにしても「一粒の中に占める種の大きさと数」ゴツゴツ、ゴロゴロと口中で処理するのが結構大変・・・・。

土佐には「男勝りの女性」を「はちきん」と表現する「土佐弁」を聞いたことがあります。

負けん気が強く、話し方や行動がはっきりしていて快活・・・。とにかく元気な女性が多いとか???>

以前お邪魔した「ひろめ市場」(高知市帯屋)で大きな声を出しながら、テキパキとお客さんを切り盛りしていた場面をふと想い出しました。

※1「ひろめ市場」: 土佐料理はもとより、お酒の肴に合うものを中心に60店舗程の屋台、昼からお酒が飲めます

※2「はちきん」: 文中説明のとおり

《2025.06.16撮影・投稿》

【 涼しさや 蛍袋に 堀の風 】(すずしさや ほたるぶくろに ほりのかぜ)

昨日は、ほぼほぼ「猛暑日」となった金沢市内の気温(34.5℃)夕方5時を過ぎてからもまだ陽は高く、日陰を選び水分補給をしながら金沢城周辺を歩いてみました。

大手門~黒門に至る「大手掘」には、人の足音を聞きつけた鯉たちが口をパクパク・・。

ここに近いエリア「白鳥路」辺りに出没する「ホタル」を観察する催しも毎年行われているところですが、丁度「大手掘」を示す木柱の脇には、白い「蛍袋」が沢山咲いています。

子供がこの花にホタルを入れて遊んだことに由来する花名(諸説あり)とか。釣鐘状に咲く花、他にはピンクに近い色もあって、この時期、路ばたに色を添えます。

お堀を渡ってきた風が、先ほどまで首筋に流れていた汗を拭きとってくれたかのように感じる爽やかさ・・・・。

今日も晴れて30℃の天気予報、冷房を効かせた部屋で、取り溜めた写真整理の時間にあてようかとも・・・。

※1「蛍袋」: 下を向いて咲く花、「カンパニュラサラストロ」ツリガネソウと似ている

※2「大手掘」: 先の投稿文参照

《2025.06.16撮影・06.17投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 梅雨晴れ間 成したき事の 多かりき 】(つゆはれま なしたきことの おおかりき)

ここ二三日のお天気具合は、「本当に梅雨に入ったのか?」と思いたくなるほどにすっかり晴れた空模様と気温(30℃超え)。 そうなると今のうちにしておきたくなるものが、次々と浮かんできて、車で出かけました。

市内北部に位置する神社の責任者との面談、(午後から出かけました)とにかく暑くてまるで真夏の様相・・・・・。

早々に切り上げて次の目的地に向かうと、JR金沢駅から南進途中の「道しるべ」、観光客にはとてもわかりやすいと感じるものですが、いつも通る道路にも関わらず信号停止したことで発見した次第です。

他府県ドライバーが、観光地市街の行き先(目標)として必要不可欠となる「兼六園」「高速道」「国道」「石川県庁」などを標した看板です。

ひと昔前にはなかった「車載ナビ」も、現代では普通に活躍するところではありますが、ご当地に不慣れなドライバーにとっては、この「道標」はとてもありがたいものです。

信号停止からしばらく進まず、停車状態が続いて・・・次の「六枚町交差点」までの間、のろのろと・・・事故処理途中の車を発見、武蔵方向から来たと思われる普通乗用車が交差点内で事故(普通車の前方が大きく大破して走行不能の状態)っていました。

警察官の誘導で交差点内をゆるゆると通り過ぎましたが、このドライバーは、暑さの中、不慣れな道路事情によるものかな?と思いながら、その後はより慎重な運転を心掛けました・・・・。

皆さんもお気を付けて・・・。

※1「多かりき」: 「多くあった」「多くある状態であった」(過去の事実)の意

※2「道しるべ」: 「道標=ミチシルベ」主に道路の分岐点に設置された「案内板」の意

《2025.06.18撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 梅雨空や 撫子花と 城が見ゆ 】(つゆぞらや なでしこはなと しろがみゆ)

梅雨空と言えば、今にも雨が降りそうに曇っていて、ジメジメとした鬱陶しい・・・そんなイメージを持っていますが、今日の金沢城内は、爽やかな風が吹いていて、湿度も低く、スッキリとした空気感を醸していました。

石川門からみて南東の方角にはその時々に咲く草花が植えられており、今日は「撫子=ナデシコ」がとても綺麗に咲いていて、目に留まりました。

この花は、4月~11月まで花を咲かせますが、(種類によっては)6月~8月頃に開花するかわいい花の一つです。

なぜか、季語としては「秋」となりますが、今の時期に咲いて魅せてくれる花は、とても秋まで連続して咲くとは考えられず、とても不思議な感じがしております。

撫子の咲く付近から「橋爪門」方向にシャッターを切ると、空と門と花がうまい具合に収まりましたので、「今日の一枚・・・」としました。

※1「撫子の花言葉」:(花の色によって異なるが)「純愛」「無邪気」「貞節」など

※2「橋爪門」: 先に投稿の文参照

《2025.06.19撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

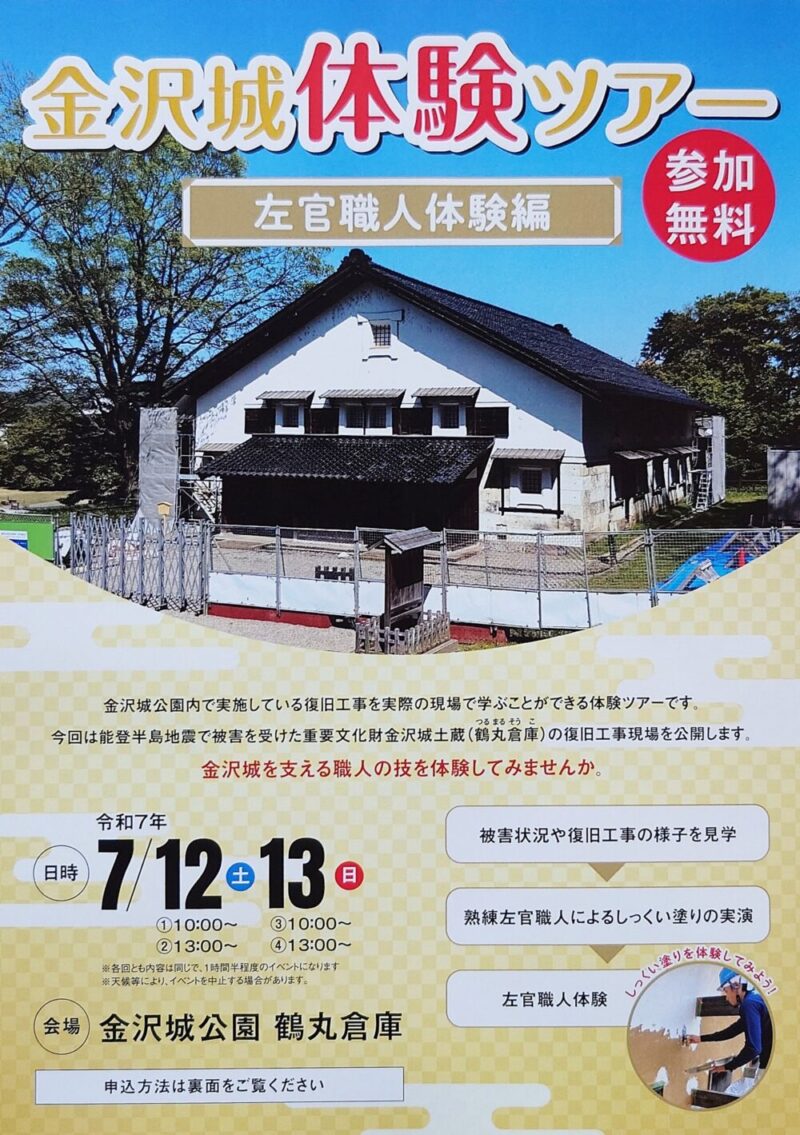

【 城土蔵 化粧直しか 夏蕨 】(しろどぞう けしょうなおしか なつわらび)

能登半島地震で被害を受けた、国の重要文化財「金沢城土蔵(鶴丸倉庫)」の復旧工事(漆喰造りの外壁が一部剥がれているほか)が現在も行われています。

この復旧工事現場を公開するとの「予告パンフレット」が「鶴の丸休憩館」に備えられていました。

「工事の様子を見学」「熟練左官職人による漆喰塗りの実演」「左官職人体験」のツアー応募方法が記されています。

「WEB申込み」と「往復はがき」による申し込み、6月末までとなっていました。

現在の姿は、足場を組み安全確保のための措置として、覆いが張られていて外からは様子を伺うことは出来ませんが、「丑寅櫓」とそこに至る坂道からは、行き交う工事関係者などの様子が少しだけ見えました。

少し日陰になった場所に「蕨=わらび」を発見!! 土蔵の壁が剥がれる被害に遭っても、周りの草花は何事もなかったかのようにのびのびと育っていて、頼もしく思えます。

この土蔵が綺麗に修復されて、入館可能となる日が一日も早く来るように見守りたいと・・・・。

※1「城土蔵」: 金沢城内に残る「鶴丸倉庫」その他先の投稿文参照

※2「夏蕨」: 主に春先に現れる植物の「わらび」が夏になっても生える

※3「季語」: 夏

《2025.06.19撮影・06.20投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 夏至の日や 少し長めの 昼寝かな 】(げしのひや すこしながめの ひるねかな)

今年の夏至は6月21日(北半球では)昼が一番長い日となります。電気のない頃の生活は、太陽が昇ると起きて、沈むと寝る・・・・そんな生活が当たり前の時代でありました。

戦国時代や江戸時代、お殿様が住む「御殿」を中心とした警護は「寝ずの番」で、番所に詰める役人たちは常に緊張感をもってその役に当たったのだろうと・・・。

この橋爪門の一角に「番所」としての役割を担った造りが展示され、立て札にはその様子が記載されています。

元来の城好きであることから、国内に残る城を訪ね、門構えや、天守などを写真に収めることも多くありますが、これほどまでに大きな門、備え付けの番所を見かけることはありませんでした。

この「番所」は下が見張りなどをする場所で、その上には(交代要員のため?)就寝出来る施設があるとか・・・。

当時「24時間体制で警護」に当たった様子を垣間見ることが出来ます。

昼の時間が長いということは、夜の時間が短いということになります。朝早くから明けて、なかなか夜がやってこないとなると、寝不足に・・・ついつい三尺寝(仮眠=昼寝)が四尺寝?となりそうな・・・今日も30℃越えの暑い一日となりそうです。

夏は寝不足や暑さによる食欲不振などで衰弱することが多くなりがち、弁当を食べ終えた大工などが、日陰で横になっている様子を「三尺寝」(日陰が三尺ほど移る間の短い眠り)と言い、これをすることで体力が回復する。

※1「夏至の日」: 文中説明のとおり

※2「番所」: 急勾配の階段と畳敷きが特徴の造り

※3「三尺寝」: 文中説明のとおり

《2025.06.20撮影・06.21投稿》

【 どくだみの 臭い微かに 驟雨かな 】(どくだみの においかすかに しううかな)

連日の夏日、猛暑日・・・朝夕には草木に散水をしないと枯れてしまう恐れがあり、日課となっているが、野草や公園の樹木はとても辛抱強く、また逞しい。

西茶屋の裏庭に咲いている植物、朝方は既に陽が昇って暑いことから、夕方に散水しようかと考えていると、ボランティアの方のお話、すると、急に陰ってきて突然大粒の雨が落ちてきました。

ガラス戸越しにしばらくその様子を眺めていると、先ほどまでしょんぼりとした様子の草花にも容赦なく降り注いでいる雨と、慌てて非難する蝶々や蟻など・・・。

5分ほどして雨が止み、ガラス戸を開けて庭先に出てみると、乾燥しきった土も適度に湿り、草木もイキイキと蘇ったかのような不思議なパワーが感じられた。

白い十字架の苞の上に黄色い穂の花をつけた「蕺草=ドクダミ」が放つ微かな匂いが、辺りに漂い始めた。

しかし、その匂いはさほど強くもなくて、なぜか懐かしいと感じるものであった。

この突然の雨で外気が一変し、とても涼しくなった。

※1「蕺草=ドクダミ」: 全体に悪臭があるが、整腸、解毒などの薬草としても用いられる

※2「驟雨=しうう」: 急に降り出しすぐに止む夏の雨、スコールとも

《2025.06.22撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

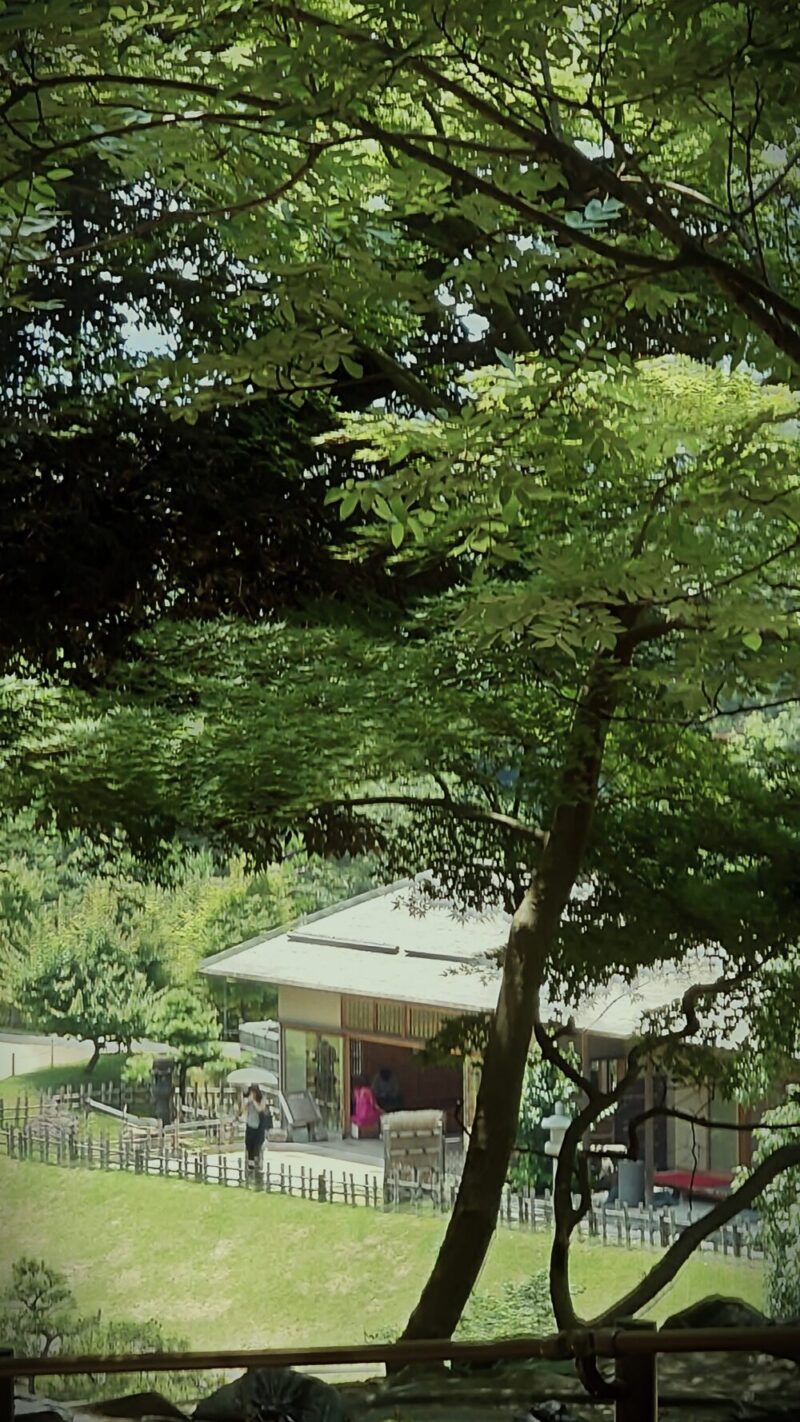

【 喜雨休み 人も草木も 玉泉も 】(きうやすみ ひともくさきも ぎょくせんも)

久しぶりまとまって降る恵みの雨です。いつもは観光客で賑わう金沢城公園や玉泉院丸庭園を訪れる人も疎らで、暫し静寂が戻った様子。

「洪水注意報」や「警報」が発表され、「雷様」まで登場するのかな・・・と思っていましたが、どこかで昼寝でもされていたのか、ピカゴロとはなりませんでした・・・。

先日までの暑さがウソのように涼しくなり、湿度も90%を超えた金沢、みんな一息付けたのかな?と・・・。

俳句で「雷」は夏の季語となりますが、北陸では「冬雷」の方が圧倒的に多いと感じます・・・。

雷様も今日は久しぶりにゆっくりと昼寝でもされていたのかな??

特に農家では、ひび割れた田畑が潤い作物に勢いがついて・・・。給水の心配もなく「ほっと」した時間が過ごせる「恵みの雨」、人も作物もみんなみんな一休み・・・「喜ぶ雨」と書いて「喜雨=きう」・・・たまにはいいですよね。

※1「喜雨」: 文中に説明のとおり

※2「玉泉」: ここでは「玉泉院丸庭園」のこと

※3「撮影場所」: 「松坂門跡」付近

《2025.06.23撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 玉ねぎや 吊るす間もなく 旨きかな 】(たまねぎや つるすまもなく うまきかな)

過日、朝採れの「玉ねぎ」を友人夫婦が届けてくれました。ネットに吊るす前に少し陰干しで乾燥させた後、早速食すことにしましたが、これが絶品の旨さ・・・。

もとより玉ねぎが大好き人間の家族の食生活にとって、その料理方法・レシピは豊富で、あれやこれやと食卓に並び、美味しく頂きあっという間に大きな玉ねぎが消費されていきます。

収穫までの苦労に感謝しつつ頂き、その後ベランダの一角に吊るしました。

ちなみに「玉ねぎ」は、ビタミン、ミネラル、食物繊維が含まれ、特に「ビタミンB6、C」また「ミネラル中にカリウム」も含まれると言われており、美味しく食べて健康効果が期待できる野菜のひとつです。

また、強い抗酸化作用や抗炎症作用がある「ケルセチン」、他に中性脂肪や悪玉コレステロール、血糖値や血圧の低下させる作用があるとのことで、とてもありがたい野菜です。

今日は「空飛ぶ円盤記念日」とか・・・1947年に米国の実業家が自家用機で飛行中に、「空飛ぶ円盤」を発見、これをアメリカ空軍が「UFO=未確認飛行物体」と名付けたとのこと。

最近のTVで、UFO特集などで紹介される物体の形は、「円盤型」「葉巻型」だけではなく「アダムスキー型」といって円盤型の上下に突起物があるものや「球型」も多く紹介されています。

この吊るされた「玉ねぎ」をじっと見ていると、なんだか「UFO」にも見えてきて・・・「UFO」とくれば「焼きそば?」

焼きそばソースに玉ねぎをからめて・・・。昼食が楽しみになって来ました。

※1「UFO記念日」: 文中説明のとおり、また今日は「ドレミの日」でもあるとか

※2「抗酸化作用」: 活性酸素による過剰な酸化反応を抑制する働き

※3「季語」: 玉ねぎ=三夏

《2025.06.24撮影・投稿》

《お願い》

【ここを「CLICK」してください】

2025年6月25日(水)から「その35」に移ります