<今日の一枚と一句>「その27(2025.03.05~03.18)」

【 参勤を 憂いて桜 固蕾み 】(さんきんを うれいてさくら かたつぼみ)

当時江戸(東京)までの約480キロを、12泊13日程かけて参勤交代が行われていました。

文献によると、加賀藩では約190回実施されたとのこと。「北國街道」をひたすら行軍し、加賀と江戸のほぼ中間点、「牟礼宿(むれじゅく)=長野県上水内郡飯綱町牟礼」に着いた頃には、安堵の気持ちより疲れが出たであろうと思いますが・・。

今では「北陸新幹線」で2時間半弱で快適な旅が可能ですが、当時は「殿様」であってもこのような行軍が強いられ、繰り返されて大変だったと・・・・。

参勤に出発する「大手門」側から「河北門」の方向に向かって撮影しました(左側に大きな桜の老木が見える)。

毎年とても綺麗に咲きますが、例年に比べると(2月連日の降雪と低温のせいか)少し遅れている様にも見えます。しかし、開花時期はこの後の気象状況によって大きく変化することでしょう。

※1「憂い」: (自分の思うようにならないで)つらい、不愉快、煩わしいの意

※2「固蕾み」: 蕾がまだまだ固い様

《2025.03.04撮影・03.05投稿》

《お願い》

【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

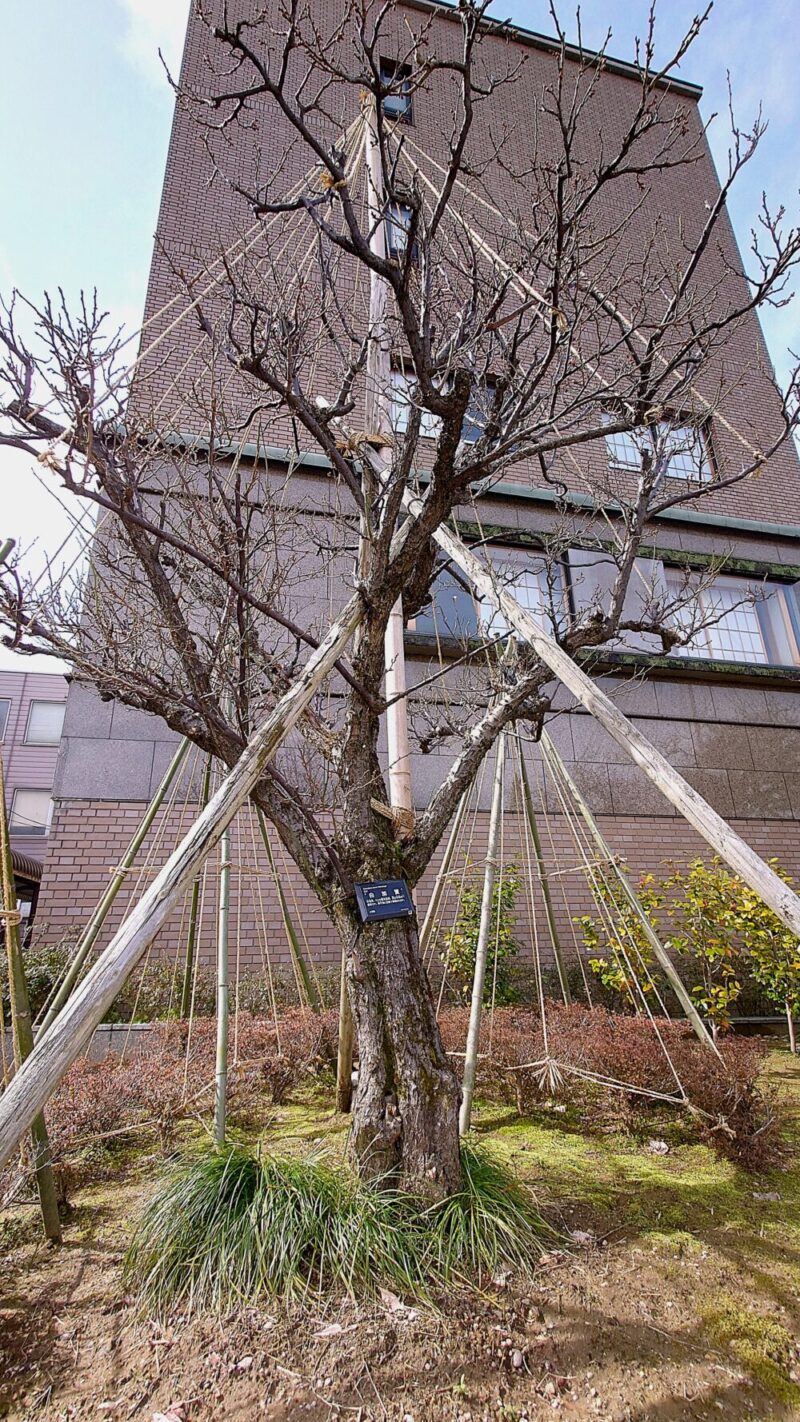

【 白加賀や 紀州の梅と 競り上げぬ 】(しろかがや きしゅうのうめと せりあげぬ)

金沢市役所の北西の一角(自転車置き場付近)に「白加賀=しろかが」という名の梅が植樹されています。

今朝の地元新聞には「兼六園の梅林」の様子(例年に比して遅れている)が記事になっていたこともあって、市役所の梅観察に出かけました。

この「梅の木」には「白加賀」と書かれた説明札が付けられ、少しばかりの説明が付記されています。

俗称「しらかが」、加賀藩邸に植えられていた白梅、「加賀の白梅」(後に白加賀)といわれ、江戸時代から関東中心に栽培されていたようです。

紀州の「南高梅」は果実が大きく「梅干加工品」としても人気が高く「白加賀」は苦戦を強いられているとか・・・。

ちなみに、この一角には「豊後」と言う名の梅の木も植林されています。機会があれば別途関連投稿しますね~。

※1「白加賀」: 文中記載のとおり

※2「紀州の梅」: 紀州(御三家=和歌山県)の「南高梅」の意

※3「競り上げぬ」: ここでは「互いに競い合う」の意

《2025.03.06撮影・投稿》

【 詠む季節(とき)を 今朝も悩まし 冬桜 】(よむときを けさもなやまし ふゆざくら)

金沢城の北西に位置する場所(切手門から少し北寄り)に、白色に薄く桃色がかかった「小さな一重の花」がたくさん咲いています。(まだまだ蕾も多くあって、次々と大きく膨らんできました。)

「冬桜」は、毎年11月頃から翌年の1月頃に掛けて咲く花・・・。「寒桜」として称したいが別の品種で、葉が小型であることからか?「小葉桜」とも呼ばれています・・・・・。

この桜(木)は「ヤマザクラ」と「マメザクラ」(又は「サトザクラ」との雑種と推定されているとか。

今日金沢地方に出されていた天気概況(状況)からすると、降雪はないと思っていましたが、朝起きてビックリ!!! 、数センチ程度の積雪がありました。

(東京が「大雪」?と表現される??積雪3センチほど積りました・・・。)

毎年のことですが、季語を考えると「季節とのギャップ」に悩まされる花の一つです・・・・。

そろそろ「梅」や「桜」の開花を迎える時期に入っていますが「冬桜」、綺麗に咲いていました。

※1「詠む時期」: 季節と季語とのギャップ

※2「冬桜」: 文中記載のとおり

《2025.03.07撮影・投稿》

【 丑寅の 櫓が望む 春の山 】(うしとらの やぐらがのぞむ はるのやま)

金沢城の丑寅櫓台(東の丸の隅櫓跡)から東前方を見渡すと、まだまだ白い雪を被った山々の嶺が望めます。

金沢城の天守(天守閣)は、築城後14年余り存在したが落雷により焼失し、また、「丑寅櫓」などの「櫓」も、宝暦の大火(1759年)により焼失しました。

この櫓台の眼下には、「百間掘」(現在は市中幹線道路)や「兼六園」を見渡すことが出来ます。(夏はさぞかし気持ちの良い・涼しい風にあたることが出来ると思いますが、今回訪れた時はとても冷たい風が吹いていました)

大きく白い山は「医王山」、手前は「戸室山」(今でも「戸室石」として城の石垣に使われている)、四季の移り変わりの様子を眺めることが出来ることから、よく訪れる場所です。

※1「丑寅櫓」: 「申酉櫓」「辰巳櫓」「三階櫓」「中櫓」「菱櫓」「戌亥櫓 」など、10を超える櫓が存在したという記録がある中のひとつ

※2「春の山」: 「春山=しゅんざん」「春嶺=しゅんれい」とする呼称もある

※3「宝暦の大火」: 「寛永の大火」よりも多くの損害を出したかさい(当時の金沢の90%を延焼(金沢の歴史の中で最も大きな災害)したとか。

《2025.03.08撮影・投稿》

【 田楽や 香る木の芽と 人の波 】(でんがくや かおるこのめと ひとのなみ)

すっかり晴れた日曜日、近江町市場を訪れる観光客も多く、所々に人壁が出来ていて、さっさと歩くことがなかなか困難な状態に・・・・。

店頭には、「多羅の芽」や「山椒の芽」など、「ものの芽」(山菜)がちらほらと並べられており、いよいよ春の恵みを頂ける時機が到来したのかと・・・。

この市場を利用する際の注意点やマナーについてのアナウンスが繰り返し流されています。

特に「混雑時の食べ歩き」は禁止となっています。(交差する人の洋服を汚す、串など先が鋭利なもので小さいお子さん等にケガを負わせる危険性等を回避する観点など)

すると、どこからか、味噌田楽の美味しそうな香りが漂ってきました。

用向きで昼食時間をずらされたことから、とてもとても食欲をそそられて・・・。

※1「木の芽(田楽)」: 「田楽味噌」に「山椒の木の芽」をすり潰し混ぜたもの

※2「ものの芽」: 「木の芽」「草の芽」をひっくるめた総称 : 季語「春」

《2025.03.08撮影・03.09投稿》

【 妖し気に 春の丑三つ 赤い月 】(あやしげに はるのうしみつ あかいつき)

昨日深夜2時頃にふと目覚め、なにげなく(カーテン越しに)西の空をみると、朝日と見間違える位に「赤い月」が見えたので、早速写真に収めました。

「丑三つ時」「赤い月」・・・なんとなく不気味で妖しい気配のするシチュエーションでもあり、撮影後にはしばらく目が冴えて・・・・。

近年の大地震が発災した際には「赤い月がみられた」との目撃情報の投稿があったりして、「大地震の前兆?」だと早とちりする人も多かったとか・・・。

もちろん「科学的根拠・因果関係」はないと認識しておりますが、「地震雲」「動物の異常行動」なども含めて騒がれましたね。

(当時の気象状況などと偶然的にシンクロしたものと考えます・・・・。)

「夕焼け」や「朝焼け」が特に赤く見えるのと同じ原理で、「月の光も陽の光と同じく、青い光は大気中に散乱されるが、赤い光は散乱されにくく、この現象は、月が地平線(水平線)近くにある時に赤く見えることが多い」との解説・記述が多くあります。

今日一日は、防寒具や雨具の心配がないほどの天候、良い一日でありますように。

※1「丑三つ(時)」: 午前2時~2時半頃(真夜中)

※2「地震雲」: 古代から東洋に続く「観天望気の経験論」の延長上にある思想(諸説あり)

※3「写真下側の光」: 付近にあるマンションの深夜灯の光

《2025.03.10撮影・投稿》

【 雪解水 片足上げる 雀かな 】(ゆきげみず かたあしあげる すずめかな)

2月に降った雪を一つの場所に寄せた塊も、ここ数日の気温上昇により、ほぼほぼ溶けてしまいましたが、大型スーパーの駐車場等の一角には、まだ固まり残った雪から、少しずつ解けた水が流れ出ている所があります。

雀(親子?)がそっと足を浸けて(はたまた、あまりの冷たさに驚いて片足を上げたのかも?)いる様子、二羽の雀の動きと表情?が面白くて「パチリ!!」ました。

地上に舞い降りた雀は「ホッピング」と呼ばれる、両足でジャンプしながら進む歩き方をします。

これは、木の上で過ごす時間が長く、枝から枝へ飛び移る際には両足を揃えて「枝渡り」することから、地上での「歩き」をしなくなり、飛び跳ねて移動するようになったとか・・・・。

4月~5月頃に産卵、かわいい子雀が見られるのを楽しみにしているところです。

※1「雪解水」: 雪解け水のこと

※2「ホッピング」: バランス感覚を養う子供の遊び道具にもこれに似た名前もありまた、「片足飛び」との表現もあるが、ここでは「両足で跳ねる」の意

《2025.03.11撮影・投稿》

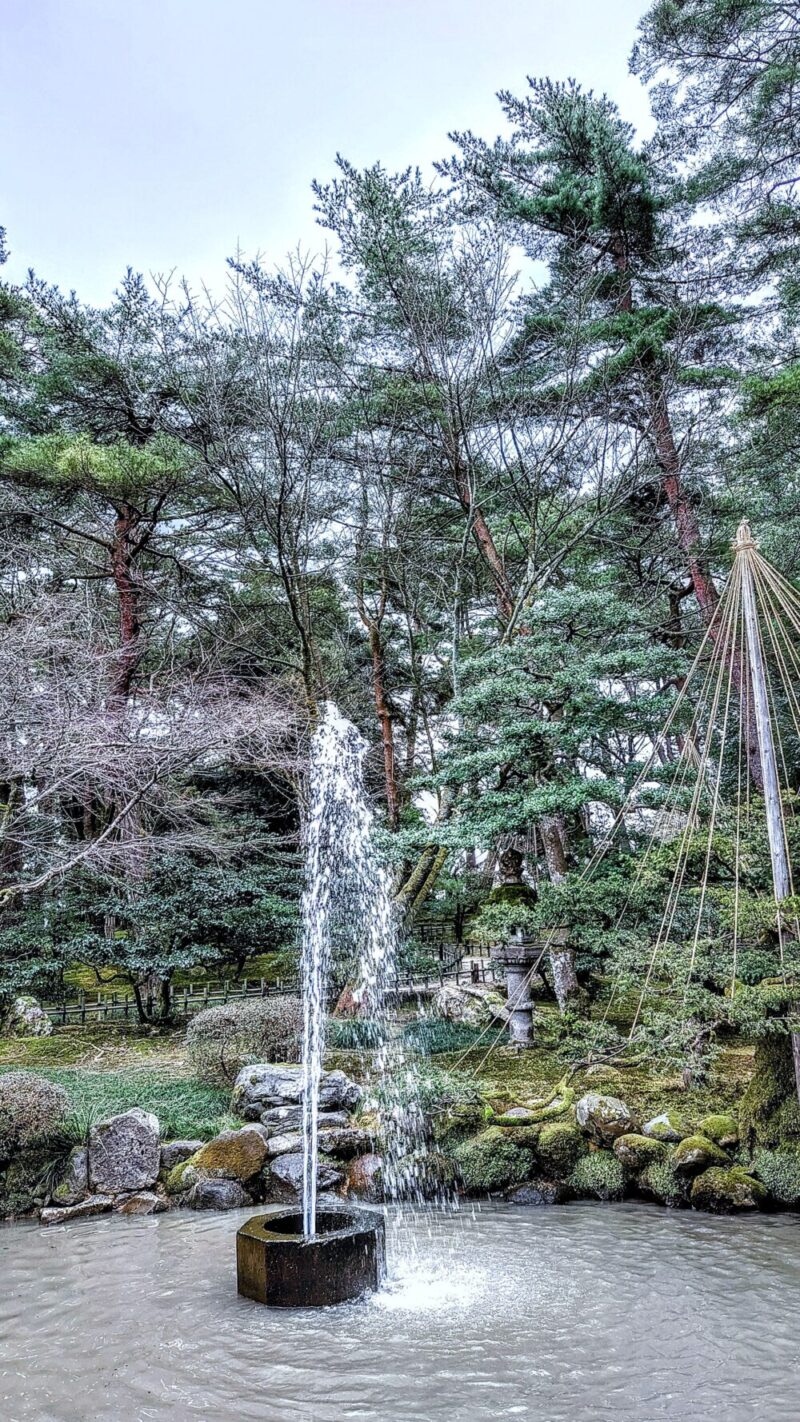

【 春暖に 勢い水撒き 祭かな 】(しゅんだんに きよいみずまき まつりかな)

兼六園の曲水停止は、3月12日~14日までとアナウンスされていましたが、「噴水」(日本庭園で一番古いもの)が、午後3時頃には噴き出していました。

定期的?なメンテナンスで、園内の水流や噴水が停止されると思っていたので、観光客も大喜びの様子・・・噴水を背景にシャッター音が鳴り響く様子、思わず笑顔になった次第です。

今日の金沢はこの時期としては珍しい暖かさで、最高気温17℃・・・東京から観光に訪れたカップルが、ダウンとマフラー、手袋が荷物になって・・・と・・・。

これで「春草花の開花センサー」は一挙に上昇したことと思います。

※1「春暖」: ぽかぽかと気持ちの良い春の暖かさ

※2「勢い水」: 神輿などの担ぎ手にかける水(「いきおいみず」ではない)のこと

※3「雑学」: ※2は、水平方向に撒いてはいけない(顔面直撃:視界不良、中耳炎などの防止)。

《2025.03.12撮影・投稿》

【 そっと手を 伸ばし収めて 緋の司 】(そっとてを のばしおさめて ひのつかさ)

兼六園の梅林には約20種200本が植林されています。日に日に蕾み、一輪また一輪と梅花が開き始めました。

卒業旅行シーズン到来なのか、いくつかのグループが行き交う中、数組の若いカップルも入園していて、昨日の梅園はことのほか賑わいを見せていました。

園の中ほどに一本の枝垂れ梅(しだれうめ)が、小さくピンク色した蕾を沢山付けています。

枝か蕾に触れようとしたのか、そっと手を伸ばし・・・ためらいながらその手を引っ込めた二人の仕草に目が留りました。

園内の枝葉に触れるのは、もちろんルール違反の行動となりますが、その気持ちはよく理解できます。

付き合い始めて初めて手と手が触れて・・・その手をどうしたら良いのか・・・迷った挙句その手が宙を舞った後、そっと自らのポケットに収めたって・・・・そんな感じかな?

※1「緋の司」: 「梅の品種=ひのつかさ=落葉小高木」(赤彩の八重)

※2「兼六園の梅林」: 先に投稿の文参照

《2025.03.12撮影・03.13投稿》

【 夜桜や 支度見事に 茶屋の街 】(よざくらや したくみごとに ちゃやのまち)

雲一つなく、一日中青空が支配した金沢市内、ここ西茶屋街界隈では桜の季節に相応しい「ぼんぼり」が数日前に設置・立ち並んでいます。

午前中の人通りは、さほど多くはありませんでしたが、午後になると、沢山の観光客が(ゆっくり)歩く姿も多く見られるようになって、中には、通訳を仕立てた外国人のグループ団体も多く4あったように感じました。

「桜の開花」はまだ少し先になりますが、この季節恒例の「桜ぼんぼり」の設置は既に出来ていて、あとは花だよりを待つのみ・・・。

今日は平日(金曜日)であることから、「検番」からは「三味と笛」など、お稽古事の音色が流れ聴こえてきました。

この茶屋街にも「春本番」を迎える準備が整いました。

※1「「桜ぼんぼり」:「夜桜 」が楽しめる時期に設置する行燈の一種

※2「検番」: 芸娼妓の取り締まりをする所の俗称

《2025.03.14撮影・投稿》

【 初座敷 芸妓の結いに 馬酔木かな 】(はつざしき げいぎのゆいに あせびかな)

今、金沢西茶屋資料館の裏庭には「馬酔木の花」が満開です。

この花葉を馬が食べると、「毒に当たったかのように酔い苦しむ(ふらつく)」ことから名付けられた(諸説あり)・・・とか。

「有毒植物」であることには間違いなく、これに一定の処理をすることで、「殺虫剤」としても利用され、また近年では自然農薬としての試みもあります。

「花」はピンク色の釣鐘状、小さな花が横方向に並ぶ様子、見た目では芸妓さんが日本髪を結い、その髪に挿す「簪(かんざし)」のようにも見えてきますが・・・・。

初めてお座敷を務める「芸妓」さん、緊張の中で長時間の正座、さぞかし大変だろうな~と想像してしまいます。(痺れはないのでしょうか・・・)

※1「芸妓の結」: 芸妓さんが結う髪型の意

※2「簪」: 「かんざし」は日本髪に挿す髪飾り

《2025.03.14撮影・03.15投稿》

【 春の雨 枝が五線譜 奏でかな 】(はるのあめ えだがごせんふ かなですな)

今日は一日中「しとしと降りの雨」、一雨ごとに暖かくなっていくのかなと・・・。

花梨(かりん)の木の枝にはたくさんの雨粒が下がっていて、この粒がある一定量になると順次下に落ちていきます。

よく見ると、小枝が五線譜で、次に奏でるための準備に入る音符・・・・全音符、2分音符、4分音符、8分音符、16音符・・・連符の数々・・・時には休符かな?と思う「譜」もあって・。

ちなみに、「五線譜」(五本線)には、11の異なる高さの音を表すことが出来るとのこと。

説明がややこしくなるからこれ以上の解説は省きますが、「全音階」とか「変化記号」、「加線」、「大譜表」・・・・これら義務教育の9年間、音楽の時間に習っているはずなのですが・・・・。

規則正しく一定のリズムで落ちていく時と、(風の影響?)不規則に落ちる時があって、眺めていると、とても面白く、これをVTRで撮影し最新の作曲アプリを駆使すると、全く新しい音楽(戯曲?マーチ?歌?)の作曲が可能かも~~と、変なことが頭に浮かんだ午後のひとときでした。

※1「春の雨」: 音もなくしとしとと降る雨(春雨)の意

※2「五線譜」: 「楽譜」の様式で、五本一組の紙に書き示すことで音を明確に表現する

※3「奏で」: 演奏する、唄う、調べる様

《2025.03.16撮影・投稿》

【 翠滝 まだ静かなり 花の兄 】(みどりたき まだしずかなり はなのあに)

例年の今頃は、「梅林」の花だよりがにぎにぎしく聞こえてくる時期ですが、まだ蕾も固いという・・・・。

兼六園に四つある池の中で、二番目に大きい「瓢池(ひさごいけ)」に流れ落ちる「翠滝(みどりたき)」大きな水音に期待して出かけましたが、(水量を調整中なのか)思いのほか小さく感じました。

この滝は、落差6メートルで幅広く、滝壷がないことから、音が大きく響き渡るはず・・。

特に秋の紅葉の頃の景観はまた格別で素晴らしく、珍しい形の「海石塔」も設置されていて、見所も多いところです。

梅の開花~桜の開花・・・・「蓮池庭エリア」は、何度訪ねても「滝」と「池」と「花」と「塔」が心に安らぎを与えてくれます。

※1「翠滝」: 兼六園の「蓮池門口」から入って少し右側に下がった場所から眺めれます

※2「花の兄」: 「梅」の別の表現(早春に他の花に先駆けて咲く花)

※3「蓮池庭」: 先に投稿の文参照

《2025.03.16撮影・03.17投稿》

【 犬黄楊や まだ鉢巻きの 彼岸かな 】(いぬつげや まだはちまきの ひがんかな)

明後日は「春分の日」、昔から「暑さ寒さも彼岸まで」と言われて・・・そろそろ寒さも和らぐ頃と思ったら、なんと明日の天気予報は最高気温7度、最低気温2度で雪だるまマークまで付いています。

ここ金沢城の北西、「裏口門跡~割場~下台所」辺りの坂道付近に「犬黄楊」が植えてあり、冬の降雪・積雪から守るためか、藁縄が撒かれています。

比較的低木であることから、高木に施す「雪吊り」程ではなく、(簡便な)仕掛けでした。

兼六園の「雪吊り」もかなり外されてはきましたが、例年に比べると少し遅い感じで、これは2月の大雪と、まだ安定しない寒さのせいかな~と・・・・・。

「犬黄楊」は「暑さ寒さ」に強く、住居の垣根などに好んで使われている木です。

冬を耐えた木々、彼岸近くになったので、にこやかに散髪(剪定)を待っているかのような表情にも見えてきました。

※1「犬黄楊」: 文中記載のとおり

※2「鉢巻」: 藁縄を巻いた姿が「鉢巻」を巻いている様にも見えてくる様

※3「裏口門跡周辺」: 文中記載のとおり

《2025.03.18撮影・投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年3月19日(水)から「その28」に移ります