<今日の一枚と一句>「その25(2025.02.05~02.18)」

【 地吹雪や 揺れる枝から 桜かな 】(じふぶきや ゆれるえだから さくらかな)

強風が吹き荒れて、時折礫の様な雪塊が、容赦なく顔面を襲う・・・今日の金沢の一日は真冬日となりました。

ここ「泉用水」脇には桜並木が続きます。

今朝は零下の気温を記録して、細かい雪が桜木の枝に降り積もっていて、時折吹く強風に、まるで「桜吹雪」のように粉雪が舞い落ちてきます。

一方通行の道路には、車の「轍=わだち」が出来ていて、通行する車両も、そろりそろり・・。

明日の朝は、たぶん今冬一の凍結路となることが予測されますので、通勤時間帯はバスや乗用車による渋滞があちこちに発生しそうですね・・・。

気を付けましょう!!!!

※1「地吹雪」: 地上に降り積もった雪が、強風によって舞い上が吹雪くこと

※2「桜かな」: 強風が桜の木の枝を揺らして、枝に積った粉雪が舞い落ちる様

《2025.02.05撮影・投稿》

《お願い》

【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又は「タップ」してください】

【 出格子や 異国言葉と 六花かな 】(でごうしや いこくことばと りっかかな)

金沢の西茶屋近くにある観光駐車場、出格子風の門に吹き付けた粉雪が凍り付く寒い朝です。

新幹線や在来線、高速道路など降雪の具合によっては、運休や通行止めになる可能性があることからも、訪れる観光客の数は目立って少なくなっています。

観光ボランティアガイド「まいどさん」が常駐する「にし茶屋資料館」を訪れる観光客数は、雪のない平日に比べて極端に少なくなっている中、外国人観光客数にはあまり変化がないという。

観光駐車場は、融雪・除雪されていて利用可能な状態ですが、利用台数も少なくて、時折「冬雀」が、舞い降りてすぐ飛び立つ「Touch&go」を繰り返していました。

英語、中国語の他、聴きなれない異国言葉が飛び交う朝のひとときでした。

※1: 「出格子」: 町屋建築に観られる格子の種類、(写真:「炭屋格子」かな?)

※2:「六花」:「りっか= むつか」雪の結晶が六角形であることから「雪」の別称

《2025.02.05撮影・02.06投稿》

【 片山津 心地よき湯に 浮寝鳥 】(かたやまづ ここちよきゆに うきねどり)

今年最初の温泉旅、加賀温泉郷のひとつ「片山津温泉」に、友人夫婦と出かけました。

幹線道路に雪はありませんが、歩道や施設の脇には除雪の雪塊があちこちにあって、白銀色の冬景色・・・・。

宿に着いて直ぐ「ウエルカムドリンク」サービスの案内があり、お酒、ビール、ワイン、梅酒などアルコール類が飲み放題とのこと。

ロビーと大浴場前の2か所に設置されており、後者は24時間利用することが出来るとか・・・・。

美味しい料理が頂けなくなると困るので、少々嗜んだ後に湯に入ると、体の内外から温められて、とても心地よく睡魔に襲われそうに・・・・。

人の出入りごとに湯舟の湯が浪打ち揺れて、「浮寝鳥」の気分、部屋に戻って窓から外を眺めると、「潟の水面」に沢山の「鴨」、ゆらりゆらりと揺られていて、どの鳥も飛び立ったり着水したりする気配もなく、まさに「浮寝鳥」・・・。

美味しい夕食をいただいて、ひと眠りした後に2度目の湯を楽しんだ次第です。

※1「片山津」: 大聖寺藩がこの地に1653年(承応2年)に温泉を発見したとか

※2「浮寝鳥」: 水鳥が水に浮いたまま寝ること(ここでは「鴨」)

※3「季語」: 冬

《2025.02.06撮影・02.07投稿》

【 天一つ 地には二つの 雪だるま 】(てんひとつ ちにはふたつの ゆきだるま)

昨夜から「新潟県と石川県」に「顕著な大雪に関する情報」が発表されて不安な一夜・・・時々空を見上げ、また最新の気象情報をこまめにチェックすることに。

朝になって様子を伺うと、幸いにして道路、鉄道などへの運行状況は、以前県民の多くが経験した「38、56豪雪」と称される程の記録的な積雪量や輸送機関への深刻な被害・影響は確認されていないようで、まずは一安心!!

午後、金沢城内の様子は写真の通りですが、積雪量は少し多めとなったものの、入城者数は例年に比して極端に少ない状況とはならず、むしろ、海外からの訪問が「より増えた」と感じました。

中でも兼六園、「琴柱灯籠」を背景とした「虹橋上」での記念撮影、順番待ちの行列は普段より多く、とても長い行列が途切れることはありませんでした。

石川門内の上空に突如現れた「(雲)雪だるま(似)」・・・次々と雪雲が流れ晴れ間のない空模様の中、一瞬!!青空と白い雲が織りなす「雪だるま」が現れて、シャッターチャンスとばかりに「パチリ!!」ました。

その後、「河北門」をバックiに「三の丸広場」で発見した(訪日外国人が造った)「雪だるま」(一体は頭の部分が欠落していましたが)、溶けることなく「撮影スポット役」を担い、多くの方に人気の撮影場所となっていました。

※1「兼六園」「琴柱灯籠」「虹橋」: 先に投稿の記事参照

※2「38、56豪雪」: 昭和38年と同56年にあった豪雪の別称

《2025.02.08撮影・投稿》

【 探梅に 城を出ずるか 一の門 】(たんばいに しろをいずるか いちのもん)

「梅のたより」がちらほら聞こえ始めました。金沢城内から「早咲きの梅花」を求め散策するには、石川門(搦手門)を出て、兼六園・梅林に向かうのが一番の近道かと。

「石川門・一の門」を潜る前、石川橋~兼六園方向を眺めると、門の屋根雪が少し溶けて、薄目を開けた「ガマガエル」のようにも見え、また、鏡柱と控柱を一つの大きな屋根に収める構造の「高麗門」の小屋根、積雪の形がまるで「ガマ」の広げた手にも見えてくる不思議な光景・・・。

積雪の具合により初めて出会う景色、探せばまだまだありそうですね。

ちなみに、「梅林」には大宰府や湯島天神、水戸偕楽園などの協力により、約20種、200本の梅の木が植林されています。・・・。

2月初旬から3月にかけて紅白の花が楽しめます。

※1「探梅」: 文中説明の通り(探梅行=たんばいこう、とも)

※2「一の門」: 石川橋から城内に入る一番目の門

※3「出ずる」: 「(城から)出る=出づる(旧かなづかい)

《2025.02.08撮影・02.09投稿》

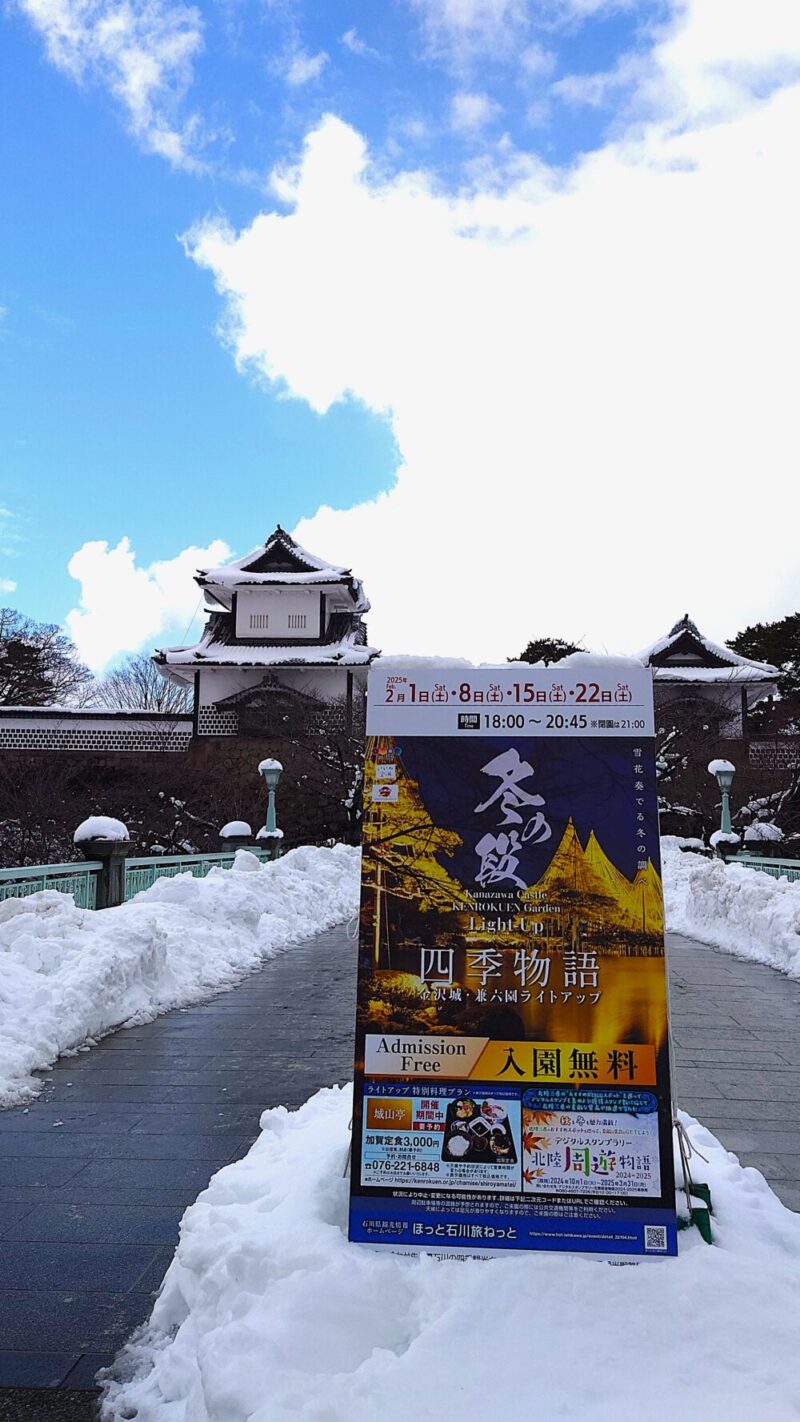

【 城庭や 時に陽も射し 冬の段 】(しろにわや ときにひもさし ふゆのだん)

兼六園周辺に展開するイベント「四季物語」、金沢城と兼六園が入場無料となるとの案内看板が掲げられています。

2月は、土曜日(1日、8日、15日、22日)の四回開催となっており、例年多くの観光客が訪れます。

今年は立春を過ぎてからの「大雪」に見舞われましたが、「雪花奏でる冬の調べ」とキャッチコピーに示す通り、さぞ綺麗なライトアップ風景を楽しめることでしょう。

一枚目の写真は「石川橋」の入り口、二枚目は「真弓坂=21世紀美術館側からののぼり坂」(バスや自家用車は)下りの一方通行で、「進入禁止」を示す樽型の案内掲示がすっぽりと雪を被っていました。

15日(土)と22日(土)には降雪や雨、少し落ち着いた夕方になって欲しいものですね。

※1「城庭」: 「城=金沢城」と「庭=兼六園」

※2「冬の段」: 文中の期間、18時~20時45分(閉園は21時)に開催される

《2025.02.10撮影・投稿》

【 朝晴れて 凍てつく池や いぶし銀 】(あさはれて いてつくいけや いぶしぎん)

久しぶりに青空が拡がる「凛とした朝」を迎えた玉泉院丸庭園、池の水面には薄氷が張っていて、朝日を受けて銀色・・・シルバー色に輝いていました。

いつもの午前中は水鳥たちが来て、スキューバーダイビング?に興ずる風景が見られるのですが、今日は水面が薄く凍ったことを知ってか?一羽も現れず・・・・。

気温も徐々に上がりましたが、北陸特有の変わりやすい天気、曇り⇒鉛色の空⇒斜めに勢いよく降る雪⇒(ピタリと止んで)⇒眩しいほどの太陽⇒薄曇り・・・。

「三寒四温」・・・そろそろですかね???

※1「いぶし銀」: 「つやのない灰色」「見た目の華やかさはないが実力や魅力のあるもの」の意

※2「凛とした」: 「凛々しく引き締まった様子」の意

※3「三寒四温」: 冬季に3日ほど寒い日が続くとその後4日ほど暖かい日が続いてだんだん暖かくなる様

《2025.02.11撮影・投稿》

【 名園や 冴え返りたる 蓆坂 】(めいえんや さえかへりたる むしろざか)

昨晩は満月に近い月と、周辺にちりばめられた星たちが、すっきりとした夜空を魅せてくれていました。

想像通りの朝、(放射冷却現象で)つるつるに凍り付いた小路や歩道・・・・難儀至極となった歩行路・・・。

兼六園の桂坂口、いつも入園手続き待ちで長い行列が出来る場所ですが、自動発券機に至る緩やかな坂道、多くの人が歩いたあとが余計にツルツルして滑るようになっていて、脚の運びに気を付けないと転倒の危険があります。

スリップの防止・緩和のための「蓆=むしろ」が敷かれていました。雪国ならではのアイディアで、履物の滑りを防止する目的で、階段や坂道、商店の入り口付近などあちこちに冬期間中設置されています。

「特別名勝・兼六園 桂坂口」の看板の下、溶け残った雪の形が「カメ?」「武士のひれ伏す姿?」にも似ていて思わず「パチリ!!」ました。

※1「冴え返り」: 「寒の戻り」のこと「さえかへり」又は「さえかえり」と書く

※2「蓆坂」: 「蓆=むしろ」稲藁(いなわら)などで編んだ敷物が敷かれた坂道の様

※3「桂坂口」: 兼六園の入園口(7か所ある)のひとつ

《2025.02.12撮影・投稿》

【 鳥待つや 魚氷に上る いもり掘 】(とりまつや うおひにのぼる いもりぼり)

最低気温が珍しく氷点下となった金沢市内の朝、お昼近くになってから、少し溶け始めたお堀の水面に、一羽の鴨が氷の境目辺りで「潜り」と「浮上」を繰り返しています。

朝食?昼食?の餌を探しているかのような仕草・・・。しばらくすると、潜ったままなかなか上がってこないので、少し心配になりましたが、口に何かを咥えてひょっこり浮き上がって・・・。

明日2月14日からの五日間は、「七十二候」のひとつ「魚氷に上る=うおひにのぼる」(暖かくなってきて、魚が氷の上に飛び出してくる季節)です。

「いもり掘」の氷が解けるのを待ちかねている様子の鳥たち、ツガイや数羽まとまって飛来する光景はよく見るのですが、この日はたったの一羽、黙々と繰り返す動きが可愛く、和みの時間「バードウォッチング」タイムとなりました。

※1「魚氷に上る」: 文中記載のとおり

※2「いもり掘」: 先に投稿文参照

※3「七十二候」: 「しちじゅうにこう=「二十四節気」を更に3つ(初候、次候、末候)に分け、それぞれに季節を表す名前をつけたもの

《2025.02.12撮影・02.13投稿》

【 衣更着や 名園木が 金銀糸 】(きさらぎや めいえんぼくが きんぎんし)

二月も中旬、「唐崎の松」辺りに施された雪吊りの縄が、唐笠のようにも見え、日の当たり具合によっては金色や雪を被って銀色の糸にも見えて綺麗です。

「如月」は二月の異称で、「令月」「仲春」「梅見月」「雪消月」・・・・「衣更着」等と、沢山の表し方、書き方、呼び方があります。

「如月」と同じ発音の「衣更着」は、まだまだ寒い時期なので、更に衣を重ね着する・・・との意味で、「如月」と表現する由来となったとか・・・。また、「如月」は中国の2月の異名「如月=にょげつ」からきており、「春に向って万物が動き始める時期」の意味で、「きさらぎ」と「にょげつ」は漢字が同じでも意味は異なる。

今年の2月は「衣更着」の漢字表現が一番似合うのかな~と思っています。

※1「衣更着」: 文中記載のとおり

※2「名園木」: 兼六園の銘木「唐崎の松」で毎年11月1日雪吊りはこの木から始まり、3月中旬、縄の取外しの最後もこの松となる

※3「金銀糸」: 和紙に金箔等を貼り付け細かく切って縒りをつけたり絹糸に絡ませたりした糸

《2025.02.14撮影・投稿》

【 冬萌えや 火の見櫓に 桜かな 】(ふゆもえや ひのみやぐらに さくらかな)

雲一つない青空となった金沢市内、以前NHK金沢があった場所は「大手町」で、跡地には既に大きな分譲マンションが建っています。

その道路を挟む南側に位置する建物、屋根の上に突き出て細長く、一風変わった建屋があり、建物の表示を見ると「金沢市第二消防分団浅野川分団」とありました。

ひょっとすると・・・「火の見櫓」かな? この周辺にはマンションが立ち並び、この櫓に上っても、せいぜい数百メートル程度がやっと見渡せる位の高さ。

この分団のマークは「桜」で、中央には「Y」の字・・・刺股(さすまた)などが図案化されたものだとか(諸説あり)・・・。

ちなみに特に江戸時代~金沢の大火は春(フェーン現象?)に起きたことから、市民は特に、「春の火災予防」に心掛け、近年では春の発生件数は減少している。

明日からまた強い雪雲の襲来が予報されていますが、折角溶けた雪、あまり多く降らないでほしいものですね。

※1「冬萌え」: 冬の陽だまりに萌え出でている草花の様

※2「火の見櫓」: 一定地域を見渡せる高さに組まれた櫓(火事の位置・方向確認)

※3「刺股」: 火消しに使う道具のひとつ

《2025.02.15撮影・投稿》

【 春蕾み 妖しき彩や 山法師 】(はるつぼみ あやしきいろや やまぼうし)

嵐の前の静けさ・・・今日は穏やかに晴れて近づく春を感じることができた城下町の朝、「長町武家屋敷休憩館」の外角にある「山法師」、そろそろ白い花を咲かせる準備にとりかかったのか、枝には沢山の小さな蕾が見られます。

明日以降は、「10年に1度程度の寒気」が再びやってくるという降雪予報、太平洋側とは異なり、日本海側の「春の様相」にはもう少し時間が掛かりそうです。

山法師の花は「白」ですが、「蕾」の今は「ピンク色」、これから咲く花彩が全く想像できない・・・謎めいて、少し妖しさをも含んだ蕾・・・。

水やりの世話を怠ったためか、二年続けて盛夏の頃に葉の半分が枯れてしまった「山法師の木」今年こそ優しく見守って秋頃に成る実を楽しみにしたいと思います。

※1「春蕾み」: 春になって草木の花芽が蕾む様

※2「山法師」: 以前投稿の文参照

《2025.02.16撮影・投稿》

【 はにかみや 蕾椿が 一葉揺れ 】(はにかみや つぼみつばきが ひとはゆれ)

椿の木に沢山の蕾が付いていて、少しずつですが膨らみをみせてきました。

椿は「三春(初春、仲春、晩春)」を表す季語、(2月~4月は)冬から春に季節が移る時期に咲き、春を代表する花のひとつです。

「季語」が「冬」なのか「春」なのか・・・・はたまた「寒の椿」なのか、人それぞれの詠み方により少し違ってきますが、「春」の季語となるようです。

長町武家屋敷跡界隈を散策すると、小さくて薄紅色をした蕾の様子が楽しめます。

陽の当たり具合、光線の向きによっては、「翼を広げた小鳥」のようにも見えてきました。

※1「はにかみや」: 「ほほ笑んだり」「下を向いたり」「照れたり」する様

※2「蕾椿」: 「椿の蕾」

※3「一葉揺れ」: 「微風に葉が揺れる」様

《2025.02.16撮影・02.17投稿》

【 瓦屋根 啄木組を 醸し雪 】(かわらやね たくぼくぐみを かもしゆき)

朝から雪が強く降っては止み、太陽が出たかと思ったらまた降ってくる・・・これを繰り返す一日となった城下町金沢、北陸特有の黒い屋根瓦に白く積った雪のコントラストが「啄木組」(※1参照)の模様にも似て、(積雪の量を心配しつつも)雪によって醸し出される風景に暫し見惚れた次第です。

一時は猛吹雪のようになり、数分で乗用車に積った雪を払わなければ視界が確保できない位の勢いがありました。

降り始め当初の「(黒色)瓦屋根」に積った雪の形は、「ピアノの鍵盤」にも似た模様でしたが、次々と雪が降り積って、「啄木組」の形へと変化してゆきました。

今週中はまだ降雪が多い予報の北陸、雪害対策を万全にした上で残り少なくなった「冬景色」を楽しみたいと思っています。

※1「啄木組」: 「キツツキ(啄木鳥)が木を啄んだ(ついばんだ)跡に残る模様に似ているところから名付けられた「啄木柄=デザイン」に編みあげる(掛軸の紐や刀の「下緒=さげお」などに用いた)

※2「醸し雪」: ※1の模様にも似た形に編み上げていく雪の様

《2025.02.18撮影・投稿》

2025年2月19日(水)から「その26」に移ります