<今日の一枚と一句>「その32(2025.05.14~05.27)」

【 黄菖蒲や 加賀の藩より 後に咲き 】(きしょうぶや かがのはんより あとにさき)

今日の金沢市内は長袖で観光するには耐えきれない気温、青空と陽射しがとても強くて水分補給に気を配らないといけないほど暑く感じる日となりました。

金沢城新丸広場には「黄菖蒲」が白い城の櫓との対比、時期的には終わりに近い「躑躅」も見えてとても綺麗です。

「黄菖蒲」は、西アジアからヨーロッパ原産の花で、日本には明治以降から観賞用に栽培され始めた「種」とか。

したがって、歴史的には「廃藩置県」以降に日本に入ってきた花で、「加賀藩」時代にはなかったことになります。

近くに寄って花を愛でると、見慣れた紫色の菖蒲とはまた異なる可愛らしさを発見することが出来ました。

6月~7月、梅雨にかけて沢山の花が咲き始める季節に入りました。毎日訪ねないと花期のタイミングを逸してしまいます。ぜひとも「じめじめ感」の少ない時期に、お城周辺の散歩に出かけることをお薦めします。

※1「黄菖蒲」: 文中記載の通り、季語は夏

※2「廃藩置県」: 1871(明治4年) に行われた行政改革(藩制度を廃止)

《2025.05.14撮影・投稿》

《お願い》

【これ以降の投稿をご覧になるには、ここを「CLICK」又はタップしてください】

【 小菖蒲や 旅団司令の 脇に咲き】(こあやめや りょだんしれいの わきにさき)

金沢城の北西に「旧陸軍第6旅団司令部庁舎」の建屋が残っています。

近江町市場から「黒門」経由で金沢城内に入ると現れる「切手門」の奥に位置し、藩政時代には「数寄屋敷」のあった場所でもあります。

この場所より一段高い場所には「小菖蒲」や「紫蘭(シラン)」の花が咲いていて、レトロな建屋とのマッチング風景は今の時期の撮影スポットとして、毎年カメラに収めてます。

ちなみに「旅団」は「師団」の管轄下に配置され、その下に「連隊」が編成されていたようですが、明治以降は金沢城内に「陸軍歩兵部隊」が置かれるなど、金沢は「軍都」となった歴史、この建屋を見ることで、明治~昭和まで続いた「戦争」という現実の出来事、どうしても暗いイメージが浮かんで・・・・。

なお、菖蒲の花言葉は「良い便り」「希望」で、「花の色」により少し異なるようですが、特に黄色の「菖蒲」は、「復習」「消失」「音信」・・・少し怖い言葉とも・・・。

まるで旅団司令に向かって敬礼するかのように真っすぐ伸びた大きな蕾を沢山付けていて、これからしばらくは花が楽しめそうです。

※1「小菖蒲」: 「菖蒲」より少し遅くに開花する

※2「旅団司令」: 文中に説明のとおり

※3「数寄屋敷」: 藩主の側室たちが住んでいた場所

《2025.05.14撮影・05.15投稿》

【 護られて 野蕗葉歩む 蝸牛 】(まもられて のぶきばあゆむ かたつむり)

山中温泉栢野(かやの)町に、樹齢2千3百年の「天然記念物: 栢野の大杉」と「菅原神社」があり、お詣りしてきました。

昭和22年に天皇陛下北陸御巡幸に際し「天覧」された大杉(高さ54.8m、幹回り11.5m)を参道に観ることが出来ます。

その境内には「野蕗=のぶき」が群生している場所があり、何気なく目をやると小さなカタツムリがノロノロと散歩?中・・・・。

鳥など天敵の多い中、葉の裏ではなく葉の上にいるのを発見しましたが、ここは「お社と大杉のご加護」があるのか、動き方も悠々堂々としていました。

養老元年(717年)白山で修行していた僧が白山神の霊告を受け「妙理観世音大菩薩」を拝す・・・」等々、由緒書きが長々と続く看板があります。

また、「八百年の歴史が育むふるさとの味: 栢野大杉草だんご」が名物で、麓の(同名)茶屋では買い求める人が多く、直ぐに売り切れるとか・・・・」

この温泉エリアには、総湯の周辺だけではなく少し距離が離れたところにも見どころが多く、今の季節は、サイクリングやハイキングで訪ねてみると、きっと新しい発見に出会えますね~。

※1「護られて」: 「ご加護」の意

※2「野蕗」: 「野ブキ」(山で採る野菜)のことで、「ノブキ」とは異なる

※3「蝸牛」: 「カタツムリ」「カタツブリ」「でで虫」「でんでんむし」など呼び方は多い

《2025.05.16撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 虎杖が 見守る先に 足の傷 】(いたどりが みまもるさきに あしのきず)

金沢城新丸広場の北側に積まれた石垣(内側)に、どこかで見た「動物キャラクター」が足の指を噛んでいるように見えてくる景色を発見しました。

写真の右上から垂れ下がる「虎杖=イタドリ」は、和名の語源が「傷薬」として若葉を揉み傷口につけると、止血と痛みの緩和に役立つ「薬草?」に由来するとか・・・。

写真の真ん中の石、左足の「親指似の石」から順に並んだ石が5個、とてもよく似ているな~と思って見ていると、ちょうど小指を噛んでいる動物?に見えてきた・・・。

少し強面の「ピカチュウ」が小指を噛んでいる様にも・・・と想像した次第です。

金沢城は、「石垣の博物館」と称される程、種々の石垣が積まれているので、ゆっくり散歩で新しい発見や、これから発展させた物語が作れそうですね。

※1「虎杖」: 「虎杖=イタドリ=コジョウ」は、平安時代初期の書物に記載あり

※2「ピカチュウ」: ポケモンシリーズの一つ

※3「石垣の博物館」: 先に投稿の関連文参照

《2025.05.17撮影・投稿》

【 夏場所や 龍興りて 雲致す 】(なつばしょや りゅうおこりて くもいたす)

昨日は31.1℃(全国3位)の気温を記録した金沢の天気、今日18日は、14℃も下がって・・・。

市内卯辰山相撲場では、第109回全国高校相撲金沢大会で65校が激突するというイベントと、能登地震被災地の七尾方面を訪問される愛子さま(敬宮愛子内親王)が新幹線で金沢駅にご到着されるご予定の中、同駅周辺は、厳重な警備体制が敷かれていました。

この金沢駅兼六園口(東口)の出入り口付近には、石川県出身の四力士等身大パネルが設置されており、観光客の撮影スポットにもなっています。

特に三月場所優勝の大関「大の里」は、今場所の成績によっては「横綱」昇進となる大事な場所、昨日まで負けなしの七連勝!!

2023年5月に初土俵、幕内優勝3回、殊勲賞2回、敢闘賞3回、技能賞3回と異例のスピードで現在の大関になりました。

ぜひとも今場所連続優勝して横綱になって欲しいと、全県民が願っているところです。

さて、今日の取組の一番は・・・・。

※1「龍興りて雲致す」: 大の里関の化粧まわしの図柄は、作者・横山大観「龍興而致雲」(龍は雲を得て天を目指す)の意

※2「夏場所」: 「五月場所」(夏の季語)、7月は「名古屋場所」と称する

《2025.05.18撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 夏の川 水面に映ゆる 中の橋 】(なつのかわ みなもにはゆる なかのはし)

金沢の「ひがし茶屋街」傍を流れる浅野川、今日は風もなく川面が澄んでいて、まるで鏡のように辺りの景色を映していました。

この浅野川に架かる橋はいくつもありますが、この(浅野川)大橋に一番近い橋(上流と下流に位置する)は木製で、昔ながらの風景にマッチしていて・・・趣もひとしお・・・。

ここの景色は幾度となく撮影していますが、これほどまでに澄んだ川面の様はなかなか出会うことは難しいかと・・・。

金沢三茶屋街のひとつ、「主計町=カズエ町」茶屋街と「ひがし茶屋街」平日にもかかわらず沢山の観光客、特に外国人の方が多く訪れていました。

※1「中の橋」: 「浅野川大橋」の下流に位置する橋

※2「浅野川大橋」: 先に投稿の文参照

※3「主計町」: 先に投稿の文参照

《2025.05.19撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 薫風に 吹かれて揺れる 桜桃が 薄紅させり 鳥も囀り 】(くんぷうに ふかれてゆれる おうとうが うすべにさせり とりもさえずり)

四月には見事な花を咲かせて魅せてくれた「桜の木」、五月も中旬ともなると「サクランボ」が小さく膨らみ、薄紅色に色付いてきました。

実の大きさは「耳の綿棒」大で、人間が食するにはまだまだ・・・。しかし、雀やモズなど鳥たちにとっては、この実だけではなく、枝葉についた小さな毛虫なども餌として絶好の「狩場」となっているのでしょうか、何度も繰り返し飛来する様子が伺えます。

流れる川と周辺の木、草花は昔から繰り返されて生態系を維持してきているのであろうと・・・・。

五月頃から夏までには爽やかに吹く風の表現方法が沢山あります。「青嵐」「荒南風」「光風」「黒南風」「黄雀風」・・・。

鳥たちにとって食べ物が豊富なこの時期、巣作りや子育てに忙しく動き回る姿を、しばらくは、ただただぼーっと眺めてしまいました。

今回は「短歌風」にて失礼しました。

※1「薫風」: 初夏、若葉の香りを運ぶ風、「緑風」とも

※2「桜桃」: 「おうとう=サクランボ」の別の呼称

※3「薄紅さして」: 薄く色付いてきた様子

《2025.05.19撮影・05.20投稿》

【 すまし顔 姫睡蓮に 目高かな 】(すましがお ひめすいれんに めだかかな)

金沢城の北、河北門を下った左側エリアに「湿生園」があります。 「菖蒲や杜若」のほか、沢山の水草花が群生していて、紫や黄色、白色の花「菖蒲?か杜若?」が咲いています。

水面を覗き込むと、「メダカ」や「アメンボ=水澄し」の泳ぐ姿も見られ、また近くには黄色い蝶も飛んでいて・・・・とてものどかな風景・・・・。

地元紙には「咲き初め」との見出しで、カラー写真とともに記事記載されていました。

ちなみにこの場所に訪れたのは昼近く、睡蓮は朝に開花、お昼頃には萎んでしまう花なので、開いている花を観ることが出来る方が不思議なので、一、二個観れたのはラッキーだったのかもしれないですね~。

今場所は「大の里」が横綱昇進に向けて、初日からの活躍が見られます。今日も勝って11連勝!!! 残り四日間、悔いのない相撲が取れて「黄金花開く」姿を観たいですね・・・。

※1「姫睡蓮」: 湿地帯に咲く水連の中でも小型の品種の名称

※2「目高」: めだかとは「目が高い位置にある魚」で、ここでは「メダカ」の意

《2025.05.21撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 城石も 眠気を覚まし 夏の萩 】(いしがきも ねむけをさまし なつのはぎ)

昨日の金沢市内の気温は31℃を超えました。人間はもとより木々や草花、はたまた城石垣石までも暑そうで、昼下がりのひと時は「昼寝」が一番・・・・。

四十間長屋跡の下に広がる「湿生園」越しに石垣を眺めると、紫よりの明るい紅色に群れ咲く「夏萩=ナツハギ=ミヤギノハギ?」を発見。

暫し見惚れ、すかさずシャッターを押すと、他方向からの視線を感じたので、その方向に目をやると、「眠気眼(ねむけまなこ)で片目を開けた小動物の子供?」様にも見える城石垣石、これも写真に収めた次第です。

何百年も前に積まれた石垣、時の経過をじーっと見つめ続けている・・・。石垣の石も時に目覚めて・・・目覚めた時に鮮やかな色あいの花が咲いているのを発見し愛でる時もあるのかな~と、額の汗を拭きながらの「ゆっくり散歩」を楽しみました。

※1「夏の萩」: 「夏に咲く萩」のことで「宮城野萩」とも

※2「城石」: 城の城壁として積まれた石垣石の意

《2025.05.21撮影・05.22投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 高木や 恵み無きぞえ 片陰り 】(こうぼくや めぐみなきぞえ かたかげり)

金沢市長町武家屋敷跡界隈に、ひときわ目立つ背の高い樹木「樅の木」があります。「西氏庭園」の敷地内に植林の木で、その昔、金沢城下で起きた大火の際、二頭の鬼がこの木に登り大きな団扇(うちわ)で扇いだところ、迫りくる火が向きを変えて反対方向に向かった。

この近辺に流れる「大野庄用水」より西方向の建屋は火災に遭わず難を逃れたが、反対方向に向かった火は、更に勢いを増して金沢城の方向に進み、結果お城が燃えた・・・。と言う昔話しが今に伝わります。

これから本格的な「暑い夏」を迎えることになり、散歩コースは朝か夕に限ります。もしも日中滞に出かける用向きがある時、塀垣や樹木によって出来る「日陰」を選んで歩くことになります。

しかし、これほど高い木(たぶん金沢市内で一番背が高い木ではないかと思っています)になると、人間が「日陰」の恩恵を得るのは難しくて・・・。恩恵にあずかるのは、この時期に飛来する鳥や虫たちのみかと・・・。

しっかり水分補給をしながら、この季節にしか見ることのできない風景を楽しみたいと思っています。

※1「高木」: ここでは金沢市内でいちばん背の高い「樅木」の意

※2「恵み無き」: 人が「片陰り」の恩恵をもらえない様

※3「片陰り」: 「片蔭=かたかげ」「日蔭=ひかげ」とも

《2025.05.23撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 十一や そば待ち順の 長きかな 】(じゅういちや そばまちじゅんの ながきかな)

金沢市郊外の「津幡町」にある「良吉庵」という名の「蕎麦屋」を訪ね、今が旬の山菜と共に食してきました。このお店は人気があって、事前の予約も叶わないほど・・・・。

以前は、宝達志水町の山麓で営業されていましたが、珠洲焼の工房と蕎麦店を併設して今年からこの地にオープンされたとか・・・。

津幡町の中心街から少し離れたこの集落には、お店らしきものはいっさい見当たらず、金沢からのアクセス道は、ただひたすら農道と山道を走り抜けていく・・・ナビには一本の道路が表示されていだけで、他に目印になるものがない・・・。

到着後、予約時間から遅れること1時間・・やっとテーブルに座ることが出来ました。

周辺には、沢山の野鳥の囀りが聴こえてきます。「ジュウイチー(11)と聴こえる鳴き方の鳥もいて・・・。

金曜日と土日のみの営業で、「そば」がなくなり次第お店が閉まります。

待つ甲斐あって、それはそれはとても美味しく頂いた次第です。

この日は「大の里」が13日目で優勝を決めた日ですが、この「津幡町」出身の力士は彼の他、「欧州海」(十両)が勝ち越を既に決めていて、各所にこの力士の名が入った「のぼり旗」が立てられていました。

ちなみに、「津幡町」は人口が3万7千人ほどですが、この2力士の他、女優の「浜辺美波」さんや、オリンピック女子レスリングで姉妹ともに金メダルに輝いた「川井(当時)姉妹」の出身地でもあります。

※1「十一」: 初夏の頃に渡来して「ジュウイーチ、ジュウイーチ」と鳴く「慈悲心鳥」とも

※2「珠洲焼」: 平安時代から室町時代の後期にかけて、主に石川県の珠洲市を中心に生産された焼物

《2025.05.23撮影・05.24投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

【 五月闇 提灯揺れて 祭かな 】(さつきやみ ちょうちんゆれて まつりかな)

6月6日~8日まで「第74回金沢百万石まつり」が開催されます。ここ西茶屋街の通りには、既に赤提灯が下げられていて祭りムードが醸し出されています。

この祭りは、前田利家公が金沢城に入った日(6月14日)を祝した祭りで、利家役とお松の方役は毎年俳優など著名人が務めます。

今年の利家役は、「石原良純」さん、お松の方役は、「北乃きい」さんです。

「百万石まつり」の関連ポスター掲出や、「赤提灯」が各所に飾られていて、そろそろ祭気分が高まってきた・・・そんな感じがする街の雰囲気、観光客の方は、この祭りに合わせて宿泊予約を確保しようと試みたが、どこも空いていなかったと残念そうに語っていました。

写真の風景は、茶屋街に吊り下げられた提灯を「パチリ!!」しました。

少し肌寒い位になっての霧雨・・・まるで梅雨に入ったかのような一日でした。

※1「五月闇」: 「さつきやみ」とは、五月雨の頃の暗い昼、又は月の出ない夜のこと

※2「百万石まつり」: 文中に記載のとおり

《2025.05.25撮影・投稿》

【 学び舎と 袷袴が 夢の跡 】(まなびやと あわせばかまが ゆめのあと)

金沢市柿木畠に2020年3月に新築された「金沢市第二庁舎」(石川県知事公舎前)の一角に「旧 金沢 北陸女学校跡」と刻まれた石柱があります。

明治18年(1885年)~同32年(1899年)までは「金沢女学校」、明治33年(1900年)~昭和24年(1949年)までは「北陸女学校」であったことが記されています。(その後昭和25年(1950年)~昭和42年(1967年)「北陸学院短期大学」と名称が変更された公舎跡地であるとのこと・・・・。

5月も下旬、爽やかな風が吹く学び舎には、当時の「はいからさん」達の笑顔や笑い声が聴こえてきそうです。

たぶん・・・ですが、「袷=あわせ」と「袴=はかま」の出で立ちであったのだろうと・・・・。

※1「袷」: 裏地の付いた夏の着物「素袷」や「古袷」とも

※2「袴」: はかま=当時のボトムスの形

※3「その後」: 北陸学院、同短期大学、同小、中、高等学校、同幼稚園などキリスト教に基づく教育機関として140年の歴史を刻み現在に至る

《2025.05.26撮影・投稿》

《お願い》

【画像を表示するには、ここを「CLICK」してください】

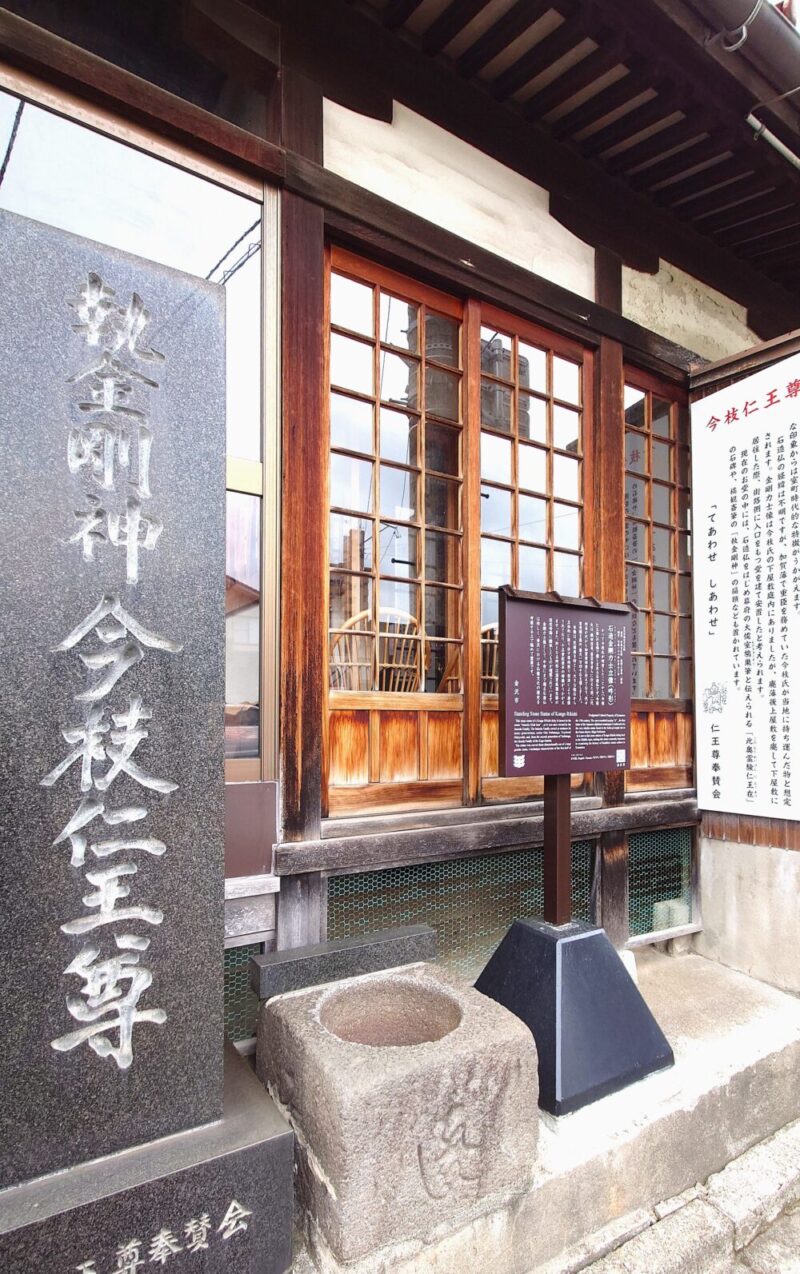

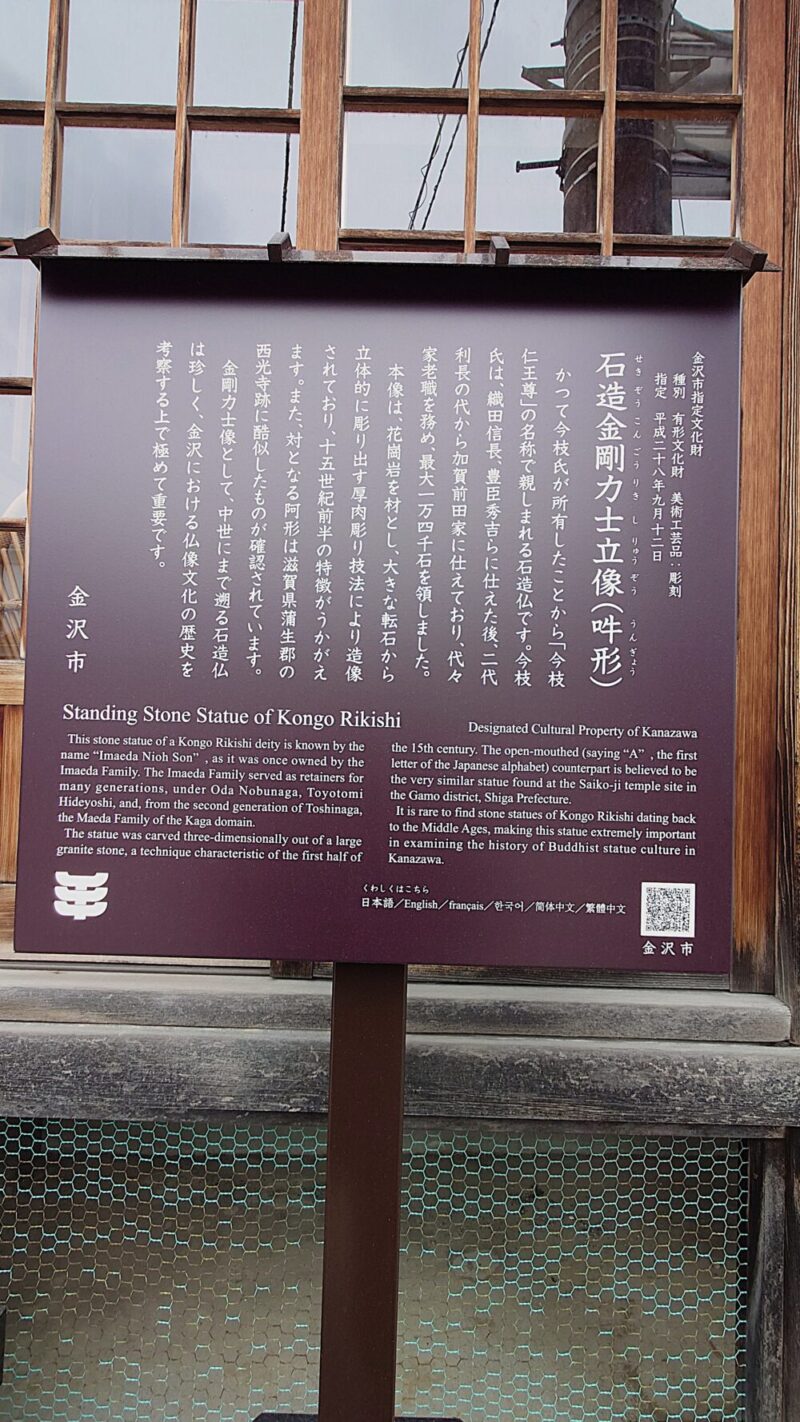

【 仁王尊 夏の小菊が 手向けられ 】(におうそん なつのこぎくが たむけられ)

金沢市長土塀1丁目に「今枝仁王尊」の名称で市民や観光客に親しまれている石造物があります。歴史は古く加賀藩前田利長公に仕えた「今枝氏」(人持組筆頭家老職)の下屋敷邸内に置かれていたこの像を、お堂を建立して安置されたと伝わる。

「金剛力士」とは、仏教護法善神、本来は「阿形、吽形」一対を成すものが多いが、ここでは「吽形=うんぎょう=口を閉じている」の像のみが置かれています。

石材質は「花崗岩」を「大きな転石から立体的に彫り出す「厚肉彫り」(タガネかノミを使用した)技法にて造像されたと、金沢市指定文化財を標す看板に記載されていました。

また、同看板には「対となる阿形は滋賀県蒲生郡の西光寺跡に酷似したものが確認されている」と記載されています。

なお、この霊験あらたかな霊仏の所有・維持管理は「今枝仁王尊奉賛会」という団体ですが、今後末代まで保存、後世に伝え繋げたいと種々企画・活動を展開されておられます。

金沢駅からは、ゆっくり歩いてもさほど遠くない距離にありますので、ぜひ立ち寄ってみることをお薦めします。

※1「仁王尊」: 金剛力士ともいい、本来は金剛杵という武器を執り、いつも釈尊の身近にあって護身した

※2「夏の小菊」: 仏花に供えた「夏小菊」の意

※3「阿形」: 「あぎょう」口を閉じていて「吽形」と対を成すことが多い

《2025.05.26撮影・05.27投稿》

《お知らせ》

【ここを「CLICK」してください】

2025年5月28日(水)から「その33」に移ります